#人民的名义# 读书记 晨起读书有感

一大早醒来看窗外启明星开始带着晨曦降临,眼瞅着鱼肚白就要来了,睡意是无了,而一个下体的气体排放又告诉我昨晚上反酸难耐的症状已经由身体免疫力完全掌控,得到很好的解决,估摸着不久后会有连续的排毒。

将余光撇向床的一边,映入眼帘的是一堆高高的枕边书。其中比较醒目的还是昨晚未读完的《名侦探的守则》和一本散文集《这里散发着醇香》。

发现了昨晚令我的胃开始反抗身体的罪魁祸首——还剩下一点残骸的一小包鱿鱼丝。

我们向来是叛逆而不听话的。就如同母亲总不忘嘱咐我这些东西(包括鱿鱼丝)是“难化”的东西(方言的奇妙,难化二字直接表明了食物的难消化)。

我继续读着未读完的东野圭吾的成名作,发现自己还是读不下去。甚至有了点困意,这种困意只有在读乏味的英语单词以应付考试时才出现过。突然意识到,此时此刻读这本小说不在自己的“读境”中。是的,突然发明了这么一个词语。“读境”,既是首先的“读书环境”,又是一种“读书境界”。但我都不在其中。一方面书没有把握吸引到境界里,另一方面晨读的状态没有让大脑活跃起来,身体还在做着读书的举动,眼睛却很难唤醒大脑来指挥她们的全神贯注。这一刻,我对大脑的发育、觉醒、功能等一切有关大脑的词汇有了深刻的认识。

晨读还有个小窃喜。对,真的是偷来的欢喜。我读着读着仿佛又回到了学生年代,是遥远的小学,甚至看到了那个背着炸药包要去炸学校的小朋友。而我现在的状态又像极了那个一晚上认真写作业可还是没能完成作业,第二天早早起来牵挂着作业又继续奋战的小时候的自己。只不过,当我有了这些奇怪的联想动笔写下这些奇怪的念头的时候,思绪又拉回到现实。尤其是发现自己还有“不读就可以放下催眠作用的书籍”的权利时,这种难能可贵的权利就是小时候梦想着可能属于成年后自己的权利。只不过那个小朋友怎么也想不到这种看似简单的权利背后那些看不见摸不着但又实实在在的压着我的那些个义务。

……………

孔网动态可保留未发动态,但不能留当时记录的时间。

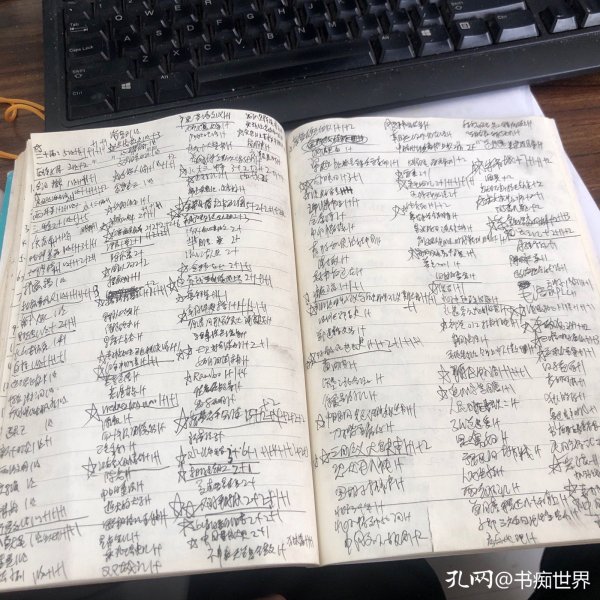

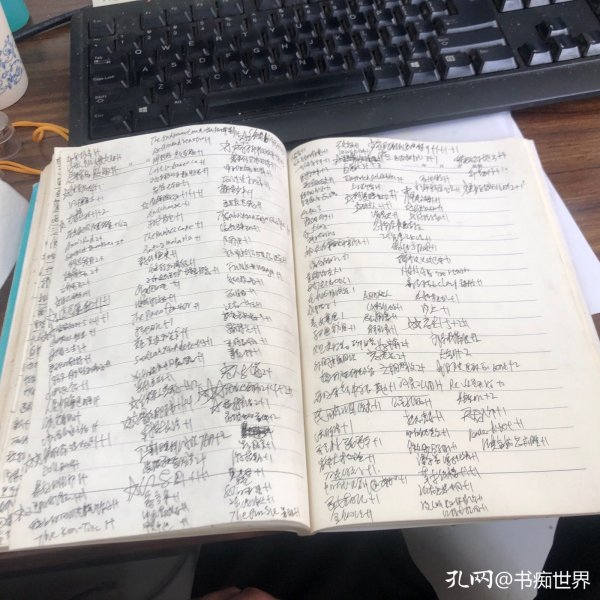

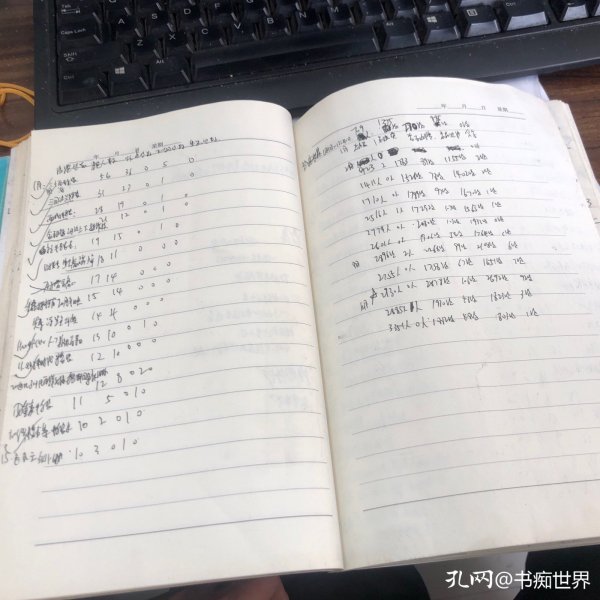

以上不知道是几个月前何时写下的文字,更不知为何要以人民的名义为话题。估计较为敏感,当时应该是遇到了一些时事想要谈一谈。现在感觉应该是熟悉的事情却是陌生的情绪,已经无法感受当时的情绪了,也因此觉得写日记很有必要。无论是后来发明的摄影术还是录音术都没有文字记录带来的真实情感来得可靠。我试图努力回想当时写下上述未完成的文字时的感受,但却是徒劳的,就像我一直想要凭借记忆去找自己小时候读过的某本书而拼命的在少年儿童书籍中寻找而始终未果一样,也因此我暗暗发誓倘若有一天我在旧书网中寻得心心念念的书就罢手不再买书,可也无意见锻炼了自己的书品,甚至进而导致一发不可收拾的购进大量的认为有意义的书籍而至囊中羞涩。我试图鞭策自己去写日记,因为自己所谓日记为日日记的腐朽观念已经无法支撑自己懒惰的行为,而阅读大量近现代以来名人和地方闻人的日记就更加深了需要去这样做的决定。前几周的某晚读完谢其章的《搜书劄记》更加有此冲动。一个看起来没有什么文采的个人记录仅仅因为在2010年前后信息还没有爆炸到更多的人舍弃纸质书阅读的年代里还连出三本此类书籍,说实在的不过一来是其人之文化(读书)坚持,二来是北京文化(读书)圈之关系网。那么,自己又何必在意于敬畏文字而吝啬着笔呢?即使是考虑到纸质日记本会消失,也同样显得不着边际啊,毕竟大学时代那本读书笔记即使是破旧却还被保留至今,甚至大学室友还调侃可以拿出来拍卖掉,其言下之意颇有“难道一喜欢读书之人的读书笔记还记录一少妇日记值钱”之调侃,但调侃中又更具赞赏。时代在变化、在推演,确实,读书不知道何时起成了一种另类人的表现,至少在茫茫众生中一个读书人显得确实有点扎眼,记得前段时间看某图片评论讲上海地铁上一男子展开报纸在读竟被网友们吐槽“作”,被碎片化阅读和自媒体(哪怕是大V或官媒)带歪的“个人自我优越感”多么的让人觉得“看似人人懂很多实则人人皆降智”啊。而有那么一批降智中觉醒的人在看了短剧后还会吐槽自己“自从打了科兴后就喜欢这一口”,又何尝不是网络1.0自BBS到博客再到微博以后的“智商消失”呢?君不见博客时代结束后的韩寒都选择了闭嘴吗?若论居安思危,在泥沙俱下之下,那些聪明人悄悄地离开了网络,攻名逐利者则是用起了降智者们的CQ EQ IQ,来一句“统统拿来”。如果这个世界还有明代的夜航船的话,我想我会管自己“且待我伸伸腿”。

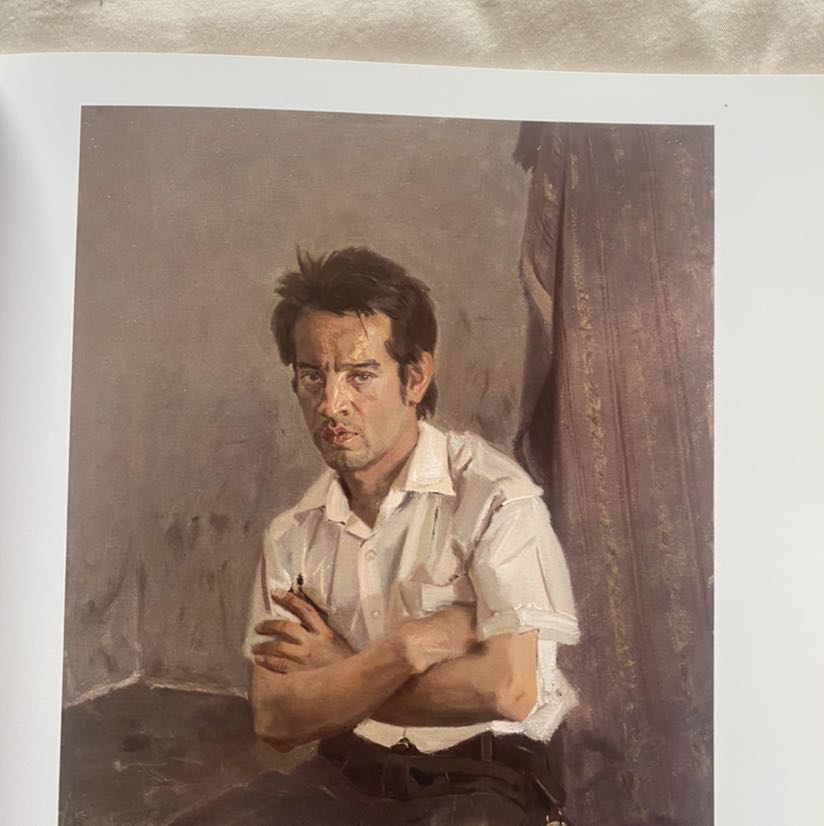

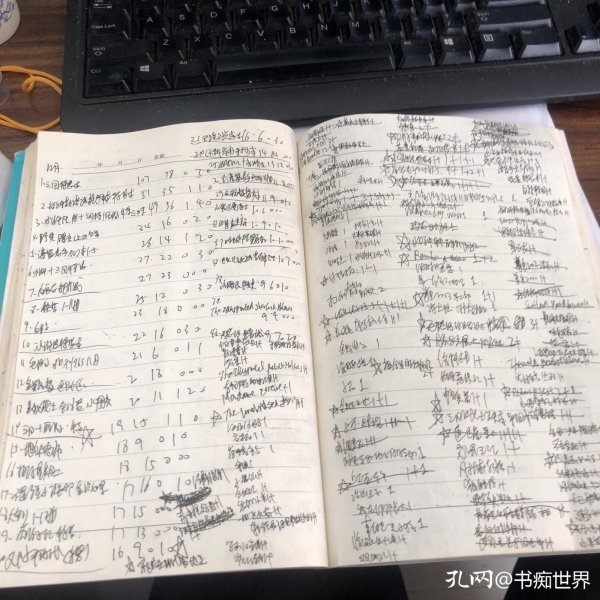

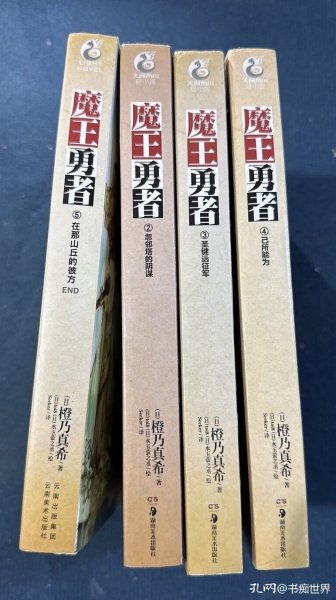

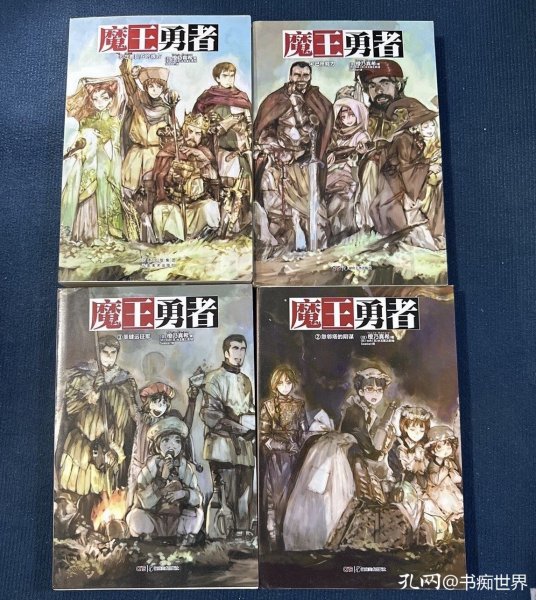

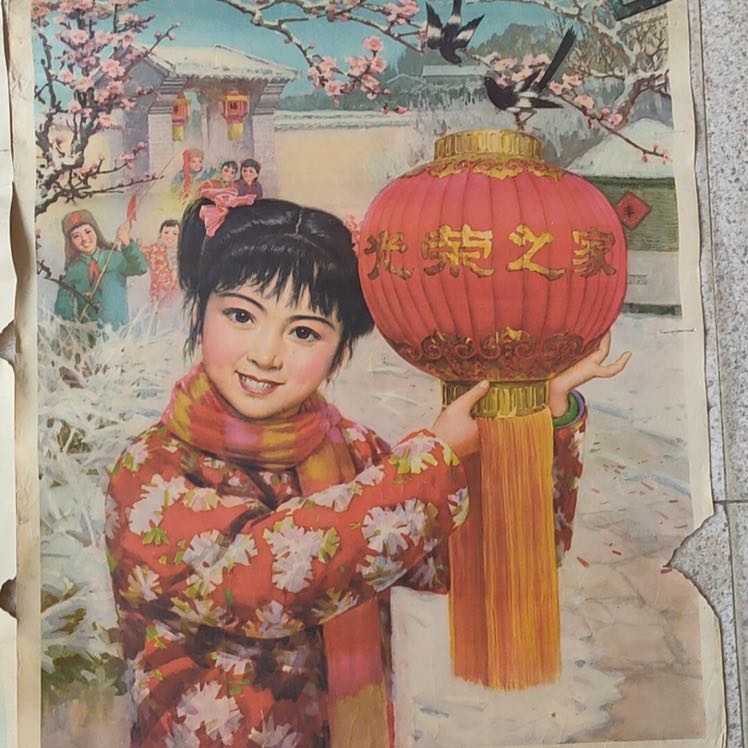

图为2019年2月10日2次造访金乡文化客厅时挑出的客厅有品位的书籍,存念。时正与Carin热恋,还未与客厅主人熟稔,后参与一日读书会成为地方文化圈一分子(2018年11月25日为一访)。 ...展开全文

一大早醒来看窗外启明星开始带着晨曦降临,眼瞅着鱼肚白就要来了,睡意是无了,而一个下体的气体排放又告诉我昨晚上反酸难耐的症状已经由身体免疫力完全掌控,得到很好的解决,估摸着不久后会有连续的排毒。

将余光撇向床的一边,映入眼帘的是一堆高高的枕边书。其中比较醒目的还是昨晚未读完的《名侦探的守则》和一本散文集《这里散发着醇香》。

发现了昨晚令我的胃开始反抗身体的罪魁祸首——还剩下一点残骸的一小包鱿鱼丝。

我们向来是叛逆而不听话的。就如同母亲总不忘嘱咐我这些东西(包括鱿鱼丝)是“难化”的东西(方言的奇妙,难化二字直接表明了食物的难消化)。

我继续读着未读完的东野圭吾的成名作,发现自己还是读不下去。甚至有了点困意,这种困意只有在读乏味的英语单词以应付考试时才出现过。突然意识到,此时此刻读这本小说不在自己的“读境”中。是的,突然发明了这么一个词语。“读境”,既是首先的“读书环境”,又是一种“读书境界”。但我都不在其中。一方面书没有把握吸引到境界里,另一方面晨读的状态没有让大脑活跃起来,身体还在做着读书的举动,眼睛却很难唤醒大脑来指挥她们的全神贯注。这一刻,我对大脑的发育、觉醒、功能等一切有关大脑的词汇有了深刻的认识。

晨读还有个小窃喜。对,真的是偷来的欢喜。我读着读着仿佛又回到了学生年代,是遥远的小学,甚至看到了那个背着炸药包要去炸学校的小朋友。而我现在的状态又像极了那个一晚上认真写作业可还是没能完成作业,第二天早早起来牵挂着作业又继续奋战的小时候的自己。只不过,当我有了这些奇怪的联想动笔写下这些奇怪的念头的时候,思绪又拉回到现实。尤其是发现自己还有“不读就可以放下催眠作用的书籍”的权利时,这种难能可贵的权利就是小时候梦想着可能属于成年后自己的权利。只不过那个小朋友怎么也想不到这种看似简单的权利背后那些看不见摸不着但又实实在在的压着我的那些个义务。

……………

孔网动态可保留未发动态,但不能留当时记录的时间。

以上不知道是几个月前何时写下的文字,更不知为何要以人民的名义为话题。估计较为敏感,当时应该是遇到了一些时事想要谈一谈。现在感觉应该是熟悉的事情却是陌生的情绪,已经无法感受当时的情绪了,也因此觉得写日记很有必要。无论是后来发明的摄影术还是录音术都没有文字记录带来的真实情感来得可靠。我试图努力回想当时写下上述未完成的文字时的感受,但却是徒劳的,就像我一直想要凭借记忆去找自己小时候读过的某本书而拼命的在少年儿童书籍中寻找而始终未果一样,也因此我暗暗发誓倘若有一天我在旧书网中寻得心心念念的书就罢手不再买书,可也无意见锻炼了自己的书品,甚至进而导致一发不可收拾的购进大量的认为有意义的书籍而至囊中羞涩。我试图鞭策自己去写日记,因为自己所谓日记为日日记的腐朽观念已经无法支撑自己懒惰的行为,而阅读大量近现代以来名人和地方闻人的日记就更加深了需要去这样做的决定。前几周的某晚读完谢其章的《搜书劄记》更加有此冲动。一个看起来没有什么文采的个人记录仅仅因为在2010年前后信息还没有爆炸到更多的人舍弃纸质书阅读的年代里还连出三本此类书籍,说实在的不过一来是其人之文化(读书)坚持,二来是北京文化(读书)圈之关系网。那么,自己又何必在意于敬畏文字而吝啬着笔呢?即使是考虑到纸质日记本会消失,也同样显得不着边际啊,毕竟大学时代那本读书笔记即使是破旧却还被保留至今,甚至大学室友还调侃可以拿出来拍卖掉,其言下之意颇有“难道一喜欢读书之人的读书笔记还记录一少妇日记值钱”之调侃,但调侃中又更具赞赏。时代在变化、在推演,确实,读书不知道何时起成了一种另类人的表现,至少在茫茫众生中一个读书人显得确实有点扎眼,记得前段时间看某图片评论讲上海地铁上一男子展开报纸在读竟被网友们吐槽“作”,被碎片化阅读和自媒体(哪怕是大V或官媒)带歪的“个人自我优越感”多么的让人觉得“看似人人懂很多实则人人皆降智”啊。而有那么一批降智中觉醒的人在看了短剧后还会吐槽自己“自从打了科兴后就喜欢这一口”,又何尝不是网络1.0自BBS到博客再到微博以后的“智商消失”呢?君不见博客时代结束后的韩寒都选择了闭嘴吗?若论居安思危,在泥沙俱下之下,那些聪明人悄悄地离开了网络,攻名逐利者则是用起了降智者们的CQ EQ IQ,来一句“统统拿来”。如果这个世界还有明代的夜航船的话,我想我会管自己“且待我伸伸腿”。

图为2019年2月10日2次造访金乡文化客厅时挑出的客厅有品位的书籍,存念。时正与Carin热恋,还未与客厅主人熟稔,后参与一日读书会成为地方文化圈一分子(2018年11月25日为一访)。 ...展开全文