![]()

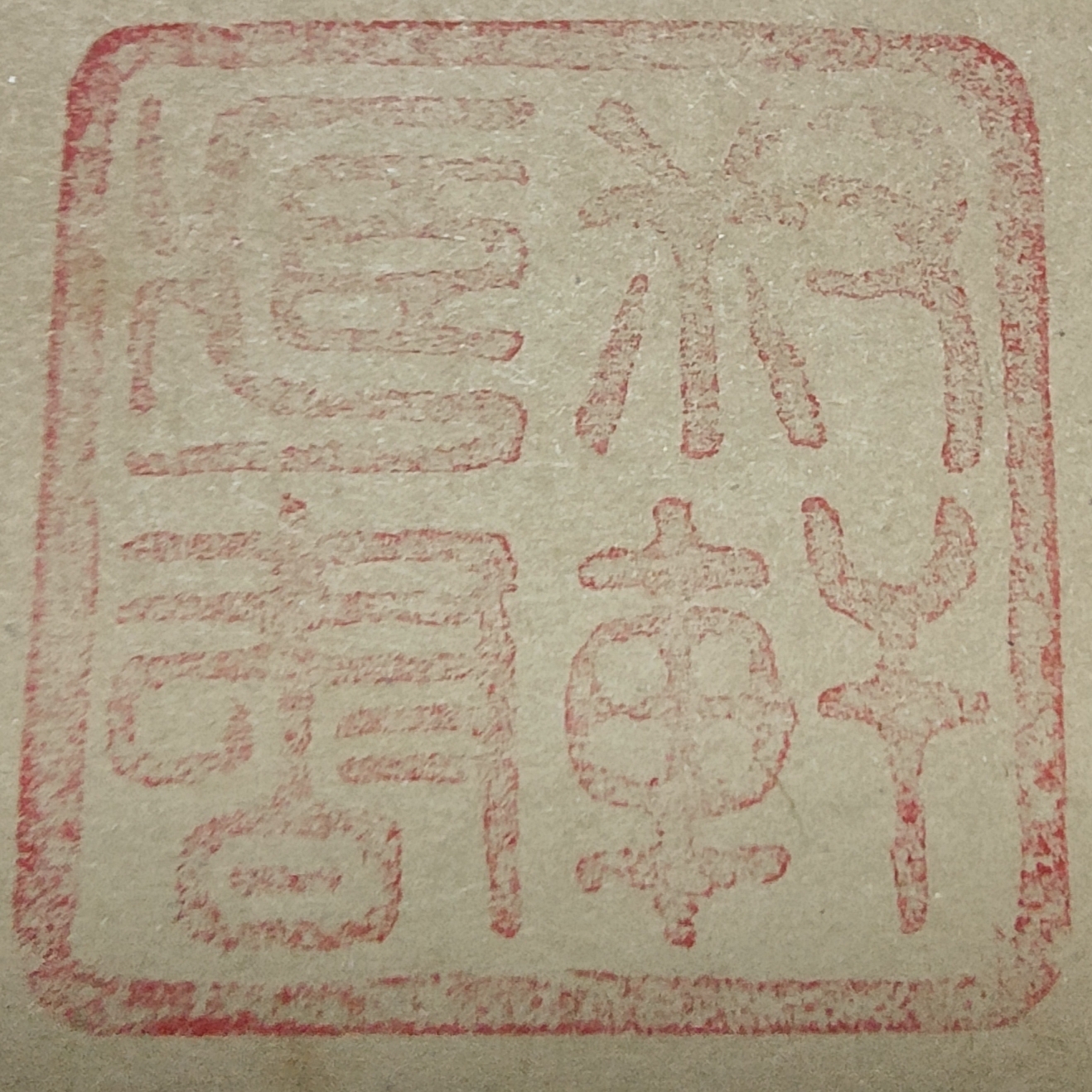

#记忆中的故乡# 故乡情——我村的地形地貌

全村共有土地2200多亩,其中村庄占地10%,荒地、林地占20%,耕地占70%。耕地面积为1540余亩,包括800亩平坦的滩地和740亩坡地,人均耕地6亩。

从整体地势来看,村子东高西低,土地分为两部分,由坡地和滩地构成,两者之间隔着一条人工开挖的大灌渠。大灌渠以东是坡地,西侧是滩地。

滩地地势平坦,南北贯通,土壤为上下一致的中性黑胶泥,土质肥沃,灌溉便利,是粮食稳产高产的良田。滩地适合种植小麦、莜麦、谷子、黍子、高粱、玉米、土豆、荞麦、蔬菜等作物,产量相对较高。二十世纪七十年代初期,全村滩地实现了水浇地改造,可以利用村东侧公社组织开挖的大灌渠,引河水或雨水灌溉,也能抽取机井水,基本做到了旱涝保收。

坡地又称梁地,表层是土沙质,土壤深浅不一,最浅处约20厘米,最深处约50厘米,表层下面是红胶泥。被村民称作六独凹为代表的就是红胶泥地质。这种地质条件较差,钱表层下面的红胶泥层就像防水层,把地表水与地下水割裂开来,地上水渗不下去,地下水气上不来。遇到雨天,地面雨水很难渗透下去,高处的雨水流到低洼处后,容易积水成池,长时间难以渗透和蒸发,低洼处种植的庄稼就容易被积水浸泡受损。如遇到缺云少雨的干旱天气,地上浅表层被太阳烘烤后,失去水分,地下水气又被红胶泥隔层阻挡着返不上来,这样作物得不到水分的滋养,也会被干旱控死。总之这样的坡梁地就是靠天吃饭的节奏。

坡地适宜种植小杂粮,是村里的小杂粮盛产基地,一般种植黄豆、黑豆、大豆、绿豆、豌豆、荞麦等。由于坡地无法灌溉,庄稼只能靠自然气候生长,只有在风调雨顺的年份才能有好收成,遇到恶劣天气则可能颗粒无收。

农村的农作物大多依赖自然条件,全年收成很大程度上取决于天气。正常年份,风调雨顺时,梁地亩产可达三四百斤,滩地亩产能达到八九百斤。只要不遭遇旱涝、冰雹、霜冻、虫灾等自然灾害,这一年便是丰收之年。

可见北方农村的农作物以粗粮为主,搭配着一些小杂粮。大秋农作物主要包括莜麦、谷子、黍子和土豆;小杂粮则有黄豆、黑豆、大豆、扁豆、绿豆、豌豆等,此外,还会少量种植荞麦、玉米、高粱和小麦。其中,莜麦、谷子、黍子和土豆是主要农作物,种植面积较大,其余小杂粮的种植面积相对较小。 ...展开全文

#记忆中的故乡# 故乡情——村东那条大灌渠

我们村东侧有一条大灌渠,建于解放后的五十年代。当时,公社动员全社劳动力义务劳动,大家用铁锹一锹锹挖土,硬是修建成了这条灌渠。它由北向南,贯穿公社辖区内的几个村庄,北起东渠村西侧,途经我们村东侧,一路向南,止于半坡店村,全长约十几华里。

(一)灌渠作用

这条灌渠有两大重要作用。其一,它位于坡地与平地的交界处,能有效阻挡拦截坡梁地上的雨水,保护坡下的田地和村庄。过去,每逢暴雨,坡梁上的雨水就像脱缰野马,横冲直撞,冲毁平滩地的庄稼,还会漫进村庄,村民们苦不堪言却毫无办法。自从有了这条灌渠,它宛如一条巨龙卧在坡梁下游,再大的洪水也难以逾越。小时候,多次看到洪水溢出灌渠上沿,但经它阻挡,汹涌的洪水也变得温顺,庄稼地和村庄得以安然无恙。后来,公社又组织村民在灌渠两侧植树造林,几年后,参天大树拔地而起,不仅彻底解决了洪水四溢的问题,还成了一道亮丽的风景线,保障了沿线百姓的安居乐业。

其二,我们村东的这条灌渠,与村西的那条河流在上游东渠村西侧交汇。在交汇处的河床修筑拦河大坝,抬高水位,便可引河水入灌渠,润泽沿线良田。旱时引清澈河水灌溉,雨大时引洪水浇田,每年多次通过灌渠为下游农田供水。

我们村受益最大,因为灌渠处于坡地与平地交接处,东侧是坡地,西侧是滩地。东渠村在最上游,土地多为坡地,且位于灌渠东侧,无法利用渠水灌溉。而我们村土地大多是滩地,还在灌渠西侧,用水极为方便,受益面积达800多亩。再往下是二队地村,部分土地在灌渠西侧,也能用上渠水。到半坡店村时,渠水就所剩不多了。

(二)灌渠维护

利用洪水灌溉田地过后,灌渠内两侧和底部堆积了不少淤泥,干涸后长满杂草,导致灌渠内径变窄,水流不畅。所以,每隔几年,在洪水来临前,都要对灌渠进行清掏,拓宽变窄处,同时修整外观,确保灌渠光滑整洁、水流通畅。

公社设有灌渠管理站,配备站长和管理人员2名。灌渠管理站专门负责灌渠的整体运作,包括开闸放水、维修养护、渠水管控等。灌渠每年都需整修维护,费用和劳动力由沿线各村分摊。我们村受益面积最大,出的劳动力自然比其他村多。

初中两年的暑假,村里都安排我们劳动。七八个学生分成两拨,一拨在村里干农活,一拨参与灌渠整修。我们四人连续两年暑假都被选派到灌渠管理站,跟着站长挖土方修灌渠。站长给我们分配任务,每人每天要挖几米土方,挖好后扔到灌渠背侧,再将灌渠修整得光滑整洁。修灌渠是纯体力活,全靠铁锹挖。我们四人中有两人比我两人大一岁,体力明显强于我们,干起活来轻松许多,我们却十分吃力。

那时还是冬季毕业春季招生制度,冬季初中毕业后就参加高中升学考试,可惜我们落了榜。因年纪小无事可做,开春后大队又安排我们跟着灌渠管理人员修灌渠。这次可不是一个月的假期劳动,一直干到8月去学校补习才结束,足足劳动了半年。 ...展开全文

#记忆中的故乡# 故乡情——我村的村落布局

解放后,村里人口增长迅速,新结婚的家庭都需要新建住宅。七十年代,村民新建住宅统一规划在村南侧,每年都有村民获批新的宅基地,自建新房院子。这样一来,南侧新增了一排房子,全村形成了东西走向、由北至南四排院子的格局。每排院子的长度和居住户数都不相同。

家家户户的院子多为正方形或长方形,由房子和院子两部分组成。房子坐北朝南,建在院子的最北侧,房子的后墙就是院子的北墙,房屋前面是院子,有的院子是空地,有的则种植农作物。

从高处俯瞰整个村庄,房屋和院子基本相连,呈现出南北窄、东西长的形状。由于前面两排的东西两侧都没有房院,整个村庄缺少东南角和西南角,占地布局形似梯形。

#记忆中的故乡# 故乡情——我村的那条公路

我村处于交通枢纽的关键位置,有两条主干道穿村而过。东西走向的公路,是新荣区串联我们公社、东胜庄公社以及破鲁公社的环形通道;南北走向的道路,则南通二队地村及更南之处,北达东渠村、拒门堡村,更是穿越明长城、通往内蒙古的交通要道。

(一)泥泞小径

鲁迅先生曾言:“地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”七十年代以前,这两条路不过是自然形成的泥泞小径,起初仅供行人通行,后来有了马车,马车与行人混行。

(二)改建道路

从七十年代起,国家投资,村民义务出工,对东西走向的小路进行改扩建。原本狭窄难行的小道,摇身一变,成为宽阔平坦的大路。路面上,往日熙熙攘攘的马车与徒步人群,被呼啸而过的汽车取代,大车小车往来穿梭,常年车水马龙。

(三)硬化道路

九十年代初,道路升级为混凝土路面。2023年,再次对路面进行翻修,填平坑洼之处,在原路基两侧各拓宽五六十厘米,并在整个混凝土路面上加铺柏油,道路焕然一新,变成了柏油路。路面上施划了三条白色标线,中间一条,两侧各一条。整条道路宽阔、笔直、平坦,漂亮得宛如一条望不到尽头的飘带,向着东西方向无尽延伸。这条长达50公里的道路,连接着三个乡的数十个村子,承载着国家的发展与人民的幸福。

(四)幸福之路

从道路的扩建,到跨河大桥的兴建,再到路面硬化、等级提升,每一步都凝聚着人民的希望,彰显着国家的实力。它极大地便利了人们的出行与交通运输,在带动乡村发展、振兴乡村经济方面,发挥了不可估量的作用,真正实现了“要想富,多修路”的目标。

这两条道路穿村而过,在村中央交汇形成十字路口,将村庄划分为东北、东南、西南、西北四个区域。我家院子,就位于这个十字路口西南区域偏东的位置,每日见证着道路上的车来车往,感受着交通枢纽带来的活力。 ...展开全文

#记忆中的故乡# 故乡情——我村办大食堂

1960年村里积极响应上级号召,开办了大食堂。大食堂的设立,旨在让村民们共同劳动、一同就餐,共享劳动成果。

那时我年仅四虚岁,却已对大食堂有了些许模糊的记忆。大食堂就设在我家房后对面的院子里,距离我家很近。这是一座布局规整的大四合院,北面是五间正房,东西两侧各有一排厢房,南面是杂物配间,大门口还有类似门卫室的套房。从院落的精致格局不难看出,这里曾是老财主的宅院,原户主或是富甲一方的人家,或是地主富农。解放后,经过“打土豪、分田地,斗地主、分财产”的运动,这座院子分给了四户人家。

东侧的三间厢房被改造成了村里的大食堂,里面配备了1.2米的大锅、大蒸笼、大盆子和大案板。有三四个本村的炊事员负责做饭。

大食堂是为参加集体劳动的村民提供就餐的地方,只有参与集体劳动的人有资格在此用餐,未参加劳动的人只能等家人把饭带回家。我家只有母亲是劳动力,她在食堂吃完后,会把我和父亲的饭打回家。母亲总是先从盆底子盛些饭给我,确保我吃饱后,父亲才吃。那时年幼的我哪里懂得,我吃的是稠饭,父亲吃的却是我剩下的稀饭,自然难以饱腹。因为大家都吃的是份子饭,母亲在食堂也吃不饱,只能到外面寻找食物,她会去树上摘树叶、挖苦菜、刨草根,加工后当作菜吃。在那个年代,吃饱饭成了一种遥不可及的奢望,吃糠咽菜、啃食树叶不为稀奇。

这个承载着美好愿景的大食堂,没过多久便无奈撤销了。 ...展开全文

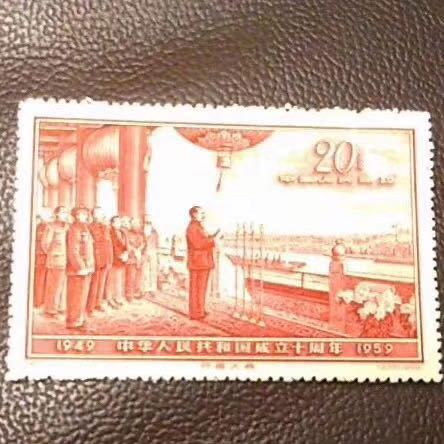

#记忆中的故乡# 故乡情——插队知识青年

1968年12月国家推出了政策,让知识青年到农村去,接受贫下中农再教育,瞬间在全国范围内掀起了一场波澜壮阔的知识青年“上山下乡”运动。大批充满朝气与理想的城市青年,积极响应号召,告别熟悉的城市生活,奔赴农村,投身到农村的生产生活之中。一时间,几乎每个村庄都迎来了从城市插队而来的知识青年,他们与社员们同吃、同住、同劳动,国家还鼓励他们在农村安家落户。这场轰轰烈烈的知识青年上山下乡接受贫下中农再教育运动,从1969年开始,直到1978年结束,几乎贯穿了整个“文革”时期,历时长达十年之久,深刻地影响了一代青年的命运,也在新中国的历史上留下了浓墨重彩的一笔。

在这段特殊的历史时期里,我村曾先后安置过两个地区的插队知识青年。

第一批是来自北京地区的插队知识青年。1968年至1973年,十几个北京知识青年满怀热情,响应党的号召,背井离乡,来到我们这个偏远的小村插队。他们大多是初中或高中毕业生,在北京接受过优质的教育,身上散发着浓厚的文化气息,青春的朝气与活力更是如同春日暖阳,为原本寂静的村庄注入了无限生机,让整个村子一下子热闹起来。

这些初来乍到的青年,面临着诸多生活上的挑战。由于村里来不及为他们修建专门的住所,只好动员村民腾出闲置的房屋来安置他们。大队将他们分成小组,三四个一组分配到社员家中。当时农村的房屋大多是三间堂屋的格局,房东住一间,知青们住一间,共用一个堂屋。而且,那时农村的房屋还没有安装玻璃窗户,糊着窗户纸的屋子采光差、通风不好。习惯了大城市生活的他们,住在这样的屋子里,一开始感到十分憋屈。但这些知青为了改善居住条件,每次回家探亲返回时,都会自愿从北京买来玻璃,帮村民安装好。从此,家家户户的纸窗户都换成了明亮的玻璃窗户,屋里变得亮堂堂的,采光条件大大改善。这一小小的改变,在当时却犹如一场意义非凡的革新,结束了农村窗户纸时代,开启了农村的玻璃窗户时代,将农村的文明进程向前推进了一大步。

后来,大队新建了学校和办公场所,便把腾出来的旧学校和村委会办公地点改造成了知识青年大院。大院里是单间房屋,北京青年们从社员家搬到这里集中居住,开启了集体生活模式。村委还专门给他们设置了食堂,让他们的生活逐渐稳定下来。

在村里,这些青年人虚心接受贫下中农的再教育,和农民一样积极参与集体生产劳动。生产队每天会给他们分配各种农活,无论是田间地头的除草、施肥,还是农忙时节的收割、播种,他们都毫不退缩,吃苦耐劳、任劳任怨。他们对人礼貌热情,与村民相处得十分融洽,很快就融入了这个大家庭。

四五年后,随着政策的变化和个人发展的需求,他们有的回到北京参加工作,有的被推荐上了大学,逐渐离开了村子。这些曾经的插队知青,凭借着在农村磨炼出的顽强精神和自身的努力,成为了国家的栋梁之才。

第二批是来自本市的插队知识青年。北京知识青年全部撤离后,1974年,我村迎来了本市煤矿的青年插队。这些青年大多数是大同矿务局三矿的,也有个别来自二矿。那几年,每年都有新的知识青年来村里插队,也有在这里待了两三年后被招回去安排工作的,人员流动频繁。

矿山来的青年约有三四十人,大部分住在原来北京知识青年居住的大院,大院住不下的就安排到社员家中。这些所谓的知识青年,整体文化水平和素养不如北京青年。他们中时常发生打架斗殴事件,甚至还会打群架,管理起来十分困难。不过,他们毕竟是充满活力的青年,再加上我们村的十几个青年,包括我在内的四五位高中毕业的回乡青年,让村子依然充满了生机与朝气。

这些青年在我们村劳动生活四五年,在1978年都撤回并安排了工作。但那些一起度过的时光,依然在记忆中闪闪发光。 ...展开全文

#记忆中的故乡# 故乡情——全村人的菜园子

我家西侧有个菜园子,是在大队集体的菜园子。菜园子呈正方形,面积有十几亩,边长约200米。菜园子四周筑起了高大宽厚的土圪塄,有效阻挡了牲畜进入。

这里是全村人蔬菜的主要供应地,由我的叔伯大哥曹金顺和五小眼两人专门负责种植管理。他们都是种菜的行家里手,每年都会种植长白菜、圆白菜、水萝卜、韭菜、茄子、香菜、豆角、葫芦等各种蔬菜。夏秋季是蔬菜生长的旺盛期,整个菜园子郁郁葱葱,满眼翠绿,景色美不胜收,就像一幅绚丽的风景画。

夏季时,每周会按照人头给社员们分发一次不同种类的蔬菜。到了秋季上冻之前,会把所有蔬菜全部收割,分给社员们作为越冬蔬菜储备。那时候,我们的生活中基本不缺蔬菜,到了春季,还能去野外挖苦菜吃,苦菜也就是野菜。

从风水学的角度来看,我家所处的方位,恰好为全村人提供了水源和菜源,无疑是一块风水宝地。

#记忆中的故乡# 故乡情——村里那口吃水井

在我家房屋西墙下仅仅5米处,有一口全村人畜共用的水井。这口井与我家的距离,为我们提供了极大的用水便利。

它古老而原始,是人工挖掘而成,岁月的长河已让它的具体年代难以考证。挖井的过程并不简单:先由人工挖一个大坑,由于我们村地下水位较浅,挖到大约四五米深时,便能见到泉水。见到水后,再向下深挖一米,便停止挖掘。接着,用不规则的原生大块石头,自下而上砌起,一直砌到地面,便形成了井口。井口上方盖着一块类似磨盘的平面大石头,石头中间开了一个直径50厘米的口子,方便人们取水,就这样,一口水井便建成了。

挑水需要水斗子、水桶、扁担这三件必不可少的工具。人们去井口挑水时,从井里取水用的是水斗子。水斗子由柳条精心编制而成,底部尖,周边呈圆形,上面不封口。在水斗口子上,绑定一根木制的梁,梁上系着一条五六米长的麻绳,以便将水斗吊入井底取水。水斗子由大队购置,而水桶和扁担则是各家自备。由于全村人都使用水斗取水,使用频率颇高,水斗子很容易损坏,因此一年中需要多次更换新的水斗子,更换水斗子以及维护水井的费用都由大队承担。

在六十年代之前,水桶是木匠用木板制成的,这种水桶又重又笨,外观也不美观,打水时十分不便,只能借助水斗子先从井里取上水,再倒入木桶中,如此一斗一斗地取水,过程繁琐又耗时。到了七十年代,水桶逐渐更新为白铁皮材质,不仅轻便美观,而且使用起来更加顺手。从那以后,人们取水便不再需要借助水斗子,直接用扁担挂上水桶,将吊桶伸进水面,运用一种叫做“撤”的技巧,就能把水桶装满水,然后提上来。重复两次这样的动作,就能从井里取上一担水。

进入八十年代,一些人家开始在自家院子里打井,并安装压水器,便不再使用这口水井。后来,全村整体搬迁到东梁上,大队又打了一口新水井,还安装了摇把,也就是辘轳井,而老村的那口水井就此被废弃。到了20世纪初期,国家大力建设新农村,建造了水塔,实现了家家户户通自来水,那口辘轳水井也被彻底遗弃。 ...展开全文

#记忆中的故乡# 故乡情——我村西那条河流

在我们村西边不远处,有一条名为西河湾的自然河流。它发源于马头山,河床宽阔,足有500多米。河流自北向南流经我们村西,约五六公里后向东折去,流经新荣区淤泥河,然后南下汇入赵家窑水库,再继续南下汇入大同御河,接着向东折入桑干河、册田水库,最终向东流入官厅水库。

(一)洪水肆孽

传说中,过去这条河流一年四季都流淌着滔滔不绝大水,每到雨季,还会遭遇山洪爆发。汹涌的洪水常常从河床溢出,蔓延到我们村里。我家住在村西头,首当其冲地受到洪水的威胁。每到这时,大人们会搬出门板,堵在院门上,然后在门板后面堆上土,以阻挡洪水冲进院子。

每当河里发洪水,我们小孩子总会不顾家人的阻拦,跟着大人孩子们跑到河边,观看那气势磅礴的景象。汹涌的洪水如脱缰的猛兽,波涛汹涌,横冲直撞,发出震耳欲聋的咆哮声,仿佛在宣泄着大自然的力量。洪水退去后,我们会在河岸上寻找被冲下来的木材和有用的东西,夏天能捡到西瓜,秋季则能捡到葫芦、土豆等。

(二)河里玩耍

那条河流平时河水清澈,是孩子们玩耍的好去处。夏天,我们经常到河边过家家、抓鱼虾、玩磊井、种菜地、玩水。冬天,河面上的水漫开后结成了冰,宽阔的冰面占据了整个河床,宽窄不一,宽处有六七百米,窄处也有二三百米。河冰成了孩子们的乐园,我们会自己制作冰橇、冰车、冰猴等玩具,在河面上尽情玩耍一整天。

(三)兴建大桥

二十世纪七十年代之前,那条河流一年四季水流湍急,水面宽阔,河面上没有桥梁。夏天,人们只能脱鞋赤脚过河;春秋季节,过河就变得十分困难,村民们会在河面上摆放一排大小不一的天然石头,人们踩着这些石头过河,但经常会有人掉进水里。特别是在水流湍急的时候,人们根本无法过河。世世代代的村民们就是这样艰难地过河。

七十年代末期,国家投资在河流的中部位置修建了一座混凝土结构的大桥。大桥两端筑起了高高的土坝路基,路基一直向东、西两个方向分别延伸,直到与两边的坡梁接轨,跨越了整个河床,大大方便了村民的通行。站在远处眺望,这座高大的路基犹如一条巨龙横卧在河床之上,气势恢宏。偶尔袭来的洪水,再也无法像以前那样肆意漫开,只能乖乖地从桥下穿过。

进入九十年代末期,随着时间的推移,那条曾经汹涌澎湃的大河逐渐减少了水流。国家在河床里砌墙筑坝,开垦耕地,植树造林。昔日宽阔的大河如今只剩下百米宽的河床,变成了一条流淌着微弱小水的小溪。 ...展开全文

#记忆中的故乡# 走在街上,看车来车往,远处动火不明,近处路过又太过流畅。此生也许会四处流浪,也许会寄居他乡,院子里有新汲的水,甘净清凉。有些不必再说的话,只待相忘。坐在家的身旁,依稀有青砖白灰的芳香…迷茫没有方向,大都流落去远方,深夜突来的感伤,是对自己的原谅。而最好的远方,便是故乡。