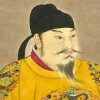

赵恂九(1905-1968),原名赵忠忱,笔名大我、竹心、猪心。出生于奉天金州(今大连市金州区)三十里堡。

1925年入旅顺第二中学,因品学兼优荣获金州辽

东育英会奖学金。1929年毕业后进入大连《泰东日报》社任编辑,在该报社十五年间做过政治、经济、社会、地方、文艺副刊等版面的编务,担任过编辑人、整理部长、论说委员。

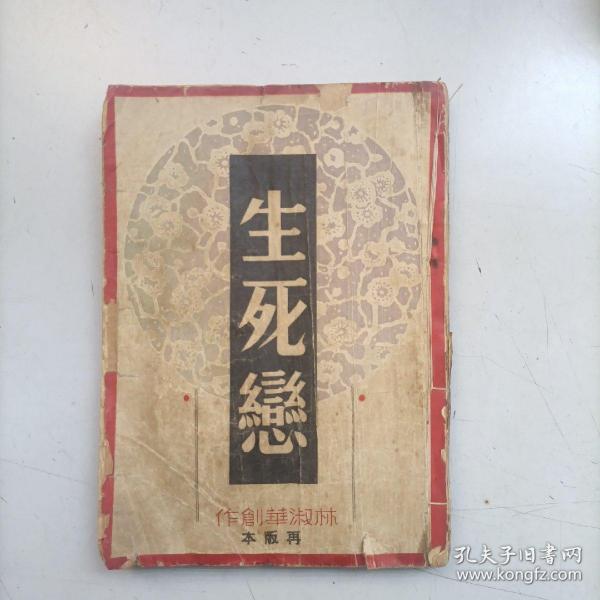

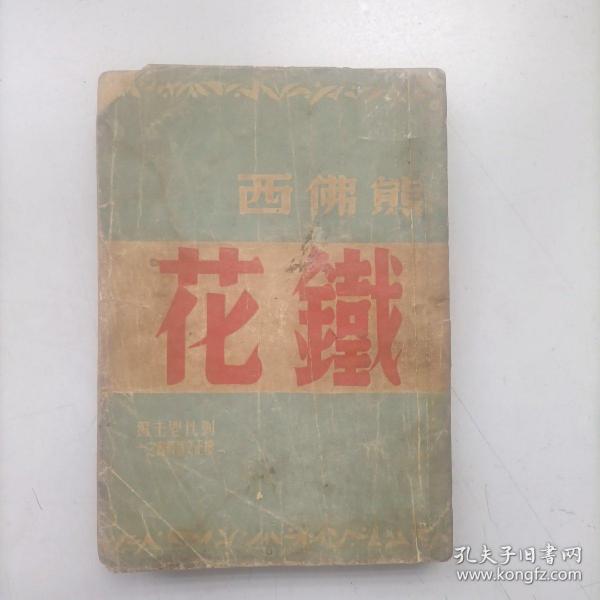

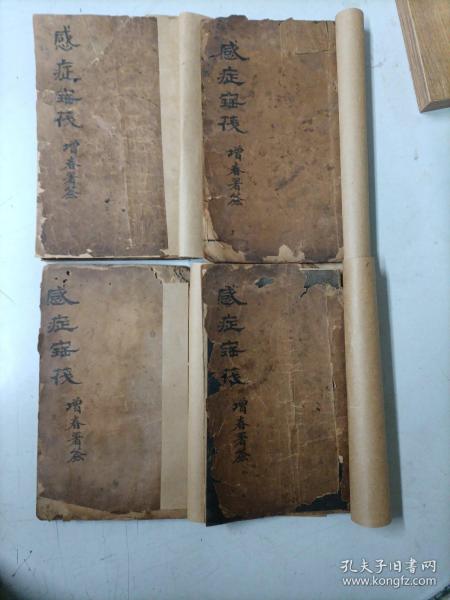

1937年以“日本内地视察团”团员身份去日本旅行一个月。1944年,因故被免去编辑人职务。三四十年代,赵恂九曾创作过二十三部中长篇小说,是当时大连一位闻名遐迩的小说家,数量之多为大连作家之冠。其作品主要有《荒郊泪》(诚文信书局出版)、《声声慢》(连载于《泰东日报》1940.1.9-1940.9.28)、《故乡之春》(连载于《泰东日报》1941.4.22一1941.11.19)、《梦断花残》(发表《麒麟》1941年创刊号)、《他的忏悔》(连载《泰东日报》1934.6.19-1934.11.23)、《水中缘》(连载《泰东日报》1932.7.9-1932.12.6)、《海滨<芳亭》如此年华《梦逝<情系云山》雨过天晴风暴风狂)<鸾飘凤泊》(实业洋行出版部)、《春梦》(诚文信书局康德九年出版),等等。

日本投降后,赵恂九于1946年创建金县第二初级中学,任校长,第二年被免职。后任普兰店国民党县师资训练班教育长。国民党吉林省长梁华盛委任他为《吉林日报》副刊编辑。吉林解放后,他曾在鹤岗煤矿做文化教员。1950年回乡。1952年被判刑15年,在狱中他创作了《监狱之花》。1968年在泰来劳改农场病故。 ...展开全文

1925年入旅顺第二中学,因品学兼优荣获金州辽

东育英会奖学金。1929年毕业后进入大连《泰东日报》社任编辑,在该报社十五年间做过政治、经济、社会、地方、文艺副刊等版面的编务,担任过编辑人、整理部长、论说委员。

1937年以“日本内地视察团”团员身份去日本旅行一个月。1944年,因故被免去编辑人职务。三四十年代,赵恂九曾创作过二十三部中长篇小说,是当时大连一位闻名遐迩的小说家,数量之多为大连作家之冠。其作品主要有《荒郊泪》(诚文信书局出版)、《声声慢》(连载于《泰东日报》1940.1.9-1940.9.28)、《故乡之春》(连载于《泰东日报》1941.4.22一1941.11.19)、《梦断花残》(发表《麒麟》1941年创刊号)、《他的忏悔》(连载《泰东日报》1934.6.19-1934.11.23)、《水中缘》(连载《泰东日报》1932.7.9-1932.12.6)、《海滨<芳亭》如此年华《梦逝<情系云山》雨过天晴风暴风狂)<鸾飘凤泊》(实业洋行出版部)、《春梦》(诚文信书局康德九年出版),等等。

日本投降后,赵恂九于1946年创建金县第二初级中学,任校长,第二年被免职。后任普兰店国民党县师资训练班教育长。国民党吉林省长梁华盛委任他为《吉林日报》副刊编辑。吉林解放后,他曾在鹤岗煤矿做文化教员。1950年回乡。1952年被判刑15年,在狱中他创作了《监狱之花》。1968年在泰来劳改农场病故。 ...展开全文