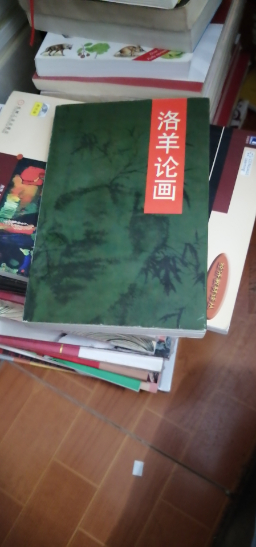

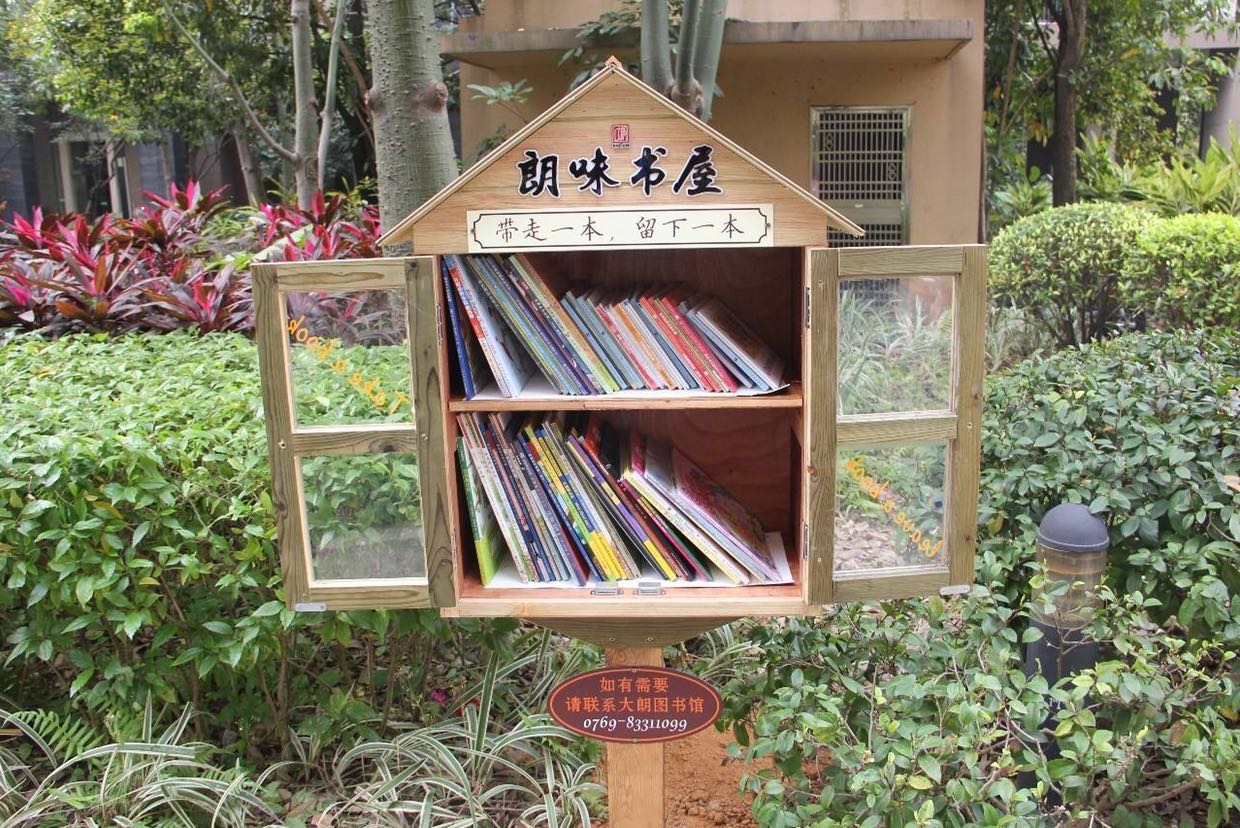

#老后藏书归何处# 藏书是非谈

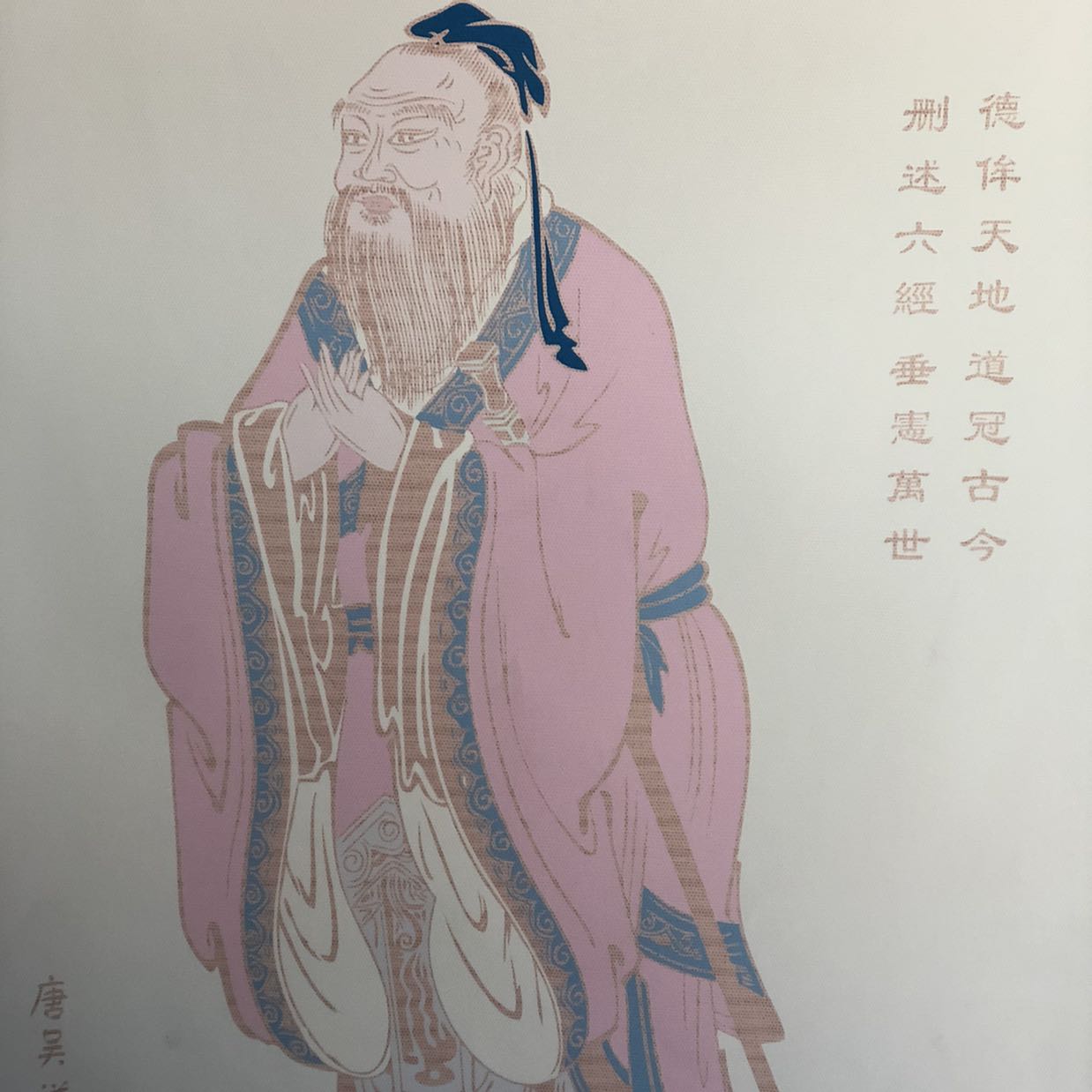

藏书家品类非一:贤明者悟道修身,济世牖民,务实者刊刻出版,嘉惠士林;好学者博览深研,校勘砥砺;旷达者读书自娱,聚散随缘,此皆书之主人也。

亦有广搜不殆,秘藏不宣,无暇翻阅且不肯示人者,直将红粉佳人,视同殉葬陶偶,此之谓书奴也。

奇货可居待价而沽者,书贩也;抱残守缺敝帚自珍者,书奴也;食古不化撑肠成痞者,书痴也。皆不足以言读书者也。

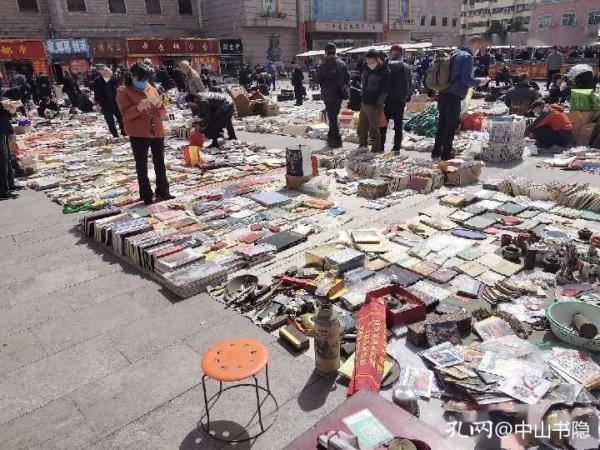

窃以为,书之用,在于读,与其束之高阁,藏之名山,不如贩卖流通,物尽其用。

藏书家品类非一:贤明者悟道修身,济世牖民,务实者刊刻出版,嘉惠士林;好学者博览深研,校勘砥砺;旷达者读书自娱,聚散随缘,此皆书之主人也。

亦有广搜不殆,秘藏不宣,无暇翻阅且不肯示人者,直将红粉佳人,视同殉葬陶偶,此之谓书奴也。

奇货可居待价而沽者,书贩也;抱残守缺敝帚自珍者,书奴也;食古不化撑肠成痞者,书痴也。皆不足以言读书者也。

窃以为,书之用,在于读,与其束之高阁,藏之名山,不如贩卖流通,物尽其用。