![]()

#一叶知秋# 好长时间没有发自己动态了,并不是没有空闲时间,而是入驻了快手平台后,自我欣赏,自我陶醉,自我疗疾。虽然不是为奔“网红”而去,但是也不会排斥而“出名”。对于孔网仍然是爱不释手,关注、留恋、刷书就是每天的生活,工作的事情,随风波澜,顺其自然。经济大环境的原因,实体店处处不堪入目。对于爱好,不得不收敛一些,从而不难感觉到周围现实经济的变化,古医书籍,一纸难求,跌宕起伏,价格高歌猛进,完全脱离了读书人的经济收入,由于物价的迅速膨胀,使的藏书人“爱莫能助”,古籍书就是现实经济的晴雨表,价格比较几年之前购买都翻了几倍,书籍的消费慢慢的会直接影响每个书友的正常生活,时代在进步,行业在发展,与时俱进的同时,人们总感觉不到生活的快乐,但愿我们读书人,以书为伴,以书为友,传承经典,在不断学习中增智增慧,充实自己,离苦得乐,留有崇心,开拓奋进。

#我如何与旧书结缘# 书到用时方知少,书将离别方知贵。当下,在孔网上亮相的一册民国版《珍本医学集成第12册》,被书友所“涉猎”,即将“出嫁”,本人时在北京,因此耽搁了一天发货,在及时告知了书友原由的同时,也火速赶回到家里,看到即将离别的“宝贝”,心里是五味杂陈。这本书是三年之前在文化市场里与同一套八零版的《医宗金鉴》一起购得,当时实属偶然,对《珍本医学集成》还很陌生,只因为《医宗金鑑》是一套大开版本,很惹眼,两百元的价格就成交了。说真的《医宗金鑑》藏书较多,同样的小版本已有了一套,并不想多存。回来查阅《珍本医学集成》让我恍然,一套共14册,内容丰富,六零版叹为稀有,一册就在五百元之上,由此还驱车远行外地观看八零版本,与之相差甚远,其古朴、典雅、养眼、严谨、作风让人爱不释手,随后又够得了第九、十、十一册,计划促成一套,今不巧让书友所涉猎,因此回来后连夜观赏细读抄录,“宝贝”之书即将离去,甚为惋惜,忍痛割爱,以达至诚,叙而记之,予以分享,若有同感,互动关注。

#说说你的藏书专题# 可以说,读书人挣钱很难。相信那些藏书的生活过的也不容易。之所以艰辛,那就是读书人所奉行的礼义仁智信。藏书就要读书 ,读书就要爱书,爱书就要购书,书是知识的源泉,要想获取更高的智慧,就得从拥有书开始。我的藏书专项与我的爱好有关,不求发达,也发不了达,让人说起来是不务正业,以古中医药、五行哲学、自然科学为主题的所爱,不知不觉占据了我生活的全部。即不是中医也不是心理学者,却单单爱上了国学 ,怀旧、崇尚古人简直给生活带来了拖累。有人说:要与时俱进,不要停留在古旧世界里。现实社会,能挣到钱就是大爷。我听到后总觉的感觉那里不舒服。也难怪在这个社会,女的比男的会挣钱;没有文化的要比有文化的能挣钱;上班的比做老板们的能攒钱;有智慧的见不到钱,那傻呵呵的“愣头青”反而成了“土豪”;我不明白这个社会出了什么问题,突然想到了鲁迅先生笔下的孔乙己,虽是腐朽,但也是我们华夏民族的根,一个民族若没有了根,那生机何在?若不把旧的精华加以继承,新的东西就不会牢靠。这样看来我所藏书之专项,就会变的有理起来。此时又想到了孔乙己所说:读书说“偷”不是“偷,是“窃”。“愚人”自娱自乐罢了。

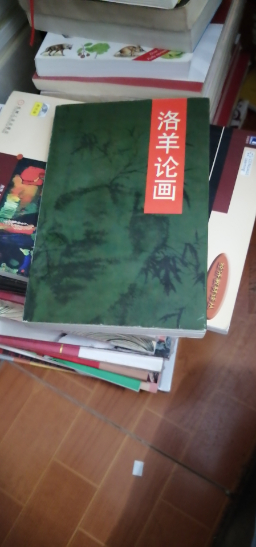

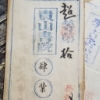

#喜欢的书籍封面# 书籍封面是书的灵魂。还是说一说古籍吧,古时候因为印刷术还不发达,古人惜纸为金,书籍封面基本上没有精美的图案和色彩,书就是字,字就是封面。因为平常喜欢书法的缘故,所以每在浏览孔网上的古籍时,截一些看起来比较舒适书籍封面,作为书法欣赏,也不亦乐乎。虽然不知道各出自那些大家,但是确定绝非是闲流之辈,功底之深厚,炉火之纯青,见字如其人。就一“人”字讲,虽然是一撇一捺,若人做不好,决对是写不好。就像书之封面,不知其意(内容),很难写出“精气神”。请问:现代的书法家,你说呢?参与话题有感,以记之。

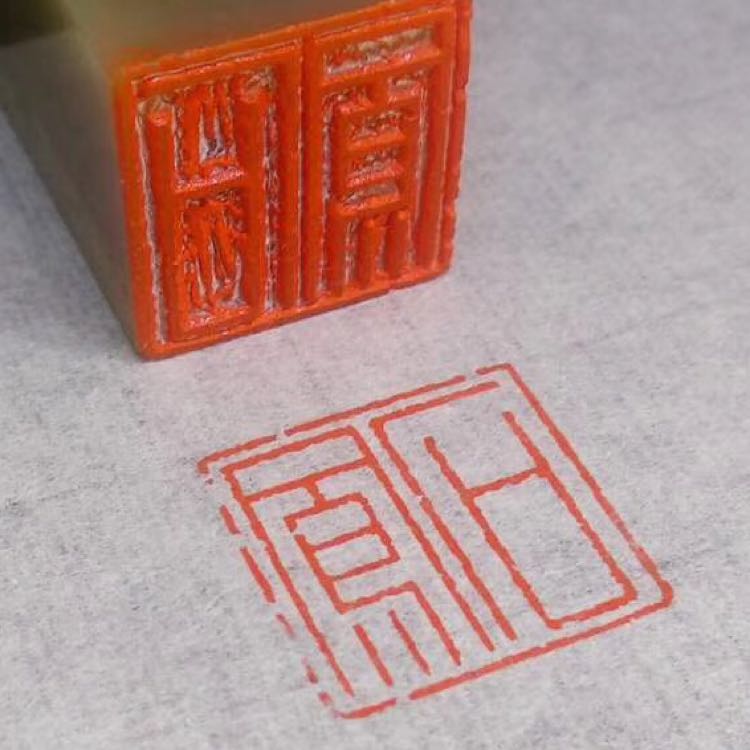

#趣谈购书印章# 【购书印章】是书的“烙印”,一般是指新书出售购买地留念或是馆藏以及个人所属之印迹。反应了书之“移手”过程。视印章之有即为“东家”之名,这是读书人的讲究。我之所以喜欢关注“书之印章”,除了自幼就有爱好刻章之外,欣赏“书之章”与“书之序”,成了读书思考的前提,读了谁的书?作者是谁?谁曾经读过?作者与读者产生了共鸣,只有内容较好的书才配有印章。那“书之印章”又是读书人的精华,即讲究又不拘一格,以前的印章都是手刻,非手刻不成艺术。那印墨也并非随便,蓝、红、黑、紫都是自己的文理,说起来趣味无穷,请大家来欣赏一下吧。

#闲话开网店的原因# 算起来,在【孔网】开播网店已经约近五载了,初心只是借助孔网购买所喜爱的古籍医书,可以查询,可以比较,非常方便,浏览有印象的书籍,可以收藏,可以关注,还可以在浏览足迹里重温所爱,有机会再定夺购买;随着时间推移,够买的书也渐渐多起来,所以就不自然的加入了网站,这样还可以把通过其它渠道够买的加以分享,有人说:爱书人都是“自私”的。尽管说是“分享”,但总却把自己所最爱的,价格标的高高的,让人爱慕无助。一不小心被人点购,虽然是爱不释手,但也是被迫又无奈;社会在发展,人们在进步,自从【孔网】增设了拍卖区,近来的日子里,浏览拍卖区成了每天的日常生活,不断在古籍区、民国区、医药卫生区寻找着所喜爱的机会,若有价格优势“势在必得”。不忘初心,方得终始。在学中看,在看中学,不断增加自己的学识,增长自己的智慧,增强科学的思维逻辑,这也须是当初开设网店的原由吧,共勉。

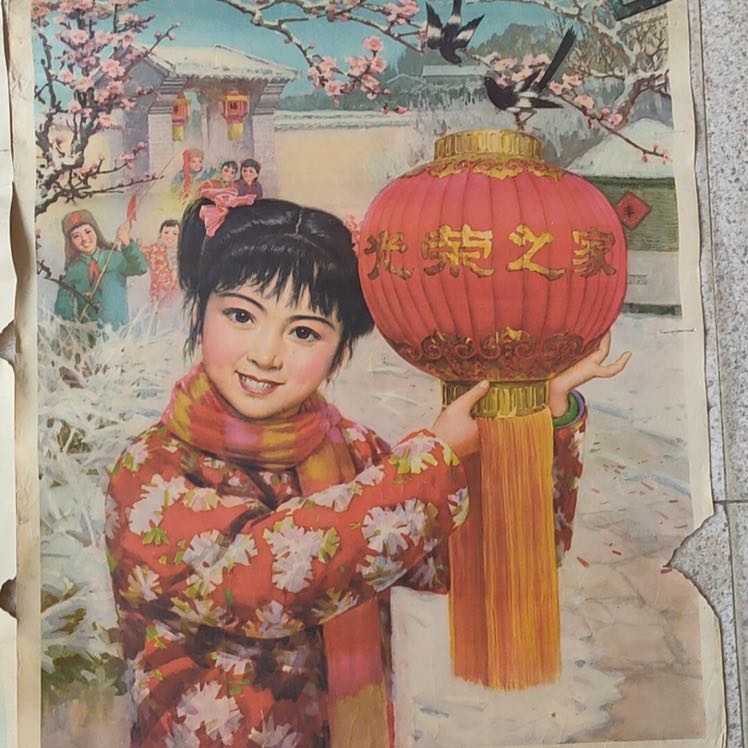

#我的返乡见闻# 春节时候回到老家,串门拜年是乡下留下来不变的习俗。虽然经常回到农村,但并非有事没事的去串门聊家常,由于在村里辈份较大,所以串门的机会很少,只是每年春节时,才与庄里庄乡、左邻右舍的聊聊天,说说家常,也算是接接地气。如今的农村,可不像以前那样人声鼎沸,家业茂盛,现在一旦有点能力的人都已经进了城,安了新家,农村只剩下了些“老弱病残”,若不是过年过节,平时街道上发现不了几个年青人,房屋院落多已闲置,缺乏了以前的勃勃生机。串门拜访村“老书记”,是我多年来执着,他见证了村里村外的巨大变化,七十多岁老党员的他,从少年“红小兵”,曾串联“进京”,到村“民兵连长”,再到村主任、支书,风风仆仆,一干就是一辈子,如今媚了个村“垃圾”处理的工,每天拖拖垃圾桶,处理处理村垃圾,也算有所事是。他说:如今条件好些了,水电、通讯都很方便,承包地也流转出去了,没有大病小灾的基本上都能生活的去,谈话中始终透显出希望让更多的年青人回农村创业,改善和振兴乡村经济。农村是城里人的根,一颗大树若想枝叶茂盛,就要维护好根系,浇树要浇根,这是老人留下来的俗话,不但是真实不虚,而且是真理可靠,变化的是时代,不变的是乡音,是我们的乡村文化。

#闲话开网店的原因# “开网店”是近几年“新鲜事物”,特别是孔网上的书籍网站,可以说是“孔网网站”,“孔网”是大家的,“网站”是自己的。用“汗牛充栋”一词来形容书之浩瀚,一点也不为过,给买书之人和卖书之人,提供了非常“美好“的便利。书是大家的,可买,可卖,可看,可选,可拥有,还可不卖,还可不买。完全是一个“书世界”,“书海洋”;陶书的,收藏的,捡漏的,补缺的,珍本的,善本的,用一句话可以概括“通通一网打进”。如今,孔网上又有了“拍卖区”,即是一场“没有硝烟大战争“,“非诚勿扰”你敢拍,他就敢卖,即可“一失即过“,惋惜出手太慢,又可“高不胜寒”,失而复得,简直是“热火朝天,热闹非凡”。现今,孔网又增添了“直播带货区”,通过“店主老板”,和“主播网红“的不断“晕侃”,叫人“身临其境”,“唯书是夺”,“爱不释手”非理性不能自拔。亲爱的朋友们,不妨请你快点加入进来,早日享受读书之人们的快乐。

#我的捡漏心得# 说起捡漏心得,回想起爱好医学古籍,还得从第一次的捡漏开始。曾记得是十年前,在地摊书市上,偶尔见到一本民国时期石印版的“珍珠囊药性赋”下册,品相八五成的样子,有四十几个筒子页,要价仅5元钱,最后还打价去掉了1元,4元成交,回来观后,这套古籍分上下两册,还缺上册就完美了,如今回想起,也算捡了个漏,还是第一次。之后,为了寻找“一家子”其上册,经常留意书摊以及古玩市场,随后又“碰”到了一部清晚期石印“医宗金鑑”(带函)外科,一套四本全,品相九成,成交价格70元,当时感觉还是挺贵的,现在想起来也算捡了个漏。由于经常留意古籍,特别是中医药之“道医”文献,对古中医药产生了浓厚的兴趣,有书就要认真读,要读懂读通,不辜负所化的每一分钱。又后来东市10元买木刻古籍《易经》上册,西市20元买木刻《易经》下册,不断感受着读古籍带来的乐趣和意外收获。再后来我们迎来了“孔网”,正是:海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,让人们享受着读书与生活的快乐。

#说说你的藏书专题# 这个题目很能够打动我,“藏书专题”,并非所有的书籍我都酷爱,若说说我的藏书专题,无非就是“仙、医、命、相、卜”,玄学五种,至于是什么时候开始爱好和收藏,已记不太清楚,至于是什么原因对玄学五类这么痴情,更不得有禅省。只记得少儿时期,每逢夏季傍晚至村头乘凉,曾有老人在讲“仙、鬼”故事,动听入耳,记忆犹新,对故事中的情节,百思不得其解,因此对玄学产生了浓厚的兴趣,为找到合适的答案,形成了独有的一种思维。南师也曾经说过,不要太认真的去学习和研究。我深有体会,但又不能够自拔。这些古人的无穷智慧,即是现实又是生活,虽然不尽科学,但是好像又距离科学很近。对此,不但是在不断的收集,而且也是独有情种的在研读。人,既有爱好就有信仰,既有信仰就有动力,这也许就是“人性”。

#访古记# 【医案分享】--巧匠取喉钩方:

咸平中,职方魏公潭州。有数子弟皆幼,因相戏,以一钓竿钓用枣作饵,登陆钩鸡雏。一子学之,而误吞其钩至喉中。急引。乃钩以须逆不能出。乃命之诸医不敢措手。魏公大怖。令人遍问老妇以所经历。时有一老妇,九十余岁,言亦未尝见此,切料有智识者,可出之。时本郡有一莫都料,性甚巧。可召问之。公呼老妇责之曰:吾子误吞钩,莫都料何能治之!老妇曰:闻医者意也,其莫都料曾水中打碑塔,添仰瓦。魏公大哈。親属勉之曰,试询之。公遂召莫都料至。沉思久,言要得一虫茧,及大念珠一串。公与之。莫都料遂剪茧如钱大,用物推四面令软,以油润之。乃中通一窍,先穿上钩线,次穿数珠三五枚。令儿正坐开口,渐添加数珠。戾之到喉,至紧钩处,乃向项下一推,其钩向下而脱,即向上急出之。见茧钱向下,裹定钩线须而出,并无所损。魏公大喜,遂厚赠之。公曰:心明者,意必巧也。(出名医录)

#仲秋物候记# 昨日拍卖区民国版医药卫生类可以说“热闹非凡”,我自二日之前,就关注到并入帘的几部中医药书籍,“物候”了两三天,随时观察之拍品动态,开始并没有突显麟角,恐怕是竞拍激烈,手抬高筑,拉升价位,时刻伺候,随时出手。结果只可惜出手“软绵”,最终与之失之交臂。价格从一元、几十元连续到几百元至上千元,可见民国版中医药书之珍贵,一本难求,唯旗誓夺,不惜重金,为有必得。与如今市场上现代的中医药书籍,琳琅满目,堆积如山,内容错杂,不堪入目,形成明显的写照。如今“古籍”已成资本运作的产物,不但能吸取古人的智慧,强身健体,而且能够保值、增值,在物价腾飞的今天,视为同黄金一样的珍贵,愿医者无敌,智者有缘,仁者大爱,慈者无恼。

#买书的怪癖# 之所为“怪癖”,就是看到或者是偶然遇到就想买进,特别是自己所喜欢范围内的书籍,这完全是属于“情感消费”,不管是手头有“紧”也好,“松”也吧,购得到再说。有人在问:你购买那么多“贵重的书”干什么?其实我也不知道会能干什么,只是觉得自己“有”看起来方便,研究起来兴致,不乏也是人生的一种“财富”。现如今的财富无非有两种:一种是存款的,一种是物质的,在没有任何信仰的年代,两者共同构成了人生的精神依托,没有能所比拟的。不然,书籍正是这两种财富替代品,不但不会贬值,且具有很高的使用价值,特别是一些善本古籍,其收藏价值与精神之俢养就别再说了。就象昨日在孔网上拍了一部清木刻版的《王氏罗经透视》,守了三天,共计拍了11次,全拍共进行46次,竞拍焦灼,当时心情是:又想得到,又不想得到。想得到的是:其内容完整易懂,虽然像这样的书籍版本我这里收藏的很多,但是都不入眼帘,太复杂的事情有的作者都会说不清楚,就别说观阅之人了,理解不了,但是这套就不一样了,虽然是品相只有五成,可以说是“破烂不堪”缺句少字,看样子被火焚烧过,经历过“磨难”,但是不改其“画龙点睛”的灵通。最终是“揽入囊中”。好的书籍会有好的知音,好的知音会识别有灵感的书籍,读者与作者心心相通,心有灵犀,这似乎就是买书的“怪癖”与神秘吧。(孔网话题分享)

#我如何与旧书结缘# 【与旧书结缘】不记得是从什么时候开始了对古旧书籍爱好,也许是小时候因家景贫寒,受经济条件的影响,买书吝啬的缘故吧,那个年代的旧书极少,完全是不能够流通的缘故,虽然是物价真实,但却很难见到。如今,流通畅了,却是“物价横飞”,要想买本得意的古籍,须得“下定决心”而实现,并且这些书籍还净是些“抢手货”,稍微犹豫,即会与你“擦肩路过”,“失之交臂”,在惋惜之余,只有留下终日念想。若偶然得到,就会先“热恋”几日,珍藏于书柜之中,待闲暇时一睹为快,视为“藏宝”,当别人没有的东西,我却能够完全占有,其乐无穷,乐在其中。