#我的选书标准# 我喜欢选有插图的书读,说不上是标准,更多的是个人喜好。

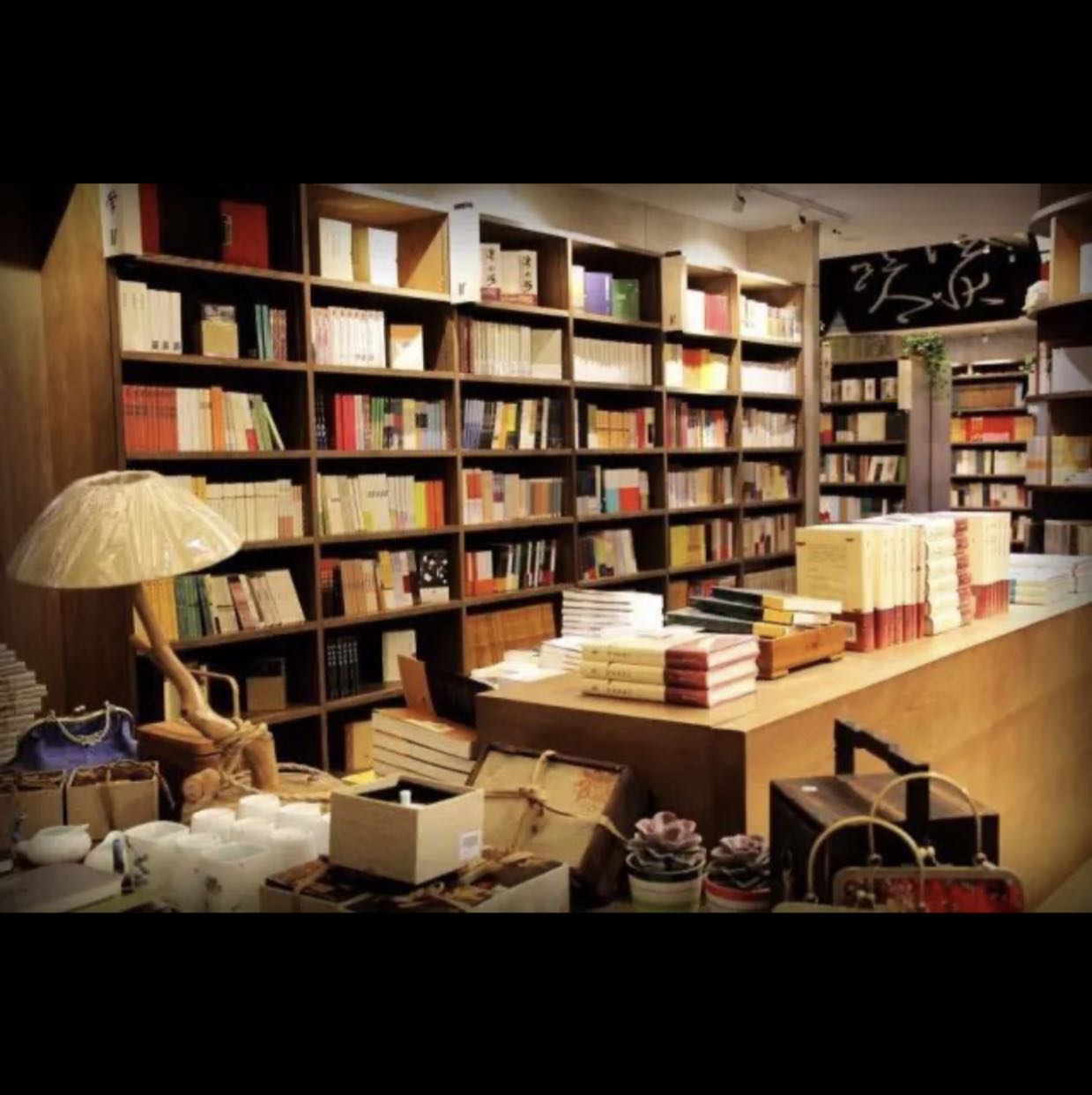

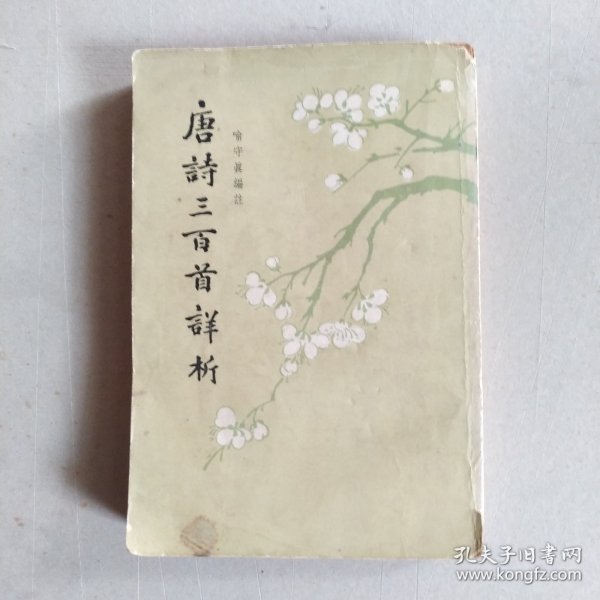

我在自有大仓库选书读,一般就两种情况最典型,一是找能立马解决问题的书,如带图片烧菜的书,或繁简字体对照的书等。二是闲时随意读的书,如电影杂志、林清玄散文、红楼梦等。也会读海量藏的老报纸上的文章内容,都是随手拿的,这个都算不上是读′书′。

说起来惭愧,藏书是很多,真正读完的书实在不多,有些三心二意,在这里谈自己的″选书标准″,着实让书友们笑话了。

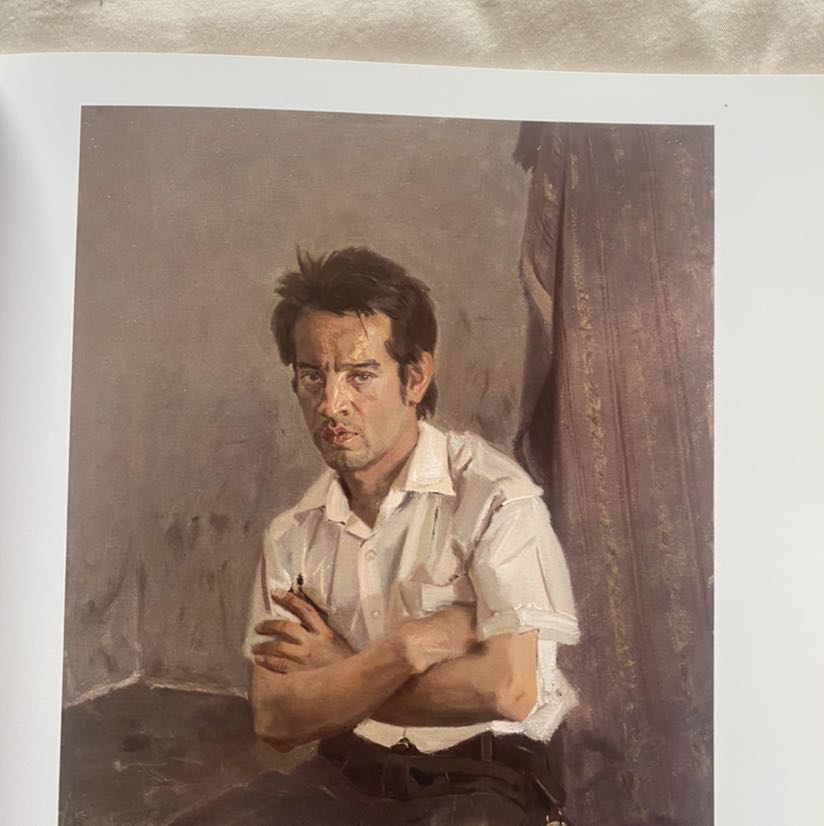

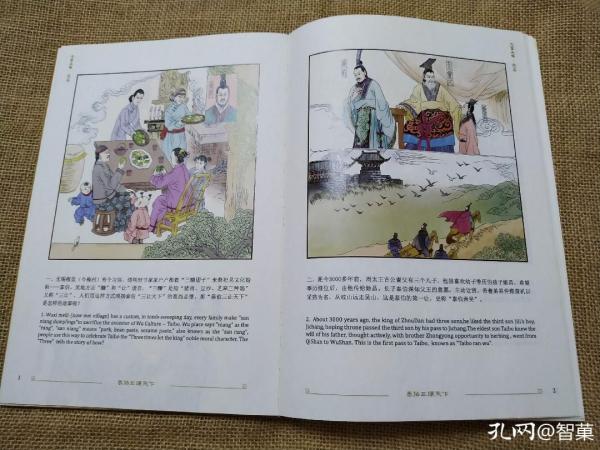

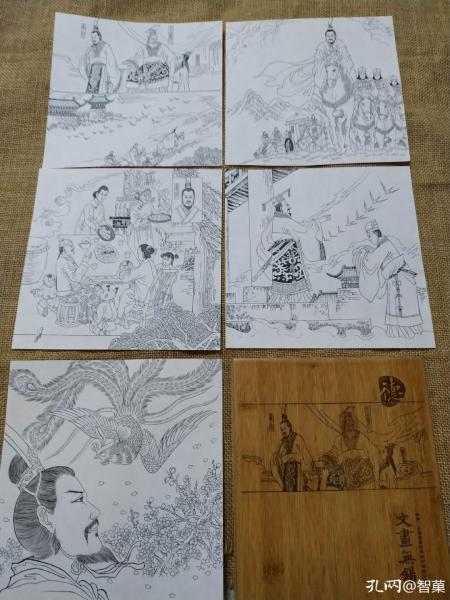

我喜欢选有插图的书读,倒也不是自己的文化水平太低,只是总感觉,读纯文字的书很累,有一望无际之感,眼睛受不了,读着读着脑子也不太好使了。哈。如有插图的话,文字读起来就有了画面感,再枯燥的文字也有′故事性′。就算是读粗枝大叶一点,也无妨,因为图片辅助了记忆。至少过段时间,也能回忆起章节内容或论点或那种意境。

回想,这个喜好,可能也跟儿时,大字不识几个,但我喜欢看连环画--那种街边的书摊,一分钱一本借着看的有关。现在再看连环画,只是感觉文字太少,都不出详情细节,不过瘾了,更喜欢读带插图的原著。

自己的′选书标准′,都是根据喜好来的,是随着时间的变化而变化的,某段时间里读书的目的不同,标准自然也就变化了。但我更喜欢读带插图的书。 ...展开全文

我在自有大仓库选书读,一般就两种情况最典型,一是找能立马解决问题的书,如带图片烧菜的书,或繁简字体对照的书等。二是闲时随意读的书,如电影杂志、林清玄散文、红楼梦等。也会读海量藏的老报纸上的文章内容,都是随手拿的,这个都算不上是读′书′。

说起来惭愧,藏书是很多,真正读完的书实在不多,有些三心二意,在这里谈自己的″选书标准″,着实让书友们笑话了。

我喜欢选有插图的书读,倒也不是自己的文化水平太低,只是总感觉,读纯文字的书很累,有一望无际之感,眼睛受不了,读着读着脑子也不太好使了。哈。如有插图的话,文字读起来就有了画面感,再枯燥的文字也有′故事性′。就算是读粗枝大叶一点,也无妨,因为图片辅助了记忆。至少过段时间,也能回忆起章节内容或论点或那种意境。

回想,这个喜好,可能也跟儿时,大字不识几个,但我喜欢看连环画--那种街边的书摊,一分钱一本借着看的有关。现在再看连环画,只是感觉文字太少,都不出详情细节,不过瘾了,更喜欢读带插图的原著。

自己的′选书标准′,都是根据喜好来的,是随着时间的变化而变化的,某段时间里读书的目的不同,标准自然也就变化了。但我更喜欢读带插图的书。 ...展开全文

欢迎留言探讨

欢迎留言探讨