#趣谈购书印章# 系列之四: 中国古代官印的历史及印章文化

在我国,印章文化历史悠久。可以说,自从有了文字以后,便有了印章。虽然它们并不可能同时出现,但两者出现的时间应该不会相隔太远。

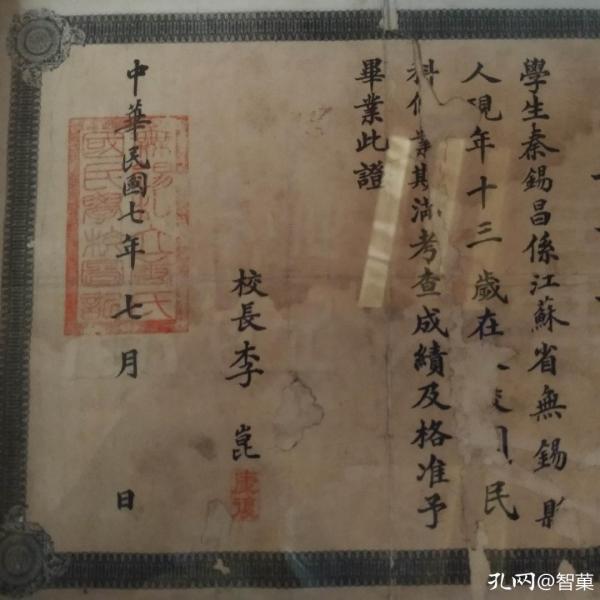

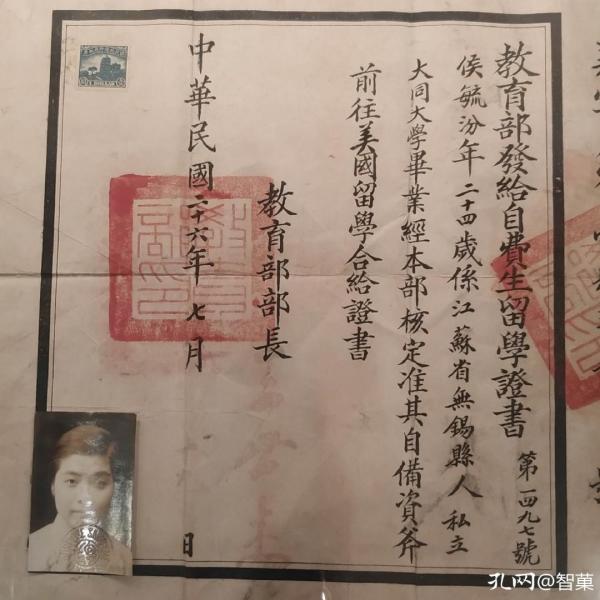

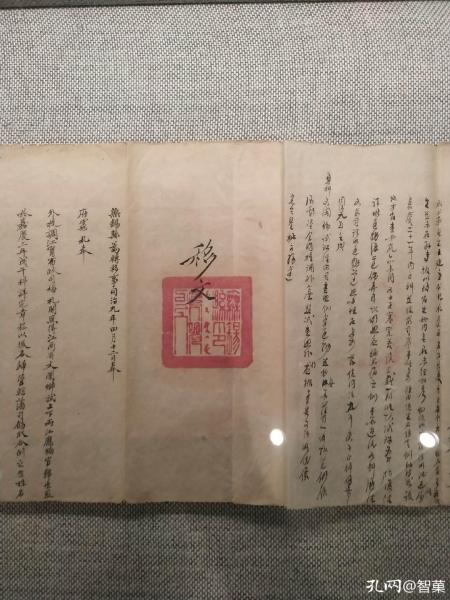

印章最初是作为一种政治权力的象征,只有官方才能使用。那个时候,朝廷任免官吏,地方官府发布公文,官府之间公文往来,都要加盖印章。随后,印章由官方逐步推广到民间,最先的时候是文人士大夫们把它作为一种身份凭证。

秦始皇统一中国后,为了更好地区分官方印章和私人印章,就规定皇帝专用的印章叫“玺”,一般官方和私人用的印章只能叫“印”。

到了汉代以后,又把将军们用的印单独分离出来,并把其称为“章”。从这时候起,人们就把官方和私人用的统称为“印”,武官们用的统称为“章”。“印章”一词就是这样来的。

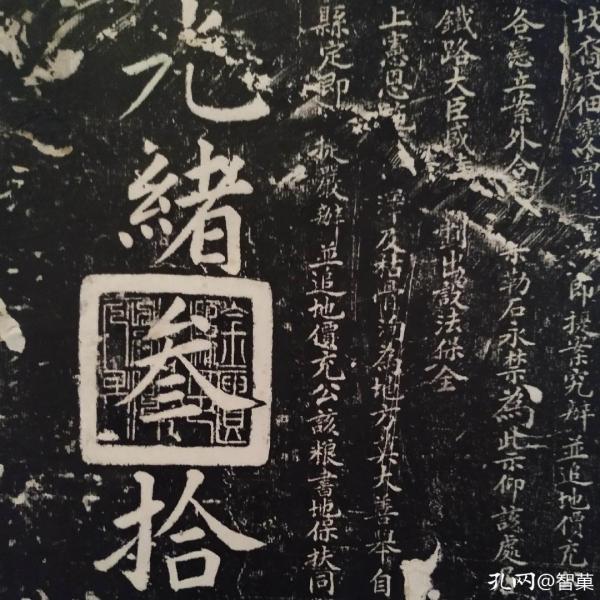

到了宋朝时,有人开始在自己收藏或创作的书画上加盖自己的印章,一方面是用来表明这是自己的作品,另一方面当然是用来证明这是属于自己的藏品。因为这类印章只用在书画上,所以人们就把这种印章称为“图章”。

印章最初的功能,和我们近代在使用的火漆印很相像。在纸张没有发明之前,只能把字写在竹简上。官府之间的公文往来,为了不泄密,就用绳子把竹简捆扎起来,同时在绳子打结的地方凿一个方形的槽,在槽内填入带有粘性的泥丸,最后把印章捺在泥丸上。待泥丸干燥后,成为坚硬的土块,叫做封泥。后来纸张和绢帛逐渐取代了竹简木片,印章开始印在绢帛和纸上了。

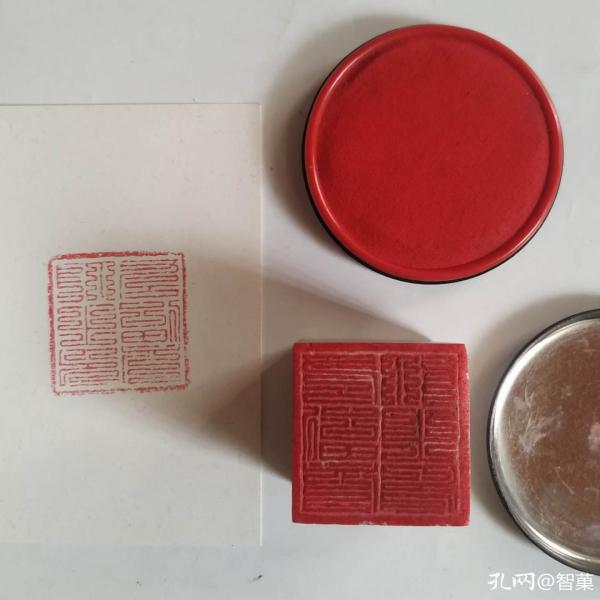

古代印章制作的主要方法,有雕琢、浇铸和陶土烧制三种。制作印章的材料有金、银、铜、铁、玉、石、骨、木、瓷、玻璃、水晶等。

印章上所使用的字体,也随着汉字的发展演变而不断变化,有篆书、隶书、楷书、宋书等。

印章的尺寸也是非常丰富的。战国时期的印章中有一厘米见方的,甚至有比黄豆粒还要小的。东晋的印章比较大,有一颗道教徒雕刻符咒的印章,在四寸见方的枣木上,刻了一百二十个字。南北朝时期出现了更大的木印,木印长一尺二寸,宽二寸五分,简直就是一块相当大的木板雕刻。

由于印章的大小和材质不同,所以它们的重量也不一样。战国的一种特殊的印章只有几克重,而故宫博物馆珍宝馆陈列的三方清代金印,每方却重四十多斤,二者之间差距巨大。

随着时代的高速发展,自2005年4月1日《电子签名法》正式实施,官方印章,出现了的全新形式——电子印章。它的出现,完全打破了人们对传统公章的认知。这里不展开讲了,如读者书友们有兴趣一听,我或在系列五中略谈。

(本篇非原创,由智菓搜集整理,作为科普小知识,供书友读者参阅。)

在我国,印章文化历史悠久。可以说,自从有了文字以后,便有了印章。虽然它们并不可能同时出现,但两者出现的时间应该不会相隔太远。

印章最初是作为一种政治权力的象征,只有官方才能使用。那个时候,朝廷任免官吏,地方官府发布公文,官府之间公文往来,都要加盖印章。随后,印章由官方逐步推广到民间,最先的时候是文人士大夫们把它作为一种身份凭证。

秦始皇统一中国后,为了更好地区分官方印章和私人印章,就规定皇帝专用的印章叫“玺”,一般官方和私人用的印章只能叫“印”。

到了汉代以后,又把将军们用的印单独分离出来,并把其称为“章”。从这时候起,人们就把官方和私人用的统称为“印”,武官们用的统称为“章”。“印章”一词就是这样来的。

到了宋朝时,有人开始在自己收藏或创作的书画上加盖自己的印章,一方面是用来表明这是自己的作品,另一方面当然是用来证明这是属于自己的藏品。因为这类印章只用在书画上,所以人们就把这种印章称为“图章”。

印章最初的功能,和我们近代在使用的火漆印很相像。在纸张没有发明之前,只能把字写在竹简上。官府之间的公文往来,为了不泄密,就用绳子把竹简捆扎起来,同时在绳子打结的地方凿一个方形的槽,在槽内填入带有粘性的泥丸,最后把印章捺在泥丸上。待泥丸干燥后,成为坚硬的土块,叫做封泥。后来纸张和绢帛逐渐取代了竹简木片,印章开始印在绢帛和纸上了。

古代印章制作的主要方法,有雕琢、浇铸和陶土烧制三种。制作印章的材料有金、银、铜、铁、玉、石、骨、木、瓷、玻璃、水晶等。

印章上所使用的字体,也随着汉字的发展演变而不断变化,有篆书、隶书、楷书、宋书等。

印章的尺寸也是非常丰富的。战国时期的印章中有一厘米见方的,甚至有比黄豆粒还要小的。东晋的印章比较大,有一颗道教徒雕刻符咒的印章,在四寸见方的枣木上,刻了一百二十个字。南北朝时期出现了更大的木印,木印长一尺二寸,宽二寸五分,简直就是一块相当大的木板雕刻。

由于印章的大小和材质不同,所以它们的重量也不一样。战国的一种特殊的印章只有几克重,而故宫博物馆珍宝馆陈列的三方清代金印,每方却重四十多斤,二者之间差距巨大。

随着时代的高速发展,自2005年4月1日《电子签名法》正式实施,官方印章,出现了的全新形式——电子印章。它的出现,完全打破了人们对传统公章的认知。这里不展开讲了,如读者书友们有兴趣一听,我或在系列五中略谈。

(本篇非原创,由智菓搜集整理,作为科普小知识,供书友读者参阅。)