《邂逅凤山泉儿头石牌楼》(上)

春天总是在不经意的时候,就给我们带来了惊喜。农历二月十五是传统岁时文化中一个颇具诗意的日子。这一天,正值仲春时节,草木萌发、百花初绽。得闲,有空,一定要好好去户外放松一下。平时骑行总是想走远,最近的地方却很少来驻足。“凤山春色”历来是太谷十景之首。春天来了就去城南凤山好好看看吧。

凤山又名凤凰山,一说岭势似凤;一说曾有凤鸣于上故名。山在太谷侯城乡东山底村南,是离城最近的山,历来为太谷民众游憩之处。原来山顶有福缘寺空王佛殿,相传建于唐代。院中有八角形五级的佛塔三座,可惜寺庙与中间一塔(2008年已复建)毁于日军炮火。山顶凤凰池尚存,凤山之半山腰为龙泉寺,俗称“泉儿头”,离龙泉寺东二里便是酎泉寺,俗称“神头”。

据老年人回忆,当年逛凤山的情景:阴历三月十六日赶庙会,一早出了太谷城东门,过侯城村就看到了一股清泉,山麓下古林参天处就是酎泉。人头躜动,熙熙攘攘,甚是热闹。逛了草木华滋的神道宫,喝了茶,消消停停的沿山麓走上二里路,出东山底村沿着沟又是一沟细流绕着一连串小庙,这就把你引入了龙泉寺口的石牌楼足下。过了牌坊,满目是坡上的大树纤草,伴着两耳的水声鸟语。缓缓的山径,带着你去访还未见面的龙泉寺,路不长,可寺藏得深。走着,走着,稍仰头就看见凤山顶上红墙里的梵宇、佛塔,慢慢的再走上几分钟,迎着你来的是水阁凉亭,高耸的戏台和对面水母洞上的“转角亭”(亭和廊呈曲尺形),过了戏台,正对着山坳才算看到了慕名而来的龙泉寺。进到龙泉寺的大院落中,赏了牡丹,看了翠竹(竹在山西中部是十分难得见到的珍品)。吃了过午的素斋,就可以真正的爬凤山了。山在一片树丛中映成了绿色。县志上说的”“每当春雨初霁,青苍幽靓,望若画图”,真有这种味儿。一路上,吟着清人的“春日凤山道中”诗:“花溪明媚柳溪斜,彳行山中景更嘉,万顷松云遮鸟道,四周岚翠绕人家。水穿岩脚泉能语,苔长峰腰石作花,长啸一声千壑应,林西惊起半天霞”。登上了山颠,参拜了空王佛殿,看了三座佛塔和凤凰池,再远眺夕阳时西下时太谷城中的市庭,白塔和足下的阡陌,村庄。乘着余兴,在这华灯初上时,尽了一日游。

如今,再去凤山,早已改变了往日路径。人们每逢假日游山,都是到新修的凤凰山森林公园广场(原来的马鸣峪谷口)放怀心情,亦或是旁边的酎泉寺祈福平安。原来的凤山龙泉寺,由于道教的入驻改为龙泉宫,成为太谷道教协会的重要宗教场所,几近荒废的寺庙在严道长的住持下,正慢慢的修复,如今已初巨规模。期待如民国县志记“今日之寺之兴,其殆吾邑将复机乎……”

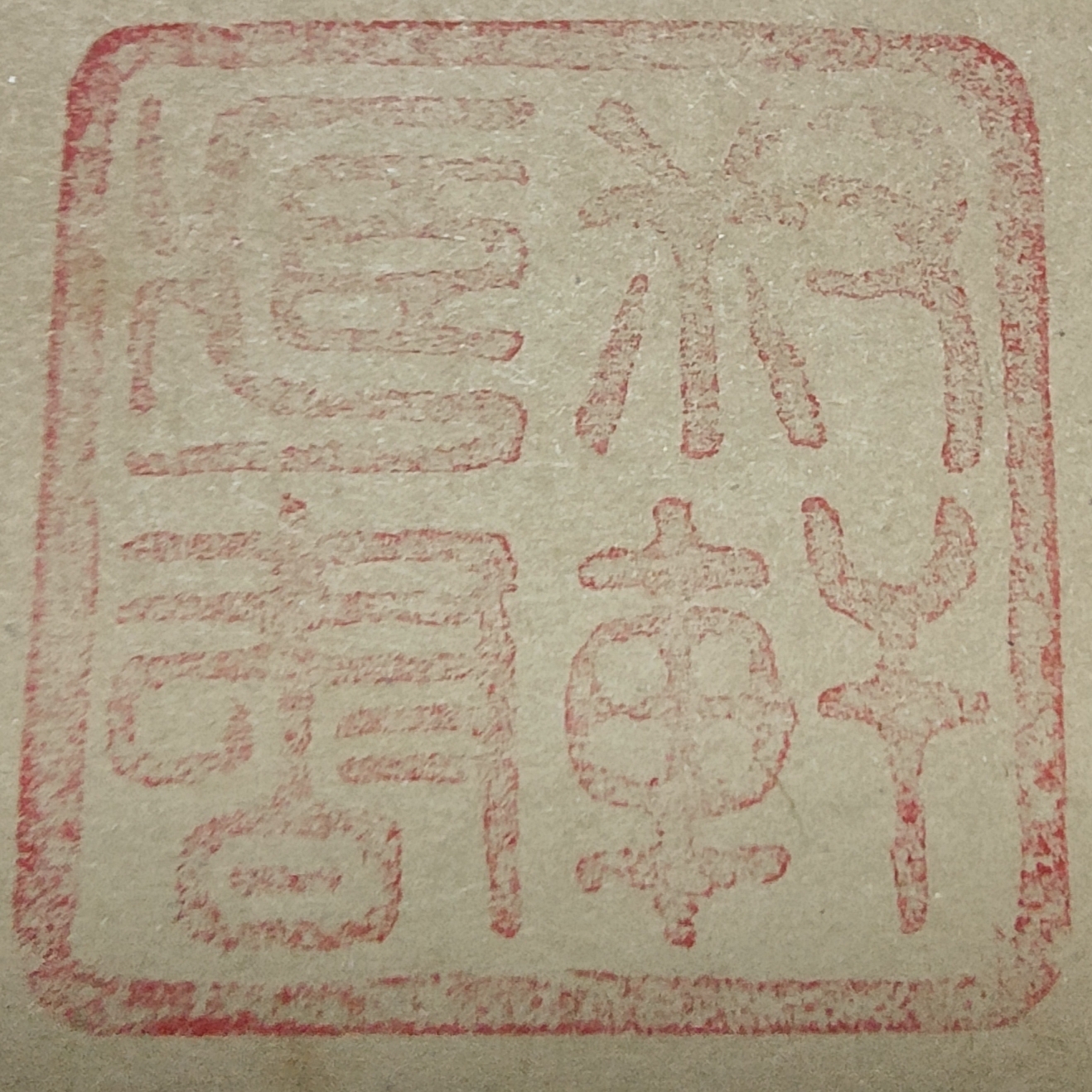

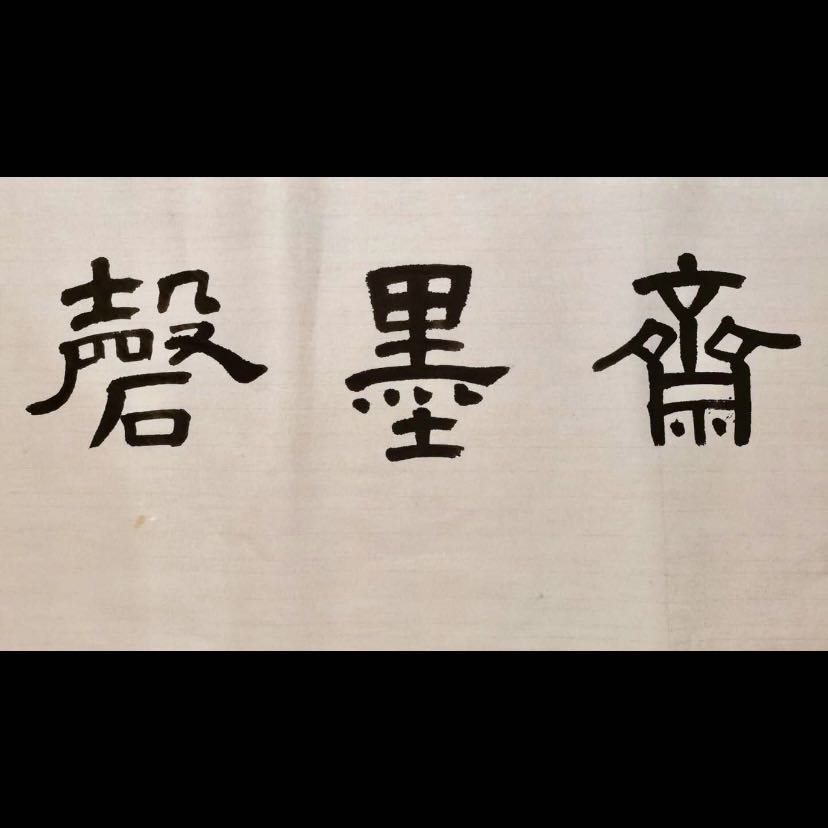

在龙泉宫山门外,现在还有一座残缺的石牌楼。它就是太谷现存三座石牌坊之一,龙泉寺石牌楼。这是一座宽七米高五米的三间“冲天”石牌楼。匾为著名书法家赵铁山书写,额坊上刻游龙,花板为透雕的琴棋书画。四根方形的石柱高耸屹立,梯形的夹柱石上,是群狮戏珠的圆雕,俯仰相望,左右呼应,昂首挺胸,张牙舞爪。十二对小精灵,形态各异,造型逼真。坊额、柱廊皆为回字或菱形的勾连图案,镂刻而成。额顶上凸起处,刻着“龙泉寺”三个大字,赫然醒目。

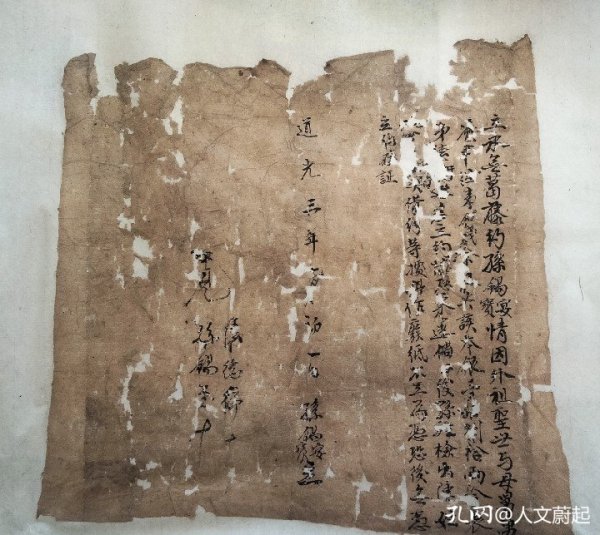

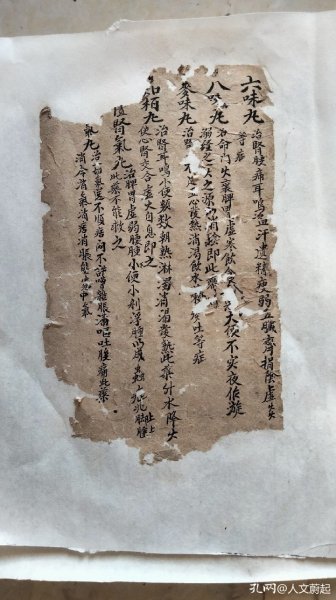

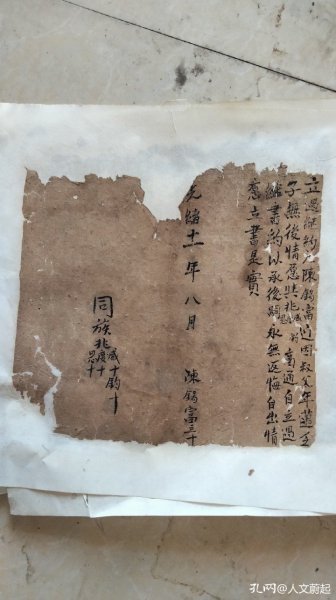

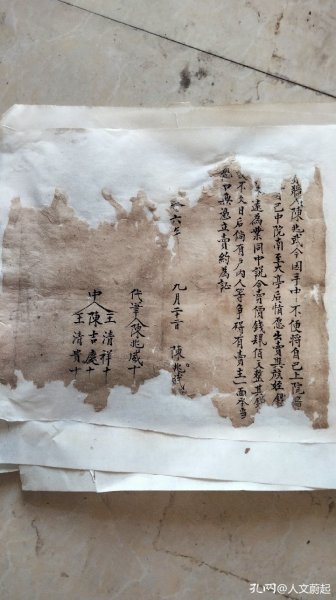

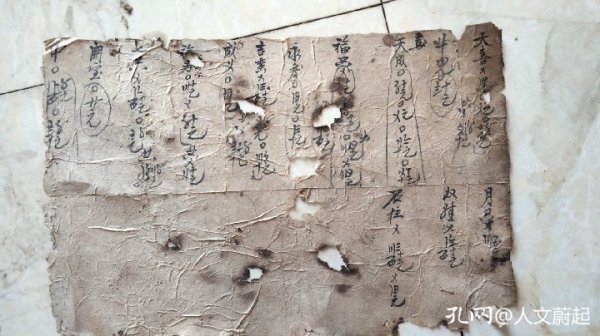

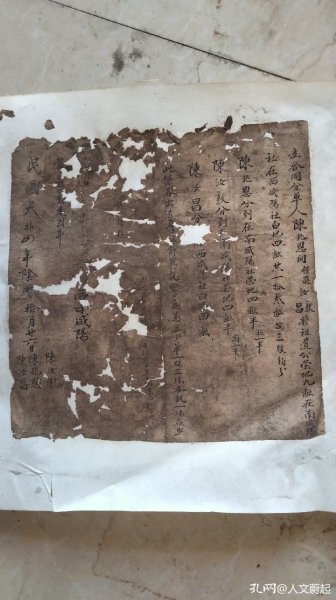

不知什么原因,对于此石牌楼的建造年代,各种出版物都无记载。不巧有偶,早些年曾收藏了一本赵铁山先生书法拓本册页,此拓本收录了此石牌楼匾额内容。中间石匾分别是“游于是乎始”、“以白云为藩篱”。南石匾为“广如奥如”、“迩延野绿”。郭齐文老师《书法家赵铁山》一书中还录有北石匾“息焉游焉”、”远混天碧”。但郭老师把它们定为无年考。然而拓本册页里可以看到在“以白云为藩篱”的石匾下有明确的落款“建于甲子秋中,省斋书”。具此可以确定此石牌楼建于民国甲子十三年,也就是1924年秋。距今有一百年了。这些石匾内容多取之唐宋八大家之一柳宗元的诗词散文。

“游于是乎始”这句话出自唐代柳宗元的《始得西山宴游记》,原文为:“然后知吾向之未始游,游于是乎始。”意思是“这以后我才知道以前的游览不能算做游览,真正的游览从这一次才开始”。从石匾看以看出,凤山春色历来就是古今文人墨客首选游览抒怀之地。

“迩延野绿”出自唐代柳宗元的散文《永州韦使君新堂记》“外之连山高原,林麓之崖,间厕隐显。迩延野绿,远混天碧,咸会于谯门之内。”这段文字形象地描绘了近处的野草和远处的绿色山野在谯门之内交汇的景象,强调了顺应自然和合理治理的重要性。此匾用在这里,一说明了此牌楼的实用功能为进寺山门牌楼,二也区分了山内与山外的景色不同。

“广如奥如”出自唐柳宗元《永州龙兴寺东丘记》“游之适,大率有二,旷如也,奥如也,如斯而已”的意思为:游玩适意的去处,大概有两种境界:开阔的地方和深幽的地方,仅此而已。 ...展开全文