#扯扯闲篇# 历史有趣#今天我们继续来聊有意思的历史话题,今天我们要聊的是:一个穿越的改革家——王莽。

对于王莽,很多朋友都并不陌生,无论是历史书中还是很多文学作品中,提到王莽,首先给他贴上的第一张标签就是“篡位者”,有了这张标签,很多人首先就对他产生了厌恶感,而忽略了他不为人们所熟知的另外一面。

王莽生于西汉初元四年(公元前45年),出身显赫,父亲是新显王王曼,姑姑是孝元皇后王政君。他虽然出身望族但是命运坎坷,年少的时候父亲和兄长就去世了,他跟随叔父们一起生活。王氏家族中的人多为将军、列侯,生活侈靡,声色犬马。唯独王莽独守清净,生活简朴,为人谦恭;而且勤劳好学,他服侍母亲及寡嫂,抚育兄长遗子,行为检点,作风严谨。王莽24岁开始入朝做官,借助家族的力量,在38岁的时候,便接替叔父王根,担任了大司马,成为掌握朝政的权臣。王莽执政后 招聘贤良,所受赏赐和邑钱都用来款待名士,生活反倒更加俭约。有一次,百官公卿来探望他的母亲,见到王莽的夫人穿着十分简陋,还以为是他家的奴仆。

公元9年,五十四岁的王莽利用自己的权力,通过禅让的方式登上皇位,改国号为“新”,在随后的一段时间里,对国家制度进行了大刀阔斧的改革,其中比较著名有以下几点:1.将土地收归国有,按照人口进行相应的分配,使无田的人能够有田地耕种。2.对盐、铁、酒、铸币、山川河泽的开发等实施政府专营。3、禁止奴仆的买卖。可以说是一位很有前瞻性的改革家,但是由于当时的历史条件限制,很多的改革政策听上去很美,但是不具备具体实施的条件,所以大变革导致了大动荡。难以卫生的农民和原来既得利益的地主集团,这两个原本对立的集团,却联手反抗王莽的统治,加上不期而至的自然灾害。“新”王朝在苦苦支撑了十四年后灭亡了,王莽本人也死于战乱中。

王莽这个人在中国几千年的历史上是一个比较奇特的存在,他的很多想法太超前,简直让人怀疑他是穿越到那个时代的时空旅客;而且他的身上集合了太多的矛盾,是一个人们无法理解的矛盾体,具体体现在以下几个方面:

第一、他对权力有着很强的欲望,却并未将获得权力作为终极目标。首先从他篡夺汉朝的皇位,自己建立“新”朝来看,他对权力的欲望还是很强烈的,想当皇帝。但是他当上皇帝之后,没有和实力强大的地主阶级寻求合作,来稳固自己的帝国,寻求长远的统治。而是掌握的无上的权力之后,马上开始大刀阔斧的改革,而且到了丝毫不计后果的地步,让人不得不怀疑,他获取了权力的目标,就是为了更好的去改革这个国家,去建立国家理想的新秩序。

第二、他作为封建统治阶级的代表——皇帝,却开始有意识的关心弱势群体的疾苦。对于封建帝王,我们最熟悉的几句话就是“普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”、“君要臣死,臣不得不死”等等,体现出皇帝高高在上,视一切如自己的个人财产的霸道劲头。王莽也做了皇帝,但是他当上皇帝之后首先所作的改革,就是如何让底层的民众获益。首先就是让每个无地的家庭可以根据人口分到地;其次,要做买卖没有资金、家里婚丧嫁娶没钱等等,都可以向政府无息贷款。作为一个封建皇帝,能关心底层民众至此,这听上去简直不可思议。

第三、作为一个激进的改革者和王朝的篡位者,王莽却有着一颗极端“复古”的心。王莽称帝后所作的土地改革,效仿的就是周朝的井田制;此外,刑罚、礼仪、田宅车服等仪式,无不力求恢复到西周时代的模样;甚至将中央的地方的官名和设置都对照《周礼》进行了调整。一个外表激进的愤青皇帝,却怀揣着一颗复古的心,是不是让人感觉很不可思议呢。

历史就是这样无法假设和想象,王莽死于战乱时的年龄是68岁,这在人们平均寿命较短的古代来说,绝对是长寿了,如果不是战乱的降临可能还会是个历史上最长寿的君主之一,我们设想一下:如果他的改革不是如此剧烈,在社会可以承受的情况下缓慢施行;如果自然灾害没有突然降临,使原本生活窘迫的农民没有在忍无可忍之下起兵反抗朝廷的统治。那经过了大规模的改革之后,“新”朝的百姓安居乐业,或许可以成为可以载入史册的一个繁荣的朝代,而王莽则可能成为一位文治武功卓越,又敢于改革,功业不亚于秦皇汉武、唐宗宋祖,又极其长寿有一位伟大君主,是不是也有可能呢。

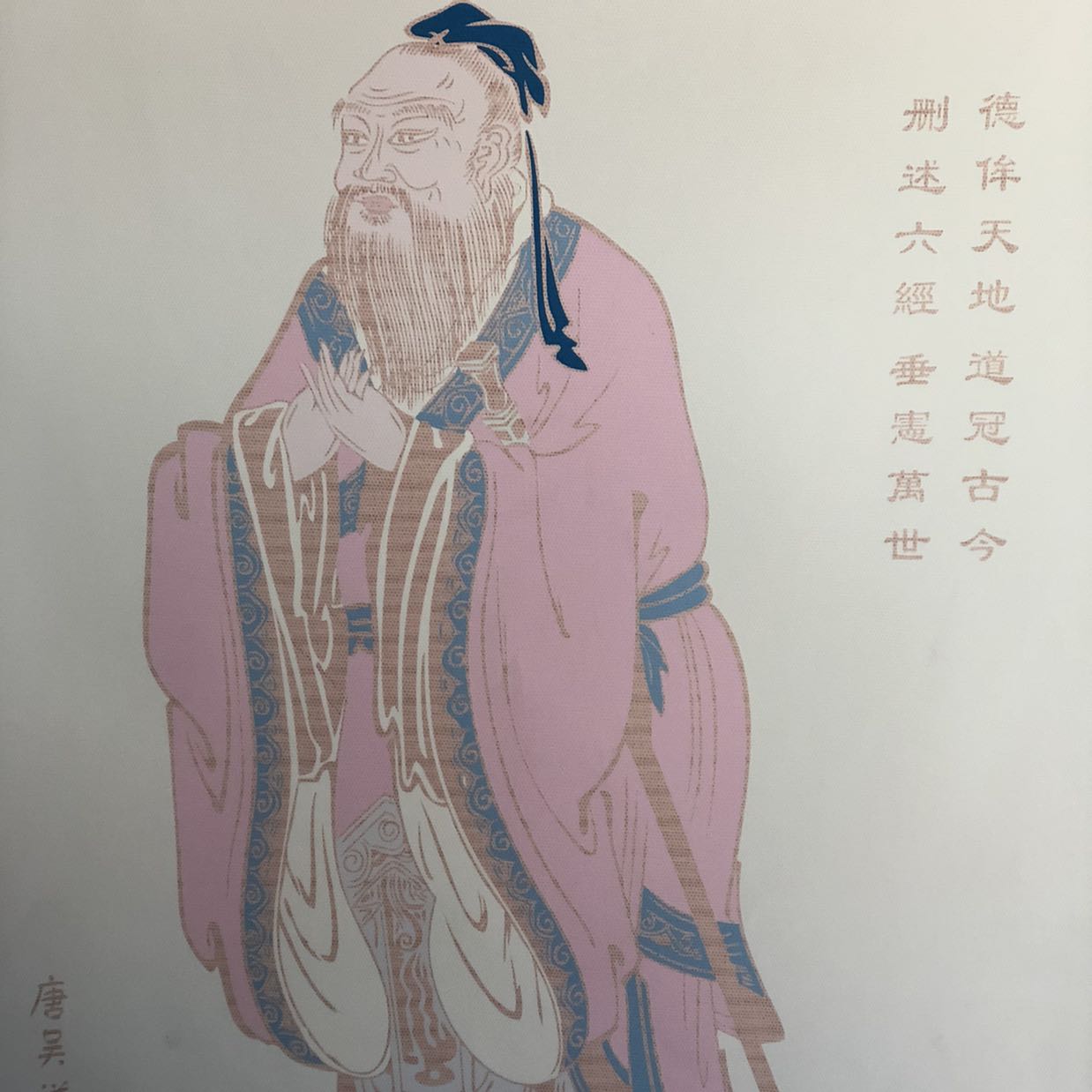

(图一、王莽像 图二、王莽时期铸造的钱币) ...展开全文

对于王莽,很多朋友都并不陌生,无论是历史书中还是很多文学作品中,提到王莽,首先给他贴上的第一张标签就是“篡位者”,有了这张标签,很多人首先就对他产生了厌恶感,而忽略了他不为人们所熟知的另外一面。

王莽生于西汉初元四年(公元前45年),出身显赫,父亲是新显王王曼,姑姑是孝元皇后王政君。他虽然出身望族但是命运坎坷,年少的时候父亲和兄长就去世了,他跟随叔父们一起生活。王氏家族中的人多为将军、列侯,生活侈靡,声色犬马。唯独王莽独守清净,生活简朴,为人谦恭;而且勤劳好学,他服侍母亲及寡嫂,抚育兄长遗子,行为检点,作风严谨。王莽24岁开始入朝做官,借助家族的力量,在38岁的时候,便接替叔父王根,担任了大司马,成为掌握朝政的权臣。王莽执政后 招聘贤良,所受赏赐和邑钱都用来款待名士,生活反倒更加俭约。有一次,百官公卿来探望他的母亲,见到王莽的夫人穿着十分简陋,还以为是他家的奴仆。

公元9年,五十四岁的王莽利用自己的权力,通过禅让的方式登上皇位,改国号为“新”,在随后的一段时间里,对国家制度进行了大刀阔斧的改革,其中比较著名有以下几点:1.将土地收归国有,按照人口进行相应的分配,使无田的人能够有田地耕种。2.对盐、铁、酒、铸币、山川河泽的开发等实施政府专营。3、禁止奴仆的买卖。可以说是一位很有前瞻性的改革家,但是由于当时的历史条件限制,很多的改革政策听上去很美,但是不具备具体实施的条件,所以大变革导致了大动荡。难以卫生的农民和原来既得利益的地主集团,这两个原本对立的集团,却联手反抗王莽的统治,加上不期而至的自然灾害。“新”王朝在苦苦支撑了十四年后灭亡了,王莽本人也死于战乱中。

王莽这个人在中国几千年的历史上是一个比较奇特的存在,他的很多想法太超前,简直让人怀疑他是穿越到那个时代的时空旅客;而且他的身上集合了太多的矛盾,是一个人们无法理解的矛盾体,具体体现在以下几个方面:

第一、他对权力有着很强的欲望,却并未将获得权力作为终极目标。首先从他篡夺汉朝的皇位,自己建立“新”朝来看,他对权力的欲望还是很强烈的,想当皇帝。但是他当上皇帝之后,没有和实力强大的地主阶级寻求合作,来稳固自己的帝国,寻求长远的统治。而是掌握的无上的权力之后,马上开始大刀阔斧的改革,而且到了丝毫不计后果的地步,让人不得不怀疑,他获取了权力的目标,就是为了更好的去改革这个国家,去建立国家理想的新秩序。

第二、他作为封建统治阶级的代表——皇帝,却开始有意识的关心弱势群体的疾苦。对于封建帝王,我们最熟悉的几句话就是“普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”、“君要臣死,臣不得不死”等等,体现出皇帝高高在上,视一切如自己的个人财产的霸道劲头。王莽也做了皇帝,但是他当上皇帝之后首先所作的改革,就是如何让底层的民众获益。首先就是让每个无地的家庭可以根据人口分到地;其次,要做买卖没有资金、家里婚丧嫁娶没钱等等,都可以向政府无息贷款。作为一个封建皇帝,能关心底层民众至此,这听上去简直不可思议。

第三、作为一个激进的改革者和王朝的篡位者,王莽却有着一颗极端“复古”的心。王莽称帝后所作的土地改革,效仿的就是周朝的井田制;此外,刑罚、礼仪、田宅车服等仪式,无不力求恢复到西周时代的模样;甚至将中央的地方的官名和设置都对照《周礼》进行了调整。一个外表激进的愤青皇帝,却怀揣着一颗复古的心,是不是让人感觉很不可思议呢。

历史就是这样无法假设和想象,王莽死于战乱时的年龄是68岁,这在人们平均寿命较短的古代来说,绝对是长寿了,如果不是战乱的降临可能还会是个历史上最长寿的君主之一,我们设想一下:如果他的改革不是如此剧烈,在社会可以承受的情况下缓慢施行;如果自然灾害没有突然降临,使原本生活窘迫的农民没有在忍无可忍之下起兵反抗朝廷的统治。那经过了大规模的改革之后,“新”朝的百姓安居乐业,或许可以成为可以载入史册的一个繁荣的朝代,而王莽则可能成为一位文治武功卓越,又敢于改革,功业不亚于秦皇汉武、唐宗宋祖,又极其长寿有一位伟大君主,是不是也有可能呢。

(图一、王莽像 图二、王莽时期铸造的钱币) ...展开全文