30年前的年味,再也回不来了,独属于80年代的年味

如今,过年的氛围越来越淡,曾经的那份热切期盼和激动心情,再难以寻觅。道路两旁,虽然红灯笼还在,可热闹与喧嚣已不再,人们忙碌于工作和学习,过年变得简单而平淡,少了那份浓浓的亲情与真诚的欢笑。

80 年代的过年,有着截然不同的光景。那时,一进腊月,整个世界仿佛都被注入了一股特殊的活力,空气中弥漫着浓浓的年味儿,人们的脸上洋溢着抑制不住的喜悦,满心都是对新年的期待。

腊八节,是过年的前奏。俗语说 “过了腊八就是年”,腊八粥的香气便是新年的第一缕芬芳。在那个物资不算充裕的年代,腊八粥里的每一种食材,如红枣、花生、栗子等,都是珍贵的宝藏。一家人围坐在一起,喝着热气腾腾的腊八粥,欢声笑语在屋内回荡,年的序幕就此缓缓拉开。

腊八过后,大集便成了人们最向往的地方。大集上,人山人海,叫卖声、讨价还价声此起彼伏,热闹非凡。摊位一个挨着一个,从街头排到街尾,一眼望不到尽头。各种肉类、水果、干果、日用品琳琅满目,让人目不暇接。大人们忙着挑选年货,手中的丝袋渐渐装满;孩子们则被鞭炮摊吸引,缠着大人哭闹着要买,那对鞭炮的喜爱甚至超过了各种美食。大家在这热闹的集市中穿梭,尽管冬日寒风刺骨,可每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。

在物资匮乏的 80 年代,平日里人们省吃俭用,只有过年才舍得买些平日里难得一见的 “好东西”。所以,从腊八开始,大家就掰着手指头盼着过年,准备年货的过程,便是对新年最美好的期待。

忙年:全家齐上阵的温馨

在 80 年代,过年的准备工作是一场温馨而隆重的仪式,全家老小齐上阵,每一个环节都饱含着对新年的期待和对美好生活的向往。

做新衣是过年必不可少的环节。在那个物资匮乏的年代,平日里人们穿的衣服大多是缝缝补补又一年,只有过年才有机会穿上新衣裳。妈妈们早早地就去供销社扯回几尺布,请来村里手艺精湛的裁缝。裁缝师傅带着他的宝贝工具箱,里面装满了各种尺寸的剪刀、尺子和五颜六色的线。他熟练地给孩子们量尺寸,一边量一边念叨着尺寸数字,孩子们则满心欢喜,眼睛紧紧盯着师傅手中的布料,想象着自己穿上新衣的样子。新衣服做好后,孩子们迫不及待地穿上,在镜子前转来转去,脸上洋溢着幸福和自豪的笑容。

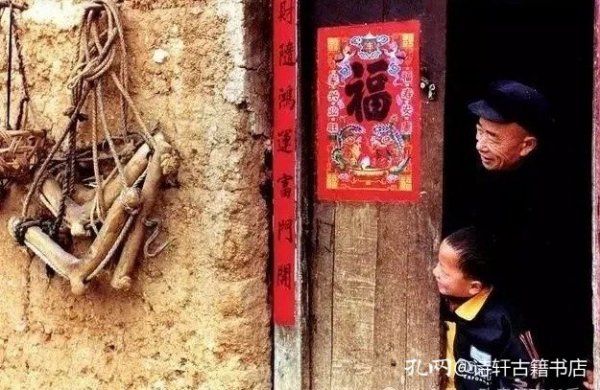

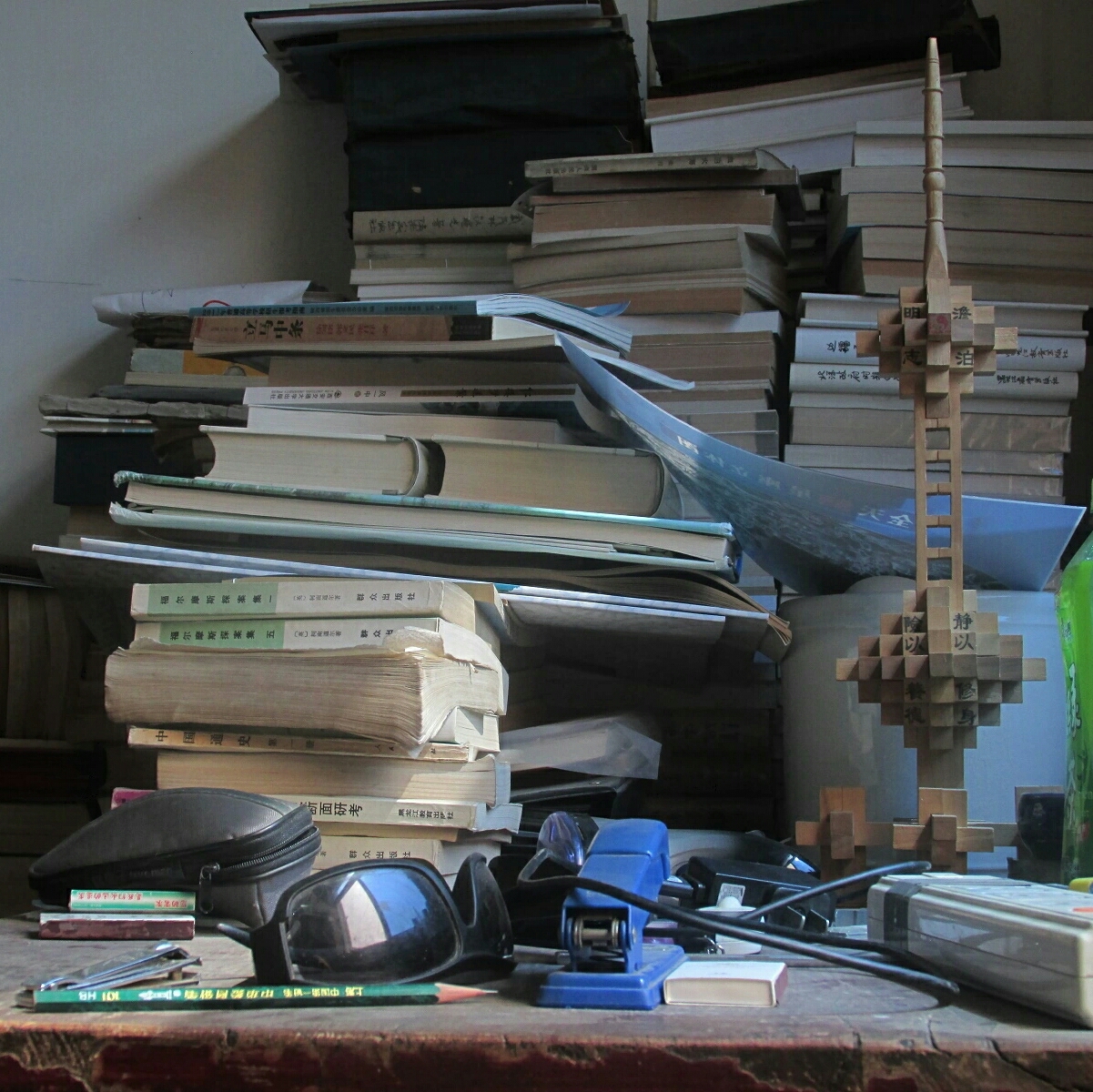

写春联也是过年的一大重要活动。在农村,村里识字又写得一手好字的人,就成了大家眼中的 “红人”。每到过年,他们家门口总是排起长队,大家拿着裁好的红纸,满脸期待地等着写春联。写春联的人,往往会根据不同人家的情况,创作不同内容的春联。比如,家里有学生的,就会写 “书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”;家里做生意的,就会写 “生意兴隆通四海,财源广进达三江”。写春联时,墨香四溢,孩子们在一旁帮忙递纸、研墨,看着毛笔在红纸上写下一个个苍劲有力的大字,心中充满了对传统文化的敬畏和对新年的美好憧憬。

备年货也是一场热闹的 “大采购”。大人们带着孩子们去集市,集市上人头攒动,热闹非凡。各种年货琳琅满目,让人眼花缭乱。大人们会买上猪肉、鱼肉、鸡肉等各种肉类,还有花生、瓜子、糖果等各种零食。孩子们则被那些五颜六色的小玩意儿吸引,如拨浪鼓、风车、小鞭炮等。大人们看着孩子们渴望的眼神,往往会心软,满足他们的小愿望。买完年货回家,一家人围坐在一起,把各种年货分类整理,准备迎接新年的到来。

盼年、忙年,终于盼到了过年,那是 80 年代最盛大、最欢乐的时刻。

除夕那天,整个村子都沉浸在一片忙碌与喜悦之中。一大早,爸爸就带着孩子们去放鞭炮。那时候的鞭炮,虽然没有现在的种类繁多、花样百出,但每一声炸响都充满了力量和喜悦。孩子们捂着耳朵,眼睛却紧紧盯着鞭炮,看着那一串串火花在眼前绽放,兴奋地又蹦又跳。

厨房里,妈妈和奶奶正在忙着准备年夜饭。大锅里煮着的红烧肉,香气四溢,让人垂涎欲滴。还有那炸得金黄酥脆的丸子、香喷喷的红烧鱼,每一道菜都是妈妈和奶奶的拿手好戏。一家人围坐在一起,一边帮忙,一边聊天,欢声笑语回荡在屋子里。

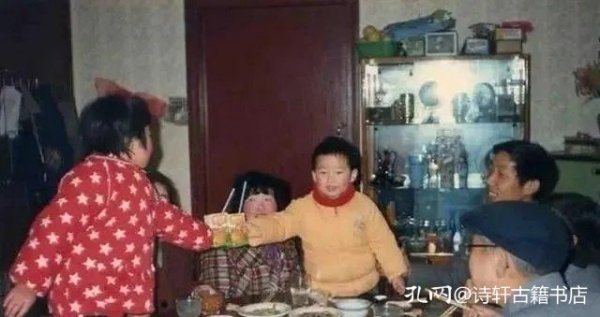

年夜饭是一年中最丰盛的一顿饭,也是一家人团聚的时刻。餐桌上摆满了各种美味佳肴,大家举杯欢庆,互相祝福。孩子们吃得津津有味,大人们则回忆着过去一年的点点滴滴,分享着生活的喜悦和烦恼。那温馨的氛围,让人感受到了家的温暖和幸福。

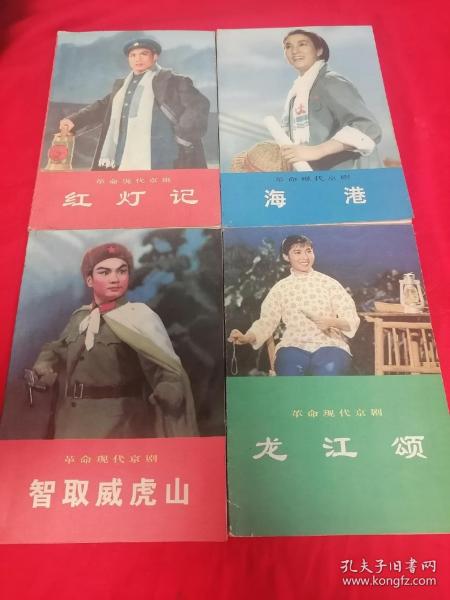

吃完年夜饭,一家人就开始守岁。那时候没有手机、电脑,娱乐活动也相对较少,但守岁的时光却充满了乐趣。一家人围坐在火炉旁,嗑着瓜子,吃着糖果,看着黑白电视机里播放的春节联欢晚会。赵本山、陈佩斯、牛群等人演的小品,逗得大家哈哈大笑,精彩的歌舞节目也让大家陶醉其中。零点钟声敲响,新的一年正式到来。外面的鞭炮声震耳欲聋,烟花在夜空中绽放出五彩斑斓的光芒,整个世界都被照亮了。孩子们迫不及待地跑出门外,加入到放鞭炮的队伍中,尽情享受着这欢乐的时刻。 ...展开全文

如今,过年的氛围越来越淡,曾经的那份热切期盼和激动心情,再难以寻觅。道路两旁,虽然红灯笼还在,可热闹与喧嚣已不再,人们忙碌于工作和学习,过年变得简单而平淡,少了那份浓浓的亲情与真诚的欢笑。

80 年代的过年,有着截然不同的光景。那时,一进腊月,整个世界仿佛都被注入了一股特殊的活力,空气中弥漫着浓浓的年味儿,人们的脸上洋溢着抑制不住的喜悦,满心都是对新年的期待。

腊八节,是过年的前奏。俗语说 “过了腊八就是年”,腊八粥的香气便是新年的第一缕芬芳。在那个物资不算充裕的年代,腊八粥里的每一种食材,如红枣、花生、栗子等,都是珍贵的宝藏。一家人围坐在一起,喝着热气腾腾的腊八粥,欢声笑语在屋内回荡,年的序幕就此缓缓拉开。

腊八过后,大集便成了人们最向往的地方。大集上,人山人海,叫卖声、讨价还价声此起彼伏,热闹非凡。摊位一个挨着一个,从街头排到街尾,一眼望不到尽头。各种肉类、水果、干果、日用品琳琅满目,让人目不暇接。大人们忙着挑选年货,手中的丝袋渐渐装满;孩子们则被鞭炮摊吸引,缠着大人哭闹着要买,那对鞭炮的喜爱甚至超过了各种美食。大家在这热闹的集市中穿梭,尽管冬日寒风刺骨,可每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。

在物资匮乏的 80 年代,平日里人们省吃俭用,只有过年才舍得买些平日里难得一见的 “好东西”。所以,从腊八开始,大家就掰着手指头盼着过年,准备年货的过程,便是对新年最美好的期待。

忙年:全家齐上阵的温馨

在 80 年代,过年的准备工作是一场温馨而隆重的仪式,全家老小齐上阵,每一个环节都饱含着对新年的期待和对美好生活的向往。

做新衣是过年必不可少的环节。在那个物资匮乏的年代,平日里人们穿的衣服大多是缝缝补补又一年,只有过年才有机会穿上新衣裳。妈妈们早早地就去供销社扯回几尺布,请来村里手艺精湛的裁缝。裁缝师傅带着他的宝贝工具箱,里面装满了各种尺寸的剪刀、尺子和五颜六色的线。他熟练地给孩子们量尺寸,一边量一边念叨着尺寸数字,孩子们则满心欢喜,眼睛紧紧盯着师傅手中的布料,想象着自己穿上新衣的样子。新衣服做好后,孩子们迫不及待地穿上,在镜子前转来转去,脸上洋溢着幸福和自豪的笑容。

写春联也是过年的一大重要活动。在农村,村里识字又写得一手好字的人,就成了大家眼中的 “红人”。每到过年,他们家门口总是排起长队,大家拿着裁好的红纸,满脸期待地等着写春联。写春联的人,往往会根据不同人家的情况,创作不同内容的春联。比如,家里有学生的,就会写 “书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”;家里做生意的,就会写 “生意兴隆通四海,财源广进达三江”。写春联时,墨香四溢,孩子们在一旁帮忙递纸、研墨,看着毛笔在红纸上写下一个个苍劲有力的大字,心中充满了对传统文化的敬畏和对新年的美好憧憬。

备年货也是一场热闹的 “大采购”。大人们带着孩子们去集市,集市上人头攒动,热闹非凡。各种年货琳琅满目,让人眼花缭乱。大人们会买上猪肉、鱼肉、鸡肉等各种肉类,还有花生、瓜子、糖果等各种零食。孩子们则被那些五颜六色的小玩意儿吸引,如拨浪鼓、风车、小鞭炮等。大人们看着孩子们渴望的眼神,往往会心软,满足他们的小愿望。买完年货回家,一家人围坐在一起,把各种年货分类整理,准备迎接新年的到来。

盼年、忙年,终于盼到了过年,那是 80 年代最盛大、最欢乐的时刻。

除夕那天,整个村子都沉浸在一片忙碌与喜悦之中。一大早,爸爸就带着孩子们去放鞭炮。那时候的鞭炮,虽然没有现在的种类繁多、花样百出,但每一声炸响都充满了力量和喜悦。孩子们捂着耳朵,眼睛却紧紧盯着鞭炮,看着那一串串火花在眼前绽放,兴奋地又蹦又跳。

厨房里,妈妈和奶奶正在忙着准备年夜饭。大锅里煮着的红烧肉,香气四溢,让人垂涎欲滴。还有那炸得金黄酥脆的丸子、香喷喷的红烧鱼,每一道菜都是妈妈和奶奶的拿手好戏。一家人围坐在一起,一边帮忙,一边聊天,欢声笑语回荡在屋子里。

年夜饭是一年中最丰盛的一顿饭,也是一家人团聚的时刻。餐桌上摆满了各种美味佳肴,大家举杯欢庆,互相祝福。孩子们吃得津津有味,大人们则回忆着过去一年的点点滴滴,分享着生活的喜悦和烦恼。那温馨的氛围,让人感受到了家的温暖和幸福。

吃完年夜饭,一家人就开始守岁。那时候没有手机、电脑,娱乐活动也相对较少,但守岁的时光却充满了乐趣。一家人围坐在火炉旁,嗑着瓜子,吃着糖果,看着黑白电视机里播放的春节联欢晚会。赵本山、陈佩斯、牛群等人演的小品,逗得大家哈哈大笑,精彩的歌舞节目也让大家陶醉其中。零点钟声敲响,新的一年正式到来。外面的鞭炮声震耳欲聋,烟花在夜空中绽放出五彩斑斓的光芒,整个世界都被照亮了。孩子们迫不及待地跑出门外,加入到放鞭炮的队伍中,尽情享受着这欢乐的时刻。 ...展开全文