![]()

#访古记# 游访马家浜文化的罗家角遗址和谭家湾遗址,相隔十几公里,均为国家重点文保。如果没有配套一个展示馆,其实遗址能看的往往不多,都回填了,只有一块文保碑。更有甚者附近都是高楼,用钢筋水泥将你思古的幽情也无情打断。但放在历史的空间里去想也释然了,这些遗迹在当年不也就是日常场景,这些柱础如果能复原,不就是当年的钢筋水泥。

环太湖流域在新石器时代从马家浜、崧泽、良渚、马桥,已经达到相当的文明程度,半坡以半地穴房屋为主的时候,这边已有了杆栏建筑,甚至有了榫卯。不知何故文明没有传承下来,满天星斗亮在了中原。泰伯奔吴时,太湖相对中原而言是蛮荒落后之地,断发纹身。

#淘书小记# 中华书局出版过很多种《世说新语》,其中书名为《世说新语校笺》的就有3个版本,书友选择起来往往会无所适从,以出版时间为序,整理了一下:

1、徐震堮先生校笺,1984年初版,多次重印,近年仍在重印,为上下两册。徐先生浙江嘉善人,曾从吴梅习诗、词、曲之学,除古典诗词,还学世界语,创作世界语诗歌,长期任教于华东师范大学,曾任华东师范大学古籍整理所所长。 徐先生的版本列入中华书局知名的《中国古典文学基本丛书》出版,早期印刷的封面为绿色,后改为暗红色。

2、杨勇先生校笺的版本,杨勇先生浙江永嘉人,长期执教于香港中文大学。杨勇先生的版本为较早出版的《世说新语》专著,1969年首版于香港大众书局,一时洛阳纸贵。2000年,台北正文书局出修订版,2006年中华书局引进正文书局版权,出版此书,杨勇先生当时已77高龄,还为中华书局版写了再版序,两年后杨勇先生即驾鹤西归。中华书局2006年版本为四册,封面有“修订本”3字,装帧淡蓝色,十分素雅。

3、中华书局几年前又再版了杨勇先生的版本,也将其列入其“中国古典文学基本丛书”,封面上的“修订本”三字不见了,整体装帧和丛书的风格一致,封面为绿色。个人推荐,如果要购买杨勇先生的校笺版,买2006年的版本,胜过后期这个。

因为都是《中国古代文学基本丛书》,装帧也很像,颜色也都有绿色封面,所以读者很容易混淆。尤其是孔网上很多卖家不是很注意,往往配的图是杨先生的版本,书是徐先生的,或者反之,尤其很多是不成套,单册卖的,更容易弄错。最简单的区分方式是徐震堮先生的版本为上下2册;杨勇先生的为四册,其中第四册为附录,主要为人名谱校笺和人名索引。

不管是哪个校笺的版本,其实对古文阅读能力都有一定的要求,对魏晋时的历史文化也有门槛,否则注释看不懂,越看越糊涂。但《世说新语》又是一本如此有趣的书,想入门一点的话,可以看张万起、刘尚慈著的《世说新语译注》,有白话文翻译,也是中华书局出版的。

图1和2 徐震堮先生的版本、图3 2006年杨勇先生的版本、图4 《世说新语译注》 ...展开全文

#读书偶得# 将赏画类比于读书了!

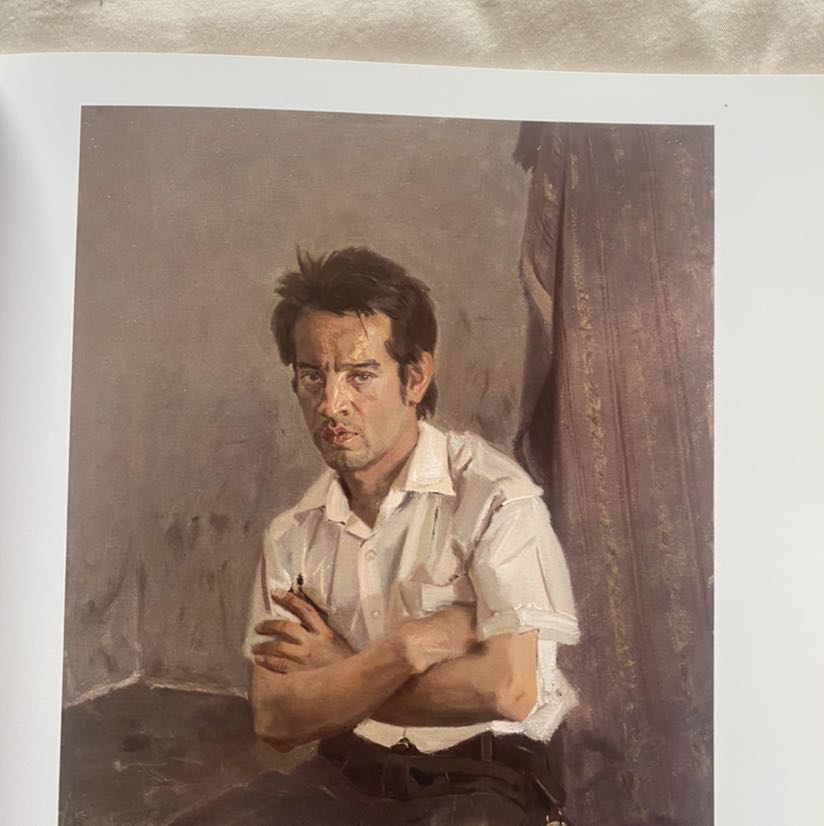

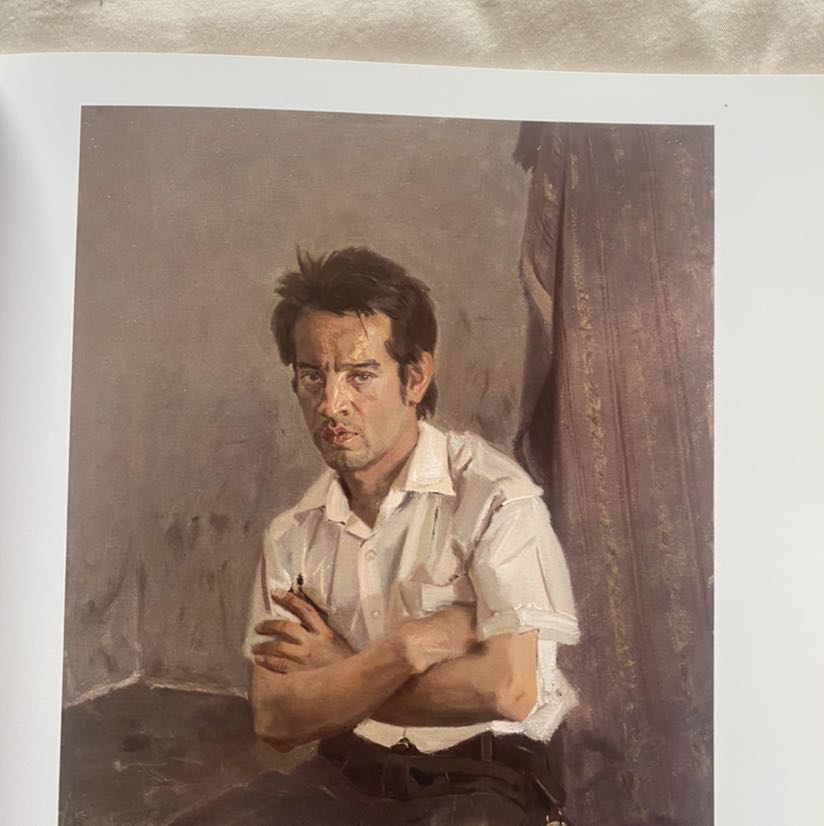

林风眠擅长仕女画,举世皆知,下图附的几幅,从四十年代到六十年代,从青年到中年,风格有变化,共同特点是都那么柔软、那么美,充盈着生命力。

而附的后几幅油画,是1958年画家加入上海中国画院后,参与上山下乡、集体劳动之后的转型作品。以林风眠的水准而言,难言成功,恐非佳作!

不知是否要突出集体劳动,且人物不要主次太悬殊的原因,几幅画都是铺满了人物,这样的构图很难。

人物造型也觉僵硬,无美感,《挥锄浇菜》这一幅,前排几个主要人物尤甚,反而后排几位模糊写意的,还有些画家戏剧化中人物的影子。

大约画家画的时候自己也觉得别扭吧!

#读书偶得# 中国式风景-林风眠吴冠中艺术大展,上海美术馆今年的特展,套用一句米其林的宣传语,属于值得特意安排一次旅行的展览。记忆中上次两人作品的一起合展还是2011年3月上海美术馆的“大师之路-林风眠吴冠中大展”。

佳作自然很多,早期的油画,后期的水墨革新,但几幅晚年作品最深得吾心,画家几入化境,用色大胆、天真,真正是从心所欲不逾矩。技术已抛到脑后,就是纯粹情感迸发,艺术的魅力、个性的潇洒,让人羡慕,让人神往!

#读书偶得# 蹭个热度,聊聊《繁花》,这电视剧最近很热,身边人很多在看,在讨论。剧集本身精彩与否,观众自有评价。不过电视剧和金宇澄的小说几乎没关系,甚至也和上海没啥关系,它就是王家卫的《繁花》,是他的想象他的世界,沪语对白、黄河路都是承载他光影世界的外壳。

小说两条线,讲了几个人物的少年和中年,前一条线完全没有体现,这也能理解,都不是过审与否的问题,那个年代根本就是禁拍。但是成长的背景没有了,小说中很多细致的心绪没有了,人物就单薄了。最后拍成了九十年代的商战片,滤镜加得再多,制作再精美,也就不过如此吧。或者说电视剧和小说根本就是不同的东西,别扯到一起说了,比起很多烂片,这至少是一部认真的作品。

编剧秦雯也是《我的前半身》的编剧,她笔下男主类似,靳东胡歌都很帅,事业也风生水起,还很有女人缘,但女人也总会离开他,他们自己也迷惑于朱砂痣和白饭粒,我猜测编剧很喜欢张爱玲。秦雯的先生王光利,拍过《横竖横》,也是沪语对白,这部电影真是描摹市井惟妙惟肖酣畅淋漓,王光利同时是《繁花》的执行导演,所以我猜不少你看到的上海味道,很可能要归功于王光利。

还有一点由剧集引发的感想,家里人用手机追剧时我看不到,用电视时我偶尔瞟一眼,正巧看了两段:第一个是阿宝接到第一张订单,去外贸大楼拿批文申请,率吃闭门羹,借帮找到邮票初识汪小姐;第二是93年年底汪小姐单枪匹马去深圳找流水线,宝总在上海落寞跨年吃热气羊肉。觉得这两段蛮有意思,去年政府出台了一百多条支持民营经济,未必懂宏观经济的编剧和导演更明白了关键所在:那就是政府手短一点,做好自己的事情即可,比如治安,一个地方如果总被飞车抢包,即便有商机,去的人也会减少或者需要成群结队,增加交易成本;劳动密集型的工厂,管好消防、劳工权益,是真的监管,而不是寻租。有人守夜,民众的创造力、勤奋、对财富的渴望就可以解决绝大部分问题了。 ...展开全文

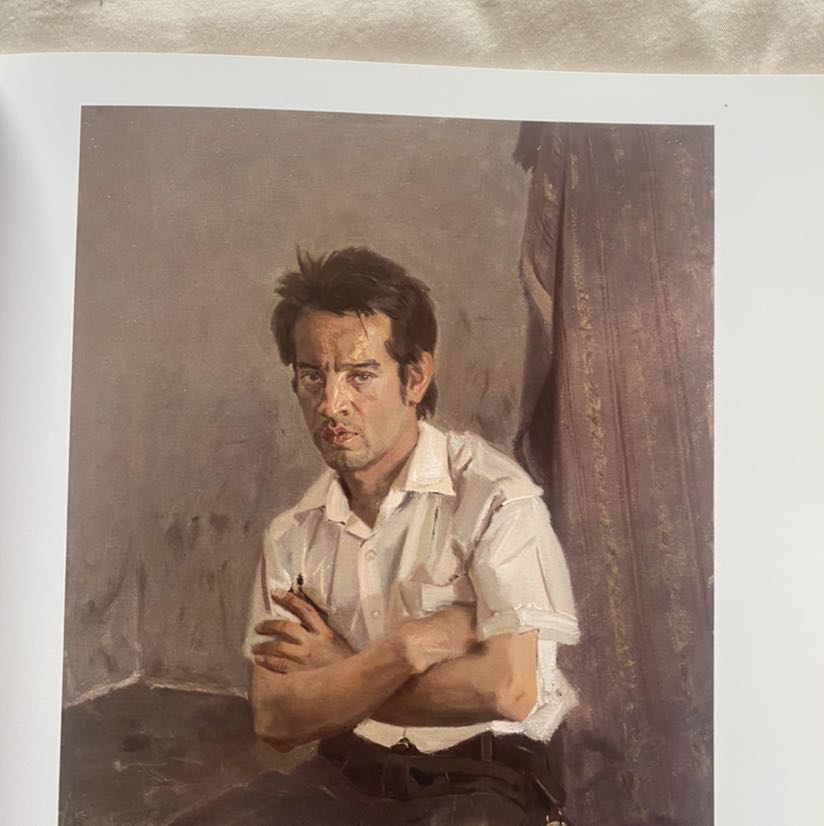

#读书偶得# 给自己定了个读书任务,看完最新一届矛盾文学奖的五部作品,在奖项宣布之前,这五部作品我都没有看过,仅仅是知道孙甘露的《千里江山图》,五位作家,孙甘露是较熟悉,刘亮程只看过散文,小说没有读过,东西的小说读过,就读过的两篇而言,并不太喜欢,乔叶和杨志军则不怎么了解。所以是比较全新未知的探索。

随机的先找到哪本看哪本,已“看完”《宝水》和《回声》。

《回声》用了件杀人案作为外壳,讲了人的心理状态,这样的警察形象在我们的小说中还是不接罕见的。有很多心理描写,体现了作者的探索,想写出些不一样的东西。这值得鼓励,但不成熟,不少地方有点涩。

《宝水》讲了一个严重失眠,提前病退的知识女性,回到乡村,随着乡村旅游的发展,乡村富裕了,进步了,自己也治好了失眠,得到了新的爱情,就这么一个故事。如果拍成电视剧在央视八套放,应该还不错,作为文学作品,写得太细、太具体了,比左拉还繁琐。随手拍了刚开始的几页,划了几行。第二段的看完打了引号,是因为《宝水》我没看完,知道怎么回事后,不想看了。

还有三本,作为一个还在认真阅读当代中国小说的读者,希望可以眼前一亮。 ...展开全文

#访古记# 此次洛阳行看了三个石窟,龙门石窟,名声最盛,不需多介绍。2点感受:

1、规模大,造像多,从艺术、碑刻文献、到石窟文保技术的发展都有很多看点,如无内行指点,也就看个热闹。但热闹归热闹,面对美、面对历史,也是值得的热闹。

2、龙门地位重要,是世界文化遗产,保护也很严格,都是在窟外一米即有铁栏杆,从观感上并不好,远不如巩义石窟,但也无奈,可以理解。

此行龙门、水泉、巩义、三窟均为国家级文保,各有千秋。参观路线为先至洛阳,游玩包括龙门在内的数天后,去水泉,从水泉至偃师,再从偃师绕行巩义,赏巩县石窟至郑州。水泉藏于深山,规模不大,只有一窟,以北魏造像为主,但有一800多字的碑刻,介绍了当时的伊洛石窟开造情形,文献价值非常高,在研究上也有很多可以和龙门相互印证的。巩县有四窟一龛,有国内仅存的帝后礼佛图和绝美飞天,位于伊洛河畔,石窟所在大力山底层山岩,上部黄土,是绵延的邙山唯一适合开凿石窟的地方,山上还有残存唐塔,自然环境也堪玩味。走边走走,可以消磨整天。个人最偏爱! ...展开全文

#访古记# 巩县石窟,有国内仅存的帝后礼佛图,唯美的飞天,窟后大力山上还有残存唐塔,从洛阳过来,一路沿着伊洛河,风景绝美,赏心悦目!

#读书偶得# 发现昆德拉和另一位法国作家经历相似,最初都习画,兴趣在艺术,后转向文学,研究文学理论、写剧本,后专小说,都流亡法国,都可以熟练使用法文创作!

只是2019年捷克驻法大使拜访昆德拉,送上法律文件,流亡者回到祖国,政府也展现了向文明的靠近!

#淘书小记# 《TAI WAN五十年代的红色革命与白色恐怖》,两岸隔绝时期自不用说,即使后来互相相对开放了,更津津乐道的也是经贸、美食、风光等,对于历史,尤其49之后我知之甚少,充其量也就知道几个事件、几个人名,没有系统性的了解。从白色恐怖到解严、经济起飞,建设民主社会的历程蛮值得研究,这本书想认真看看,再补充衍生阅读,补个知识盲区。

《陈映真档案》,最早知道陈映真是从一些乡土小说开始,他的书看得不多,只有若干中短篇。倒是看过王安忆一篇很长的散文讲陈映真,印象比较深,还看过一本《陈映真的第三世界》。不管观点是否认同,蛮欣赏喜欢这样真诚、孤独的理想主义者,这本《陈映真档案》也想好好看看。

另外还买了《宋教仁传》和若干本小说,不赘述。

值得一提的是这家书店,某天坐车,看到窗外一家书店一闪而过,还隐约看见有国学、旧书的字样,记下方位,隔日寻访。有新书、有旧书,有出版社库存书,有挺多古籍套装书,都是普通出版社出的版本一般,做成精装套装的样子,没有什么意思,但除此之外,也还是有不少书挑可选,值得一逛。取塑料袋装书时,我道:还有好几家分店,下次我去其它几家逛逛。老板淡淡说,只有这一家了。

希望书店都能生意好,多进好书,逛书店的乐趣还是网购取代不了的! ...展开全文

#小议读与藏# 有些已经绝版的书,想买的话,非常贵。除不想花这么多钱就只有去公共图书馆借,最近发现KINDLE也是一个新途径,有些书不仅有,还可以免费借阅(当然unlimited会员也是需要费用的,月费12元)。

下面贴图举例造句三本都是最近在看的,两本借阅,一本需要买,大概20几元,很实惠!

除非是一定要收藏一本,如果只是想看,或者需要摘抄利用资料,电子书真是不错选择!

#读书偶得# 《收获》今年第四期王安忆新作真精彩,几万字的中篇浓缩了几十年的变迁,可以感觉到作者对社会、对经济生活的认真观察。写作是门手艺,作家是手艺人,过简单的生活才能去认识复杂的生活,王安忆就是这样,慢慢的写,认真的写,作品一个个的出,几十年保持一个高产,让人敬佩。相形之下,很多作家写不出东西了,出来才力方面的原因,更多可能是没有动力和定力了。

回到《五湖四海》,荡开来写的话,别说九万字,五十万的所谓“史诗”都撑得起,但作者很节制,很多地方不展开,反而有一种收着的审美。例如第四节“这是一段激情四射的创业生涯”,就写了几行字,但光这里面就可写篇小说,还有张建设和袁燕、小妹,展开反而容易落俗套。

虽然描写了几十年变迁,不是那些所谓史诗笔法,还是很有文学性,也有王安忆的风格,修国妹的想法,絮絮叨叨翻来覆去,太王安忆了,但你还是喜欢看。整篇看完,意犹未尽,觉得作者好多没写呢,怎么就结束了,又觉得都写尽了,再写还能写什么呢?

也有觉得塑造得不是很清楚的人物,就是修国华和舟生,尤其是修国华,这个人物为何如此设计没有太明白,他和袁燕的关系也非常不清楚,连暗示都不太有。小说里美国似乎是个奇怪的所在,去那的人都比较怪,不好安排也就让他去美国。还有开篇第一句“她不知道日子怎么会过成这样”,结尾“纳闷想,发生了什么?即遮蔽在黑暗之中。”隐喻太明显了,这个写法比较低级,所以反而觉得是巧合,作者应该不是这个意思。希望有机会看到作者的创作谈或评论文章。