#我在春天的随手读# 大师、经典

读经典的一大好处,是能逐步弃虚求真,抱实归朴,用历史的沧桑,划破当下的浅薄。

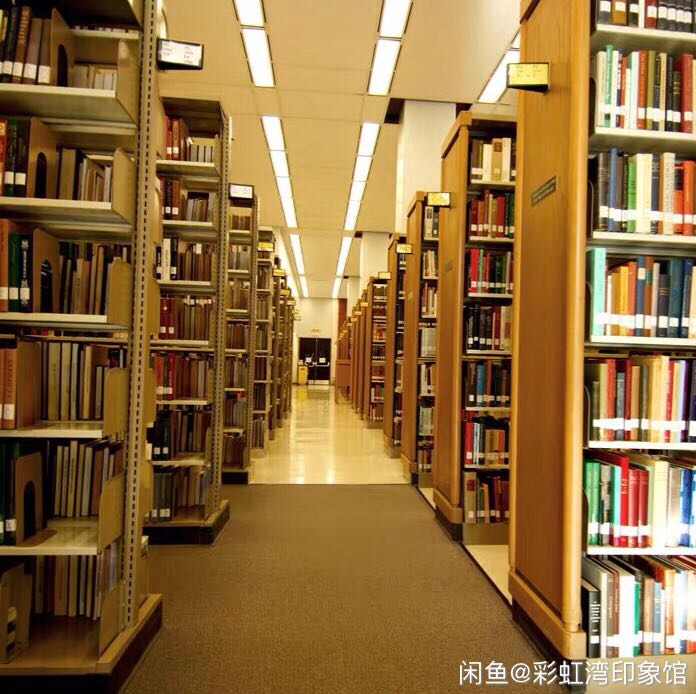

曾经一度景仰李敖大师的博学,羡慕他书房中跃跃然欲扑向堆满书籍的巨大书桌的森列书架,钦佩他伏案故纸,手抄目视的研读精神与功力。

然而,偶像虽然高大,在人心中的倒下只要轻轻一点。譬如庙中万人顶礼的泥胎神像,一桶水,就能让它威灵扫地。

李敖先生赞同过对《满江红•怒发冲冠》作者不是岳飞的质疑,并引用他人的观点,认为词中的匈奴,应该是契丹才对。

对此,起先半信半疑,读了《湘山野录》、《续资治通鉴长编》后才发现,“匈奴”,不过是北宋人对契丹女真等北方游牧民族的通称。

自此,“大师”的叫法,在心中开始动摇。

近日,偶尔看见史学大家许倬云先生的视频,更让“大师”二字不停在胸次晃荡。

想起李敖在电台主持的“李敖有话说”节目中,称许大师居然去美国研究中国历史,言语间很是不屑。并表示,自己决不会到外国的大学学中国历史,此生也不会离开华夏文化圈,到外国去。

李大师的书读过,很喜欢他的《蒋介石评传》,许先生的书没读过。对许先生还是很尊敬的,但视频中关于“禅让”,作为声名在外的严谨历史家,无论“口误”或其它,好像都不适当。无怪李许二人会起公案。

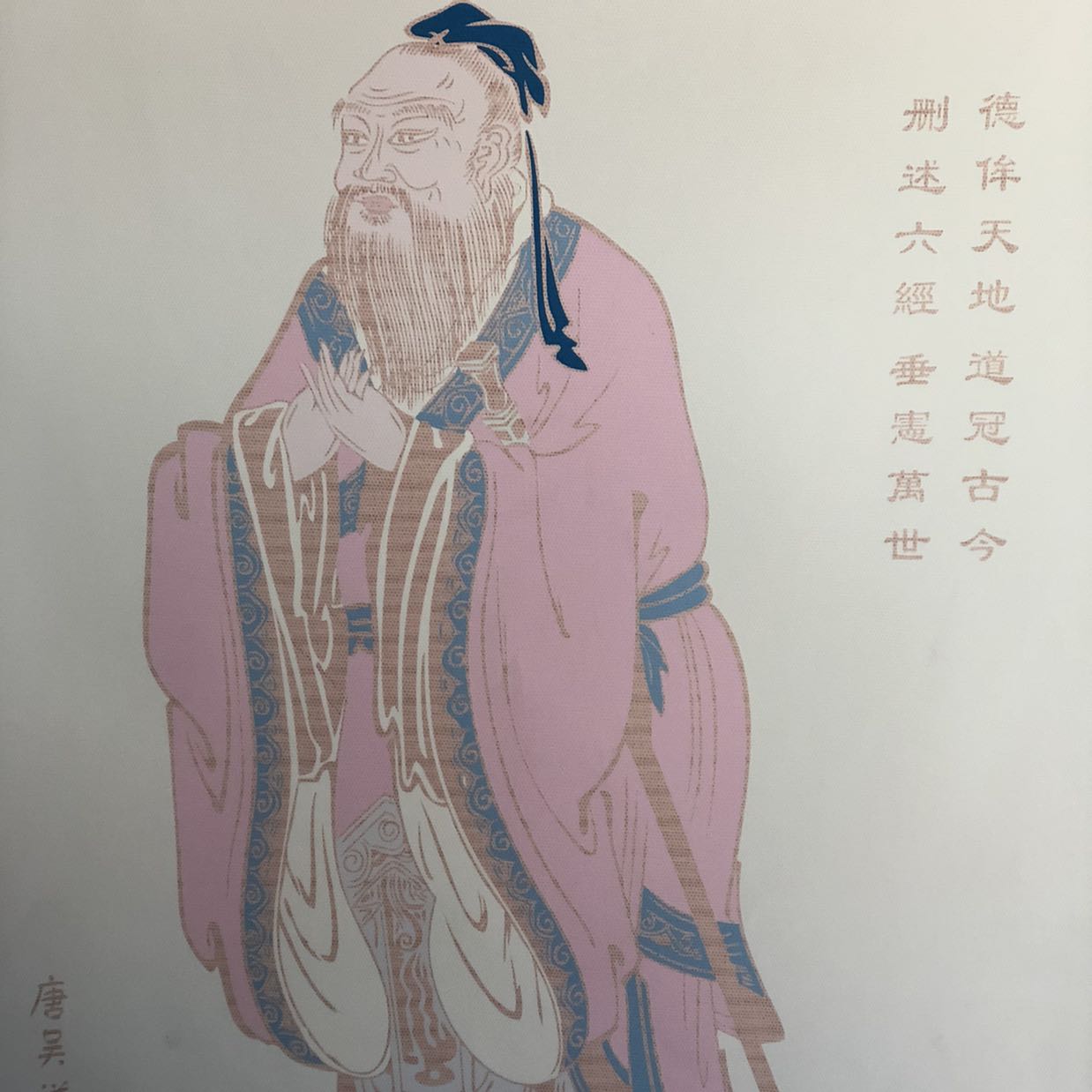

可见,经典之所以为经典,决非一日之功;今天的作品,优秀与否,还需时间检验。纯粹的经典,能授人真知,给人自信。 ...展开全文

读经典的一大好处,是能逐步弃虚求真,抱实归朴,用历史的沧桑,划破当下的浅薄。

曾经一度景仰李敖大师的博学,羡慕他书房中跃跃然欲扑向堆满书籍的巨大书桌的森列书架,钦佩他伏案故纸,手抄目视的研读精神与功力。

然而,偶像虽然高大,在人心中的倒下只要轻轻一点。譬如庙中万人顶礼的泥胎神像,一桶水,就能让它威灵扫地。

李敖先生赞同过对《满江红•怒发冲冠》作者不是岳飞的质疑,并引用他人的观点,认为词中的匈奴,应该是契丹才对。

对此,起先半信半疑,读了《湘山野录》、《续资治通鉴长编》后才发现,“匈奴”,不过是北宋人对契丹女真等北方游牧民族的通称。

自此,“大师”的叫法,在心中开始动摇。

近日,偶尔看见史学大家许倬云先生的视频,更让“大师”二字不停在胸次晃荡。

想起李敖在电台主持的“李敖有话说”节目中,称许大师居然去美国研究中国历史,言语间很是不屑。并表示,自己决不会到外国的大学学中国历史,此生也不会离开华夏文化圈,到外国去。

李大师的书读过,很喜欢他的《蒋介石评传》,许先生的书没读过。对许先生还是很尊敬的,但视频中关于“禅让”,作为声名在外的严谨历史家,无论“口误”或其它,好像都不适当。无怪李许二人会起公案。

可见,经典之所以为经典,决非一日之功;今天的作品,优秀与否,还需时间检验。纯粹的经典,能授人真知,给人自信。 ...展开全文