#读书记# 《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,以其丰富的人物群像、复杂的社会背景和深刻的主题思想而著称,其中贾宝玉与林黛玉的爱情故事无疑是全书最为动人的一条线索。然而,当我们探讨“名著必然有爱情”这一命题时,需要更为全面和深入地分析。

首先,从《红楼梦》本身来看,贾与林的爱情确实构成了小说情感层面的重要支柱。这段爱情悲剧不仅展现了人物性格的复杂多面,还深刻反映了封建社会的种种矛盾与冲突,如家族利益与个人情感的冲突、封建礼教对人性的束缚等。爱情在这里不仅是人物情感的表达,更是社会问题的载体,体现了作者曹雪芹对社会现实的深刻洞察。

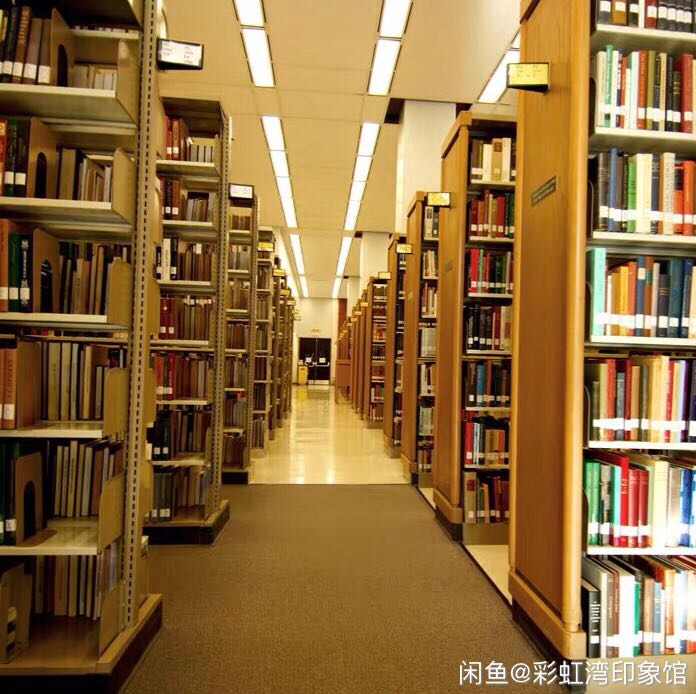

然而,将这一特例推广到所有名著上则显得过于片面。名著之所以成为名著,往往是因为它们具有多方面的价值,包括但不限于文学性、思想性、艺术性、历史性等。爱情作为人类情感的一种重要表现形式,确实在很多名著中占有重要地位,但并非所有名著都必须以爱情为主题或包含爱情元素。

例如,《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,爱情无疑是其核心主题之一,贾宝玉与林黛玉、薛宝钗之间的情感纠葛,深刻展现了人性的复杂与社会的束缚,但这部巨著的价值远不止于此。它还通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰史,广泛触及了封建社会的政治、经济、文化等多个层面,揭示了社会的种种矛盾与冲突,展现了极高的历史性与思想性。

再如,《战争与和平》这部俄国文学巨著,虽然包含了丰富的爱情故事,如皮埃尔与娜塔莎、尼古拉与玛丽亚之间的情感历程,但托尔斯泰的笔触更多地聚焦于19世纪初俄国社会的广阔图景,包括拿破仑战争对俄国社会的影响、贵族阶层的生活状态、农民起义的爆发等,展现了作者对于人类历史进程、人性善恶、信仰与救赎等深刻问题的思考,其文学深度与思想广度远远超越了单一的爱情主题。

又如,《百年孤独》这部魔幻现实主义文学的代表作,加西亚·马尔克斯通过布恩迪亚家族七代人的兴衰史,构建了一个既奇异又真实的马孔多世界,其中虽然穿插着家族成员之间复杂的爱情关系,如第一代何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与乌尔苏拉,以及后来几代人之间的爱恨情仇,但《百年孤独》的核心远非仅仅讲述爱情故事。它更深刻地探讨了孤独、遗忘、命运循环等哲学命题,以及拉丁美洲历史、政治、文化的独特面貌。马尔克斯以其魔幻现实主义的笔法,将现实与幻想巧妙融合,展现了一个既超越时空又紧贴人性的叙事宇宙,其文学成就和思想深度使得《百年孤独》成为了世界文学宝库中的璀璨明珠。

这些作品,无论是《红楼梦》、《战争与和平》还是《百年孤独》,都不仅仅局限于爱情主题的描绘,而是以此为切入点,广泛而深入地探讨了人性、社会、历史、文化等多维度的复杂议题,展现了文学作为人类精神探索重要载体的无限魅力。 ...展开全文

首先,从《红楼梦》本身来看,贾与林的爱情确实构成了小说情感层面的重要支柱。这段爱情悲剧不仅展现了人物性格的复杂多面,还深刻反映了封建社会的种种矛盾与冲突,如家族利益与个人情感的冲突、封建礼教对人性的束缚等。爱情在这里不仅是人物情感的表达,更是社会问题的载体,体现了作者曹雪芹对社会现实的深刻洞察。

然而,将这一特例推广到所有名著上则显得过于片面。名著之所以成为名著,往往是因为它们具有多方面的价值,包括但不限于文学性、思想性、艺术性、历史性等。爱情作为人类情感的一种重要表现形式,确实在很多名著中占有重要地位,但并非所有名著都必须以爱情为主题或包含爱情元素。

例如,《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,爱情无疑是其核心主题之一,贾宝玉与林黛玉、薛宝钗之间的情感纠葛,深刻展现了人性的复杂与社会的束缚,但这部巨著的价值远不止于此。它还通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰史,广泛触及了封建社会的政治、经济、文化等多个层面,揭示了社会的种种矛盾与冲突,展现了极高的历史性与思想性。

再如,《战争与和平》这部俄国文学巨著,虽然包含了丰富的爱情故事,如皮埃尔与娜塔莎、尼古拉与玛丽亚之间的情感历程,但托尔斯泰的笔触更多地聚焦于19世纪初俄国社会的广阔图景,包括拿破仑战争对俄国社会的影响、贵族阶层的生活状态、农民起义的爆发等,展现了作者对于人类历史进程、人性善恶、信仰与救赎等深刻问题的思考,其文学深度与思想广度远远超越了单一的爱情主题。

又如,《百年孤独》这部魔幻现实主义文学的代表作,加西亚·马尔克斯通过布恩迪亚家族七代人的兴衰史,构建了一个既奇异又真实的马孔多世界,其中虽然穿插着家族成员之间复杂的爱情关系,如第一代何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与乌尔苏拉,以及后来几代人之间的爱恨情仇,但《百年孤独》的核心远非仅仅讲述爱情故事。它更深刻地探讨了孤独、遗忘、命运循环等哲学命题,以及拉丁美洲历史、政治、文化的独特面貌。马尔克斯以其魔幻现实主义的笔法,将现实与幻想巧妙融合,展现了一个既超越时空又紧贴人性的叙事宇宙,其文学成就和思想深度使得《百年孤独》成为了世界文学宝库中的璀璨明珠。

这些作品,无论是《红楼梦》、《战争与和平》还是《百年孤独》,都不仅仅局限于爱情主题的描绘,而是以此为切入点,广泛而深入地探讨了人性、社会、历史、文化等多维度的复杂议题,展现了文学作为人类精神探索重要载体的无限魅力。 ...展开全文