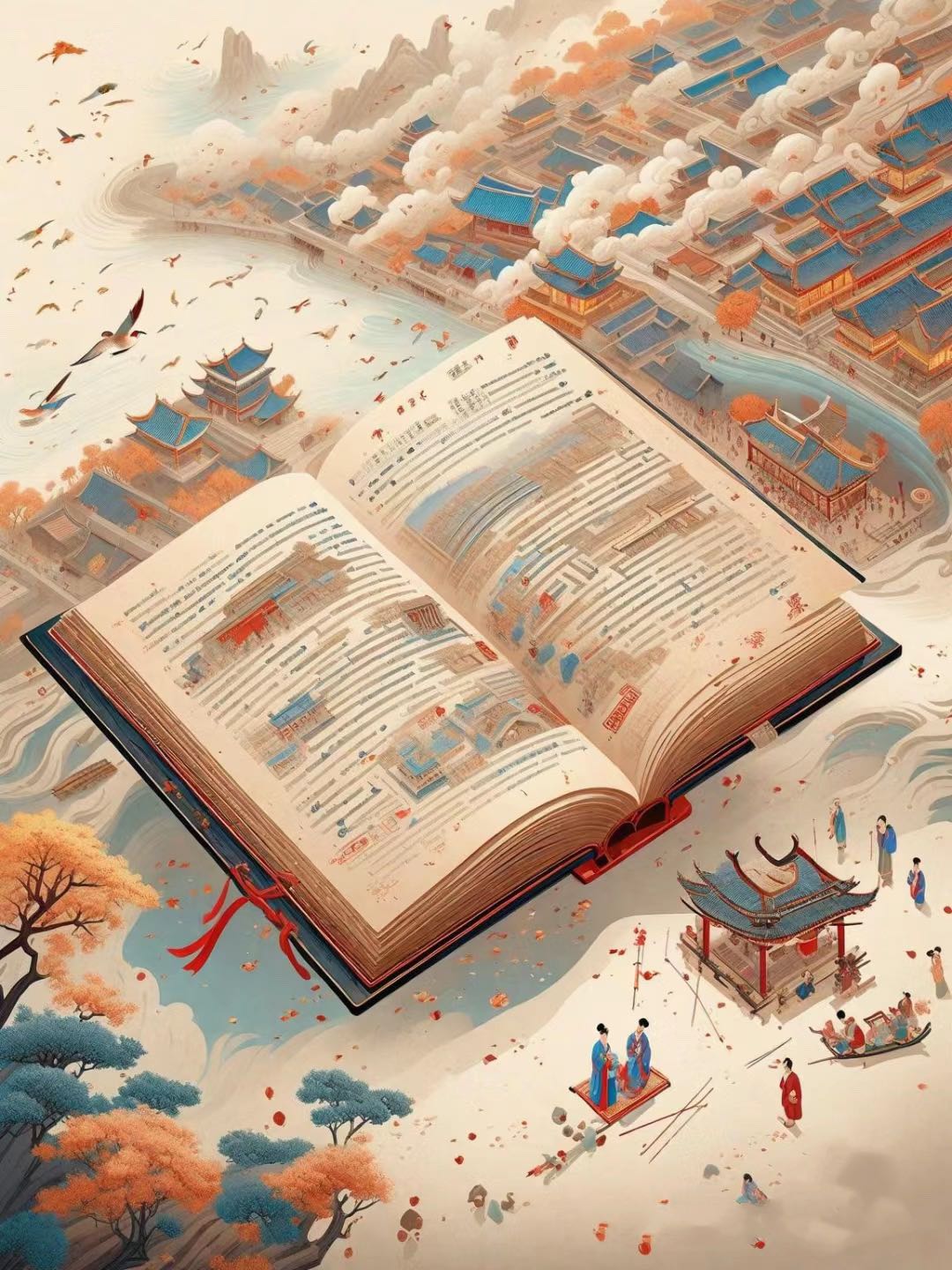

#读书偶得# 小时候经常忘记吃饭,甚至就快忘记回家了,常常蹲在小人书摊上看的昏天黑地,好几次把小人书摊的摊主搞得挺无奈,天色都暗了我还依然痴迷,就等我一人无法收摊,最终小人书摊主都得求我别看了,他要回家吃饭了或者他要收摊了,也有几次摊主还委托我帮他看着摊,我非常高兴的答应了,因为不出几分钟他就回来了,每次得到那种信任总是令人特别开心。

《聊斋志异》是自己最舍得用零花钱去买的书,但钱太有限了,只能在每次买的时候总是进行各种翻阅,以便选到更好的再取舍,后来断断续续也买了十几本,但就是没有财力补齐,心里非常遗憾……2020年还是念念不忘的补齐了。

而《东周列国》是在同一条街的11号院,小名叫亲蛋蛋儿的,在他家看到个别残缺本,尽管不完整但每次看完意犹未尽,就像做了一场梦,常常沉浸在小人书里拔不出来,恍惚回到家……好几次被骂,因为误了饭点,其实骂声一句都没进了耳朵,根本听不见

后来感觉看了一部分太不过瘾了,专门攒了零花钱到宽银幕旁边的小人书摊(那里书多,摊最大)还有迎泽公园里的小人书摊都是比较大的书摊,去看各种想看的完整版,那时虽然年纪小,但是体验到了至乐莫如读书的感觉那种欢喜无与伦比!

后来发展到特别喜欢看《山西民间文学》,经常自己买下来,在路上就开始边走边看,硬是看到路灯都亮起来还迟迟不归家,有几次看书太投入还不小心撞到了电线杆上,现在就是把《山西民间文学》六个字写出来,都能很快回到当年的欢喜状态,这些书给了我小学期间太多美好的时光和遐想的空间,后来之所以喜欢看历史方面的书,就是为了把以前小人书里的碎片记忆补齐,带着兴趣去读书已经成为习惯,感谢小人书的开启。

可惜现在的孩子几乎没有体验过小人书的乐趣了,那时候小人书缜密浓缩且非常讲究的画面,提供的信息量更大,比现在的画面更讲究情节的展现,通过提炼的文字和浓缩的画面,启动小孩子内在不同的想象力,理解力和对文字的感受力!

有时感觉太多的声音和过多的画面辅助,反而有点限制孩子内在自身的想象力,包括自发的探索动力和一个人体验内在世界安静又丰富多彩的美妙!

小人书,真心怀念!用黑白线条勾勒的世界很精彩,总算备齐了一整套,也是圆了小时候的一个大梦。

再次挑出来小时候看过的小人书真心欢喜,快乐无比的时刻总是和钱没有太大的关系。

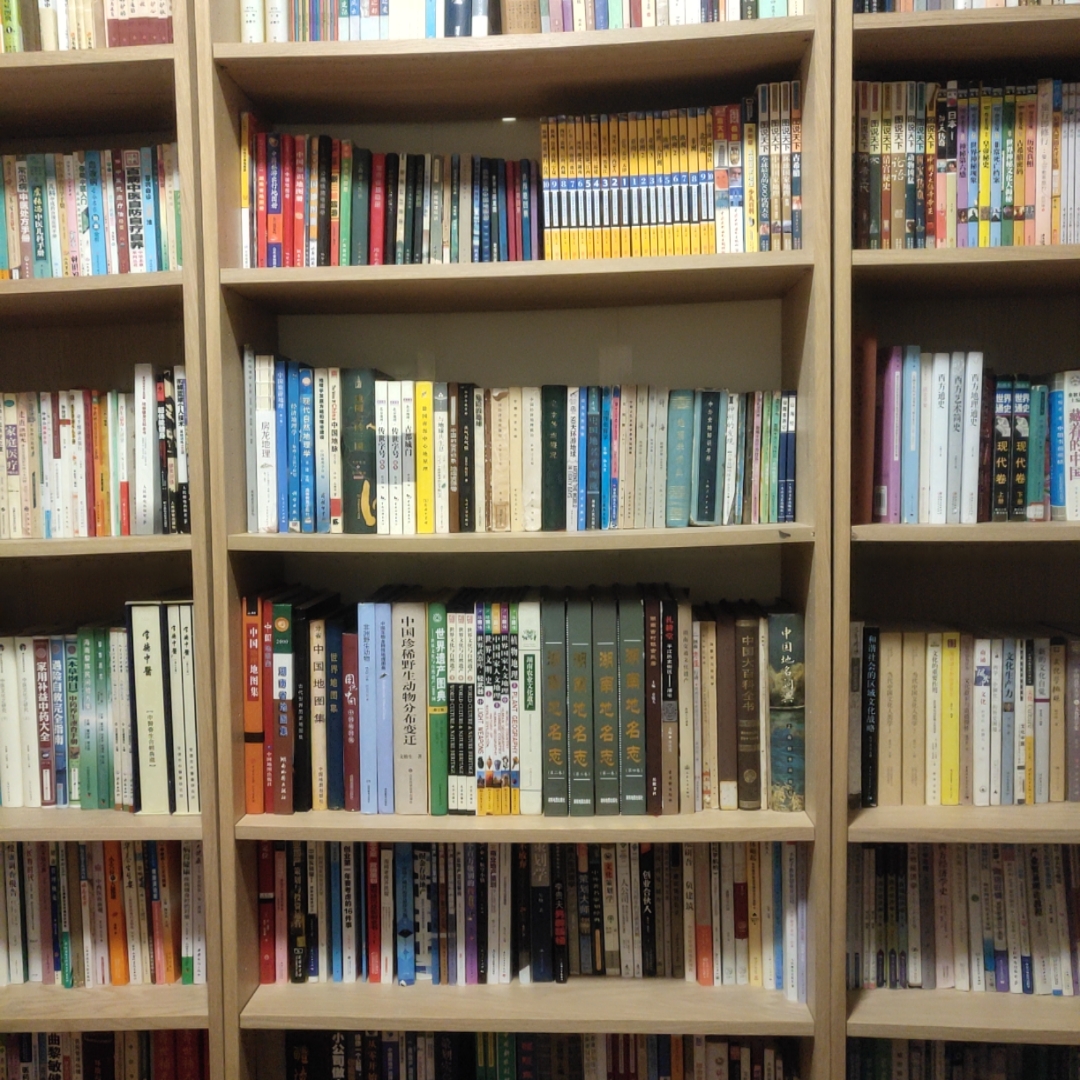

整理藏书,早已忘了,还有惊人的发现。

曾经拥有的时光,重映。

好像久未重逢的老相好,对视良久,温柔止水。

收藏旧书是一种爱好,登堂入室、是一门永无止进的大课堂,让人如痴、如醉的投入,仿佛进入世外桃源一般、、、

整52度出口汾酒喝下二两半花生米小菜随意(量不能多更不能少)醺飘飘脑洞大炫感觉恰是淘到一本本心仪的旧书兴奋的感觉异曲同工之妙… …

爽吧 ...展开全文

《聊斋志异》是自己最舍得用零花钱去买的书,但钱太有限了,只能在每次买的时候总是进行各种翻阅,以便选到更好的再取舍,后来断断续续也买了十几本,但就是没有财力补齐,心里非常遗憾……2020年还是念念不忘的补齐了。

而《东周列国》是在同一条街的11号院,小名叫亲蛋蛋儿的,在他家看到个别残缺本,尽管不完整但每次看完意犹未尽,就像做了一场梦,常常沉浸在小人书里拔不出来,恍惚回到家……好几次被骂,因为误了饭点,其实骂声一句都没进了耳朵,根本听不见

后来感觉看了一部分太不过瘾了,专门攒了零花钱到宽银幕旁边的小人书摊(那里书多,摊最大)还有迎泽公园里的小人书摊都是比较大的书摊,去看各种想看的完整版,那时虽然年纪小,但是体验到了至乐莫如读书的感觉那种欢喜无与伦比!

后来发展到特别喜欢看《山西民间文学》,经常自己买下来,在路上就开始边走边看,硬是看到路灯都亮起来还迟迟不归家,有几次看书太投入还不小心撞到了电线杆上,现在就是把《山西民间文学》六个字写出来,都能很快回到当年的欢喜状态,这些书给了我小学期间太多美好的时光和遐想的空间,后来之所以喜欢看历史方面的书,就是为了把以前小人书里的碎片记忆补齐,带着兴趣去读书已经成为习惯,感谢小人书的开启。

可惜现在的孩子几乎没有体验过小人书的乐趣了,那时候小人书缜密浓缩且非常讲究的画面,提供的信息量更大,比现在的画面更讲究情节的展现,通过提炼的文字和浓缩的画面,启动小孩子内在不同的想象力,理解力和对文字的感受力!

有时感觉太多的声音和过多的画面辅助,反而有点限制孩子内在自身的想象力,包括自发的探索动力和一个人体验内在世界安静又丰富多彩的美妙!

小人书,真心怀念!用黑白线条勾勒的世界很精彩,总算备齐了一整套,也是圆了小时候的一个大梦。

再次挑出来小时候看过的小人书真心欢喜,快乐无比的时刻总是和钱没有太大的关系。

整理藏书,早已忘了,还有惊人的发现。

曾经拥有的时光,重映。

好像久未重逢的老相好,对视良久,温柔止水。

收藏旧书是一种爱好,登堂入室、是一门永无止进的大课堂,让人如痴、如醉的投入,仿佛进入世外桃源一般、、、

整52度出口汾酒喝下二两半花生米小菜随意(量不能多更不能少)醺飘飘脑洞大炫感觉恰是淘到一本本心仪的旧书兴奋的感觉异曲同工之妙… …

爽吧 ...展开全文