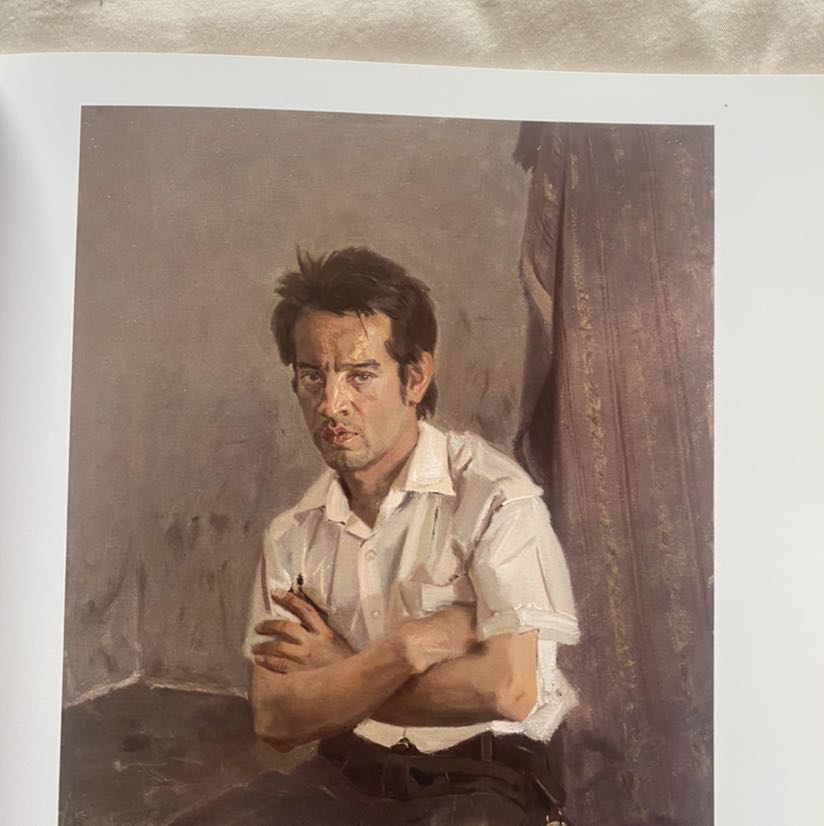

#我的读书笔记# "사람이 아주 밝으면서도 못내 가볍지 않은 사람?

멀리서 보면 위엄이 있고, 가까이에서 보면 천진한 사람?

여렵지 않은 단어들로 합리적으로 대화를 이어가는 사람?

인품이 따뜻하게 흐르고, 기품이 차갑게 서려있는 사람?

제 열정을 끝까지 올려세우다가도, 그 감정에 올라타서는 자제의 고삐를 틀어쥘 줄 아는 사람?"

------손웅정 ...展开全文

멀리서 보면 위엄이 있고, 가까이에서 보면 천진한 사람?

여렵지 않은 단어들로 합리적으로 대화를 이어가는 사람?

인품이 따뜻하게 흐르고, 기품이 차갑게 서려있는 사람?

제 열정을 끝까지 올려세우다가도, 그 감정에 올라타서는 자제의 고삐를 틀어쥘 줄 아는 사람?"

------손웅정 ...展开全文