#孔网APP发布新版本# 内心深处的记忆

在孔网开这个小书店有好几个月了,业绩并不突出,但内心波澜不惊,十分平静。我通过这个平台认识了许多的新朋友,也学到了许多前所未知的新知识。闲暇时进网浏览一下各位朋友的高谈阔论,有一种进了家门和众兄弟姐妹等亲人在一起亲热聊天的美妙感觉,尽管我大多只是进来静静的听一会儿,也会顿觉春风拂面似的清爽和惬意,孔网真的是一个好地方!

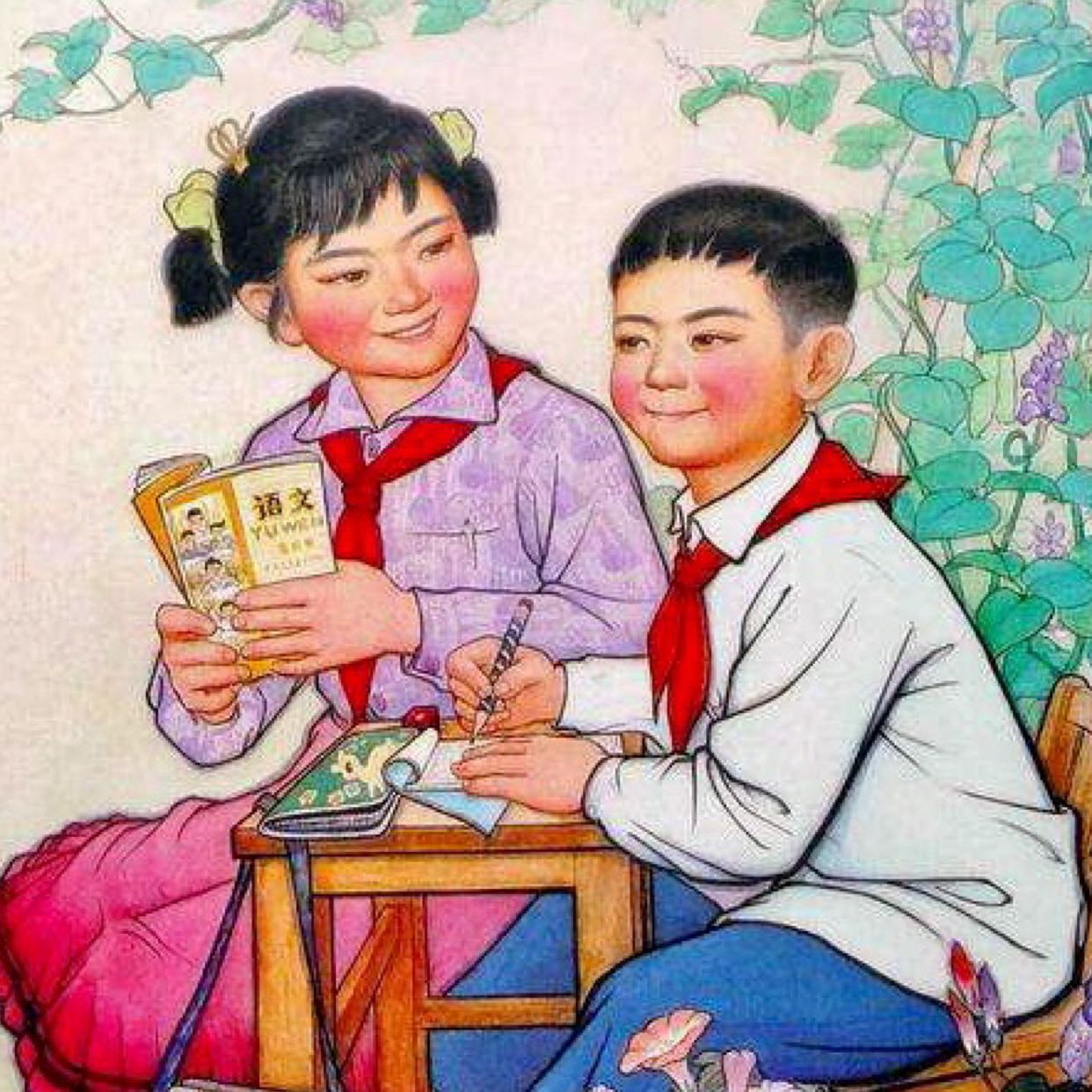

前几天我费了好大的劲,从柜子深处翻出了几大纸箱、大约有二千来本的连环画

(因画的人物一个个高不盈寸,所以又俗称“小人书”)看到这些既熟悉又陌生的连环画,不禁触动了隐藏在我心底那遥远的记忆,就像一粒石子丢进了平静的湖面,激荡起一圈圈经久不息的涟漪。这些连环画真有些年头了,凝聚着我的心血和深厚的感情。它们基本上是我二十多年前一本一本亲手购买的,往事如烟,说起来话长啊!

不知为什么,我从小就喜欢书。大约在我十多岁上初中时,我就一门心思的想买书。但那时候家里穷得叮当响,哪有闲钱用来买书?记得我每有机会上街,必须要去的就是新华书店或供销社,多少次徘徊在摆放着簇新的连环画的玻璃柜台前,贪婪地望着这些书涶涎欲滴,而每次的结局大都雷同,最后不得不一步三回头、恋恋不舍的转身离开。后来我就有意识的开始攒钱,最开心的就是过年时能得到父母给的“压岁钱”,另外就是盼望着去舅舅、姨妈家给他们这些长辈拜年,因为大多能得到可爱的红包。那时候的“压岁钱”和红包可不像现在这样动辄就是几百上千,一般是一、二角钱,五角钱的都极少,但凡事也有例外,我有一次在拜年时竟也得到了一个一元二角钱的大红包,我欢喜得几个晚上都睡不着觉。“富裕”后的我并不会去买一颗当时所有小孩子们都向往的“纸包糖”来奢侈一下,所有的这些钱我都会留着用来买书。那时候的连环画一般是一、二角钱一本,还有几分钱的。每当我从售货员阿姨手上接过心仪己久、崭新的连环画时,那个高兴劲啊,不亚于在炎热的三伏天里仰脖喝了一大瓶甜甜的冰露。这些书到手后可不是只看一遍,而是翻来覆去的看,同时还要看亲密程度有选择性的借给同村或同班的小伙伴们看,这既是拉近关系的有力工具,更是一种心理上的炫耀和一种强烈的自豪感。书上除了自已稚嫩的签名,往往还要写上“有借有还,再借不难”等雷语,这种情况一直持续了很多年。

成年以后,聚妻生子,两个孩子脚跟脚的到来,养家糊口的压力日见增大,经济上也常常捉襟见肘,尽管对书的挚爱有增无减,痴心未改,但终归力有不逮。眼看着两个儿子如雨后春笋一样,不知不觉就到了五、六岁了,我这些当成宝贝的“小人书”终于成了这两个真小人的精神食粮,尽管他们两兄弟还是小屁孩,大字认不全几个,但每当我将“小人书”上的故事讲给他们听时,两个小家伙竟然盯着图画听得津津有味。那时不懂“胎教”“幼教”,更没有幼儿教材,说起来,我这些连环画就成了他们人生中第一次接触的幼儿教材。渐渐地他们两兄弟长大识字后也都爱上了看书,只要拿着一本连环画就会翻看半天。后来每次跟我们上街,他们从不说要买什么好吃的,只是要求给他们买好看的连环画。随着手头经济的逐步宽裕,有时带他们上街时就各给他俩一元二元的,随他们自己去挑选几本喜欢的图书。所以,今天翻看这些久违的连环画,许多书上有他们两兄弟写的名字“林××之书”,或“林xx和林xx两兄弟的书”,让人忍俊不禁。几十年来,他们两兄弟都一直保持着爱看书、爱买书的习惯。去年我在佛山小儿子那里,他搬出几个大收纳箱,里面装着的都是一摞摞的连环画,每一本都用塑封套封存得整整齐齐。他告诉我这些年在全国各地出差,每到一地就利用空闲时间去旧书市场搜购中意的书籍和连环画,北京潘家园书市他去了四、五趟了,他现在已经有五千来本连环画,其中很多是成套的精品。这真是让我大吃一惊,别的不说,在这个方面还真是“青出于蓝而胜于蓝,一代更比一代强了”!我没有责备他乱花钱,而是在心里感到一阵阵的欣慰。

将连环画上网是件辛苦事,以前我不知道。因为这些老版连环画没有二维码,不能像新版图书那样扫码上书,而是要一本本的拍照码字,我又不想像别人那样将书骑马式的拍个照就完事,而是每本最少要拍四、五张图片,尽可能将品相和内容介绍呈现在朋友面前,几天过去了还只上了三百来本,看着这一堆连环画真是发愁啊!其实我知道,普通的连环画看着价高,其实有价无市,卖不出多少的。好在今天我将一本《奇兵袭敌》上网不到一会,就被一个书友花80元买走了。发走了这本书,我还是有点心疼,因为我查了,这是孔网上唯一的一本啊,什么叫孤本,这才是孤本啊!但一想到两个孩子说过,只将有他们名字的连环画留下作纪念就行,其他的任我处理。今天这本书就好像我千辛万苦养大的女儿找到了一个好婆家,我理应感到由衷的高兴,这样一想,我心里立刻就释然了!

有阳光的生活真好! ...展开全文

在孔网开这个小书店有好几个月了,业绩并不突出,但内心波澜不惊,十分平静。我通过这个平台认识了许多的新朋友,也学到了许多前所未知的新知识。闲暇时进网浏览一下各位朋友的高谈阔论,有一种进了家门和众兄弟姐妹等亲人在一起亲热聊天的美妙感觉,尽管我大多只是进来静静的听一会儿,也会顿觉春风拂面似的清爽和惬意,孔网真的是一个好地方!

前几天我费了好大的劲,从柜子深处翻出了几大纸箱、大约有二千来本的连环画

(因画的人物一个个高不盈寸,所以又俗称“小人书”)看到这些既熟悉又陌生的连环画,不禁触动了隐藏在我心底那遥远的记忆,就像一粒石子丢进了平静的湖面,激荡起一圈圈经久不息的涟漪。这些连环画真有些年头了,凝聚着我的心血和深厚的感情。它们基本上是我二十多年前一本一本亲手购买的,往事如烟,说起来话长啊!

不知为什么,我从小就喜欢书。大约在我十多岁上初中时,我就一门心思的想买书。但那时候家里穷得叮当响,哪有闲钱用来买书?记得我每有机会上街,必须要去的就是新华书店或供销社,多少次徘徊在摆放着簇新的连环画的玻璃柜台前,贪婪地望着这些书涶涎欲滴,而每次的结局大都雷同,最后不得不一步三回头、恋恋不舍的转身离开。后来我就有意识的开始攒钱,最开心的就是过年时能得到父母给的“压岁钱”,另外就是盼望着去舅舅、姨妈家给他们这些长辈拜年,因为大多能得到可爱的红包。那时候的“压岁钱”和红包可不像现在这样动辄就是几百上千,一般是一、二角钱,五角钱的都极少,但凡事也有例外,我有一次在拜年时竟也得到了一个一元二角钱的大红包,我欢喜得几个晚上都睡不着觉。“富裕”后的我并不会去买一颗当时所有小孩子们都向往的“纸包糖”来奢侈一下,所有的这些钱我都会留着用来买书。那时候的连环画一般是一、二角钱一本,还有几分钱的。每当我从售货员阿姨手上接过心仪己久、崭新的连环画时,那个高兴劲啊,不亚于在炎热的三伏天里仰脖喝了一大瓶甜甜的冰露。这些书到手后可不是只看一遍,而是翻来覆去的看,同时还要看亲密程度有选择性的借给同村或同班的小伙伴们看,这既是拉近关系的有力工具,更是一种心理上的炫耀和一种强烈的自豪感。书上除了自已稚嫩的签名,往往还要写上“有借有还,再借不难”等雷语,这种情况一直持续了很多年。

成年以后,聚妻生子,两个孩子脚跟脚的到来,养家糊口的压力日见增大,经济上也常常捉襟见肘,尽管对书的挚爱有增无减,痴心未改,但终归力有不逮。眼看着两个儿子如雨后春笋一样,不知不觉就到了五、六岁了,我这些当成宝贝的“小人书”终于成了这两个真小人的精神食粮,尽管他们两兄弟还是小屁孩,大字认不全几个,但每当我将“小人书”上的故事讲给他们听时,两个小家伙竟然盯着图画听得津津有味。那时不懂“胎教”“幼教”,更没有幼儿教材,说起来,我这些连环画就成了他们人生中第一次接触的幼儿教材。渐渐地他们两兄弟长大识字后也都爱上了看书,只要拿着一本连环画就会翻看半天。后来每次跟我们上街,他们从不说要买什么好吃的,只是要求给他们买好看的连环画。随着手头经济的逐步宽裕,有时带他们上街时就各给他俩一元二元的,随他们自己去挑选几本喜欢的图书。所以,今天翻看这些久违的连环画,许多书上有他们两兄弟写的名字“林××之书”,或“林xx和林xx两兄弟的书”,让人忍俊不禁。几十年来,他们两兄弟都一直保持着爱看书、爱买书的习惯。去年我在佛山小儿子那里,他搬出几个大收纳箱,里面装着的都是一摞摞的连环画,每一本都用塑封套封存得整整齐齐。他告诉我这些年在全国各地出差,每到一地就利用空闲时间去旧书市场搜购中意的书籍和连环画,北京潘家园书市他去了四、五趟了,他现在已经有五千来本连环画,其中很多是成套的精品。这真是让我大吃一惊,别的不说,在这个方面还真是“青出于蓝而胜于蓝,一代更比一代强了”!我没有责备他乱花钱,而是在心里感到一阵阵的欣慰。

将连环画上网是件辛苦事,以前我不知道。因为这些老版连环画没有二维码,不能像新版图书那样扫码上书,而是要一本本的拍照码字,我又不想像别人那样将书骑马式的拍个照就完事,而是每本最少要拍四、五张图片,尽可能将品相和内容介绍呈现在朋友面前,几天过去了还只上了三百来本,看着这一堆连环画真是发愁啊!其实我知道,普通的连环画看着价高,其实有价无市,卖不出多少的。好在今天我将一本《奇兵袭敌》上网不到一会,就被一个书友花80元买走了。发走了这本书,我还是有点心疼,因为我查了,这是孔网上唯一的一本啊,什么叫孤本,这才是孤本啊!但一想到两个孩子说过,只将有他们名字的连环画留下作纪念就行,其他的任我处理。今天这本书就好像我千辛万苦养大的女儿找到了一个好婆家,我理应感到由衷的高兴,这样一想,我心里立刻就释然了!

有阳光的生活真好! ...展开全文