周日,去访一家百年老书店

早上还在迷迷糊糊间,小叶就打电话给我,一起去苏州。这个事情已经商议了有段时间了,小叶一直没空,直至今天。

半个小时后,小叶的车就在楼下等我了。一个小时后,车至同里,再乘地铁4号线至苏州观前街商区,小叶说,这样的路程是最方便的。

出了地铁站,看时间已经十一点多了,先去吃饭。

到了苏州,自然要吃有特色的东西,我说简单点,吃面吧。

在观前街找到一家中华老字号,点了两碗响油鳝丝面。面是细面,正是苏州特色,鳝丝软糯,口感偏甜,但就着细细的姜丝,很好吃。

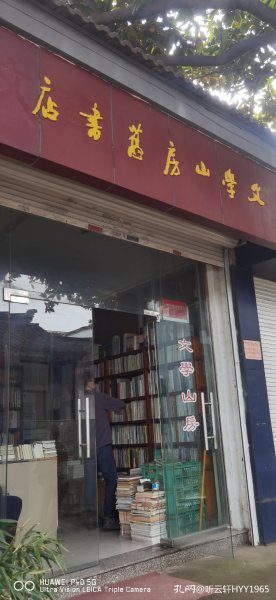

吃好面,靠导航,慢慢逛,约半个小时后到了我们的第一个目的地:文学山房旧书店。这是一家有着一百三十多年的老书店,历经祖孙三代,目前的店主江澄波先生,98岁。

非常可惜的是,由于门口在修路,不太方便,江澄波先生这段时间不过来书店。有另外两个五六十岁的老者在看店。

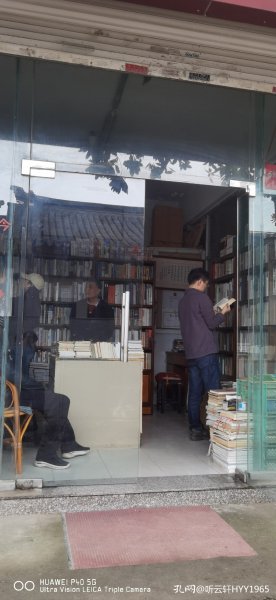

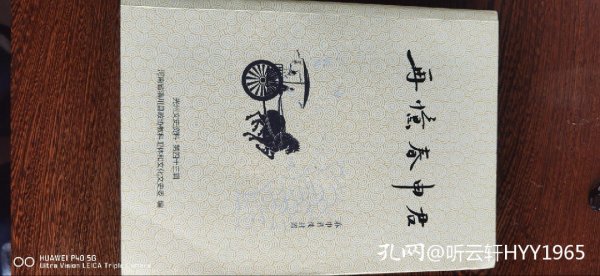

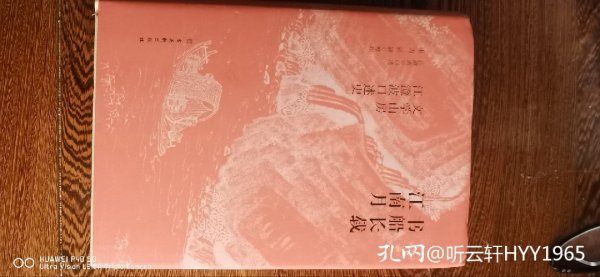

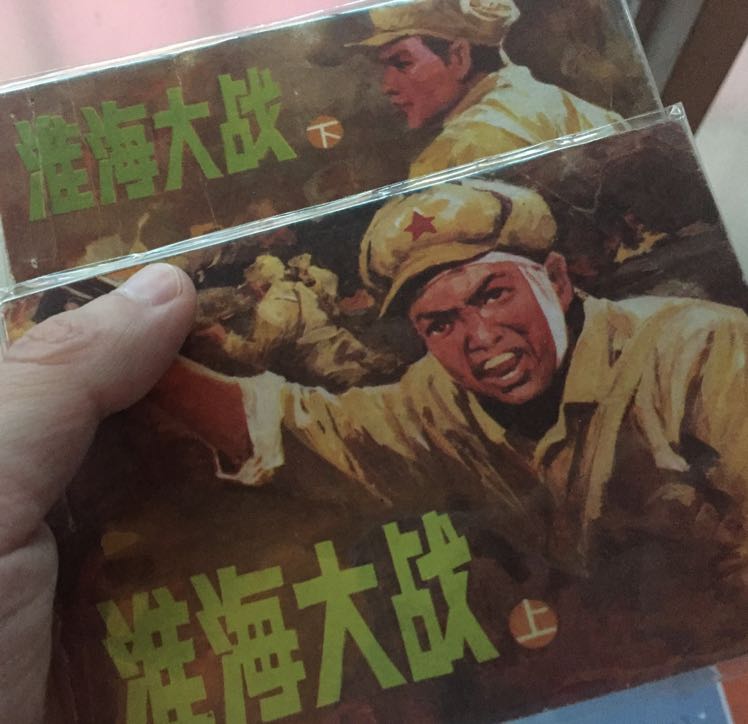

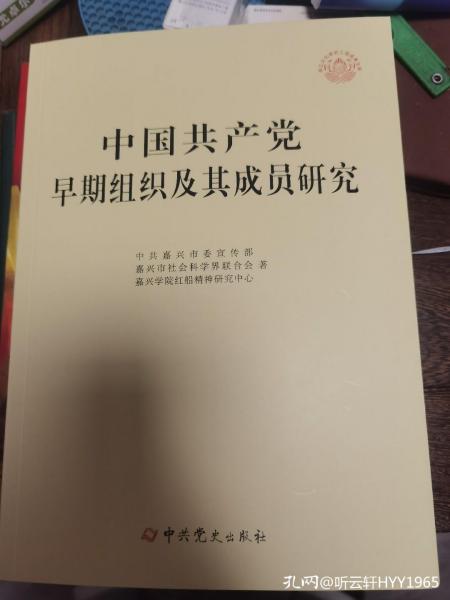

书店并不大,只有一个门面,百来个平方,高高的书架放满了旧书,中间的书台上也堆满了旧书。古籍不多,标价各有高低,但总体而言不算高。其他的书籍,以文史为主,我居然找到了一本写我们老祖宗的书《再论春申君》,不禁欢喜,收入囊中。后有看到一本江澄波先生的口述史《书船长载江南月》,更是欢喜。翻看一看,居然还是江先生的签名本,签名很漂亮。然而结账的时候,两位老者跟我说,因为是签名本,给我打个折。我不禁愕然,在网上,签名本可是买得比原价高多了。

“你们这个店上网吗?”我问。

“不上网”老者简短地回答我。

我默然无语,这真是一家纯粹的书店,开了一百多年,坚持着自己的初心,摒弃了尘世的喧嚣,这是一种何等的执着和信念啊。

曾经,我问过我们单位一个小年轻,你知道过去的书店卖什么书吗?他不能回答。其实过去的书店,除了卖新书,还卖旧书,甚至旧书的规模大于新书。解放后,新华书店也是经营过旧书的,但到了六十年代就基本停业了,至今没有恢复。我觉得,新华书店不卖旧书,那是极大的错误,也是摒弃了中国书业的传统。正如同江先生那本《书船长载江南月》中提到的书船,古时候,那些穿梭于江南河道里的贩书船,承载的不仅有新书,更多的是旧书,旧书里承载的是文脉。在当代,我觉得经营旧书仍有很大的意义,可以让我们从大量的日益同质化的书中沙里淘金,把真正有学术价值和流通价值的好书挑选出来,再次流通。不仅抢救和盘活真正的好书,也符合当下节约资源、循环利用的“绿色经济”的理念。当然,经营旧书是有门槛的,需要爱书、懂书、识书,需要有传承文化、保护文化的使命感和责任心。

临别书店,我拍了几张照。小叶为没见到江先生而懊恼。我说这不是给你留一个念想,留一个再来一次的机会么。

书店的斜对面,便是我们计划好要去看的“苏州状元博物馆”,不巧的是也在改造,不开放。倒是隔壁的“印象百戏”颇为雅致,走进去一看,小小店面别有天地。门厅后面的院子却是很大的,院子后面还有楼房,每天都有评弹,周六晚上还有昆曲。在这里,喝茶听曲,不正是老苏州人的一种雅致么?

从“印象百戏”出来,时间已经不早,我们返回观前街,寻找我们下一个目标:苏州古旧书店。想不到找了半天,居然就在我们刚才的地铁出口边上,我们不禁失笑。

苏州古旧书店很大,有三层,底层都是比较新的书,二层以碑帖拓印为主,居然有一个老员工在自己拓碑。小叶看了一会,跟我说,这个老员工的手法很传统,技术不错。书店的第三层则以古籍为主,颇有点规模。

“到底是苏州,还是有点底蕴的。”我和小叶不禁感叹。

三层只有一位头发染色,神态优雅,穿着一身旗袍的女店员,她正在修补古籍,我们上前搭话,她用一口正宗的苏州话回答。

“你这苏州话很正宗啊,我妈妈也是苏州人。”我说。

那个女店员来了兴致,与我们攀谈起来。原来她还比我大一岁,今年整六十岁了。她说苏州上规模的古旧书店也就这一家了,除了卖古籍,也卖一些古董和碑帖。我们从古籍聊到书柜,从书画聊到碑帖,很是投缘。她还告诉我,我记忆中的学士街,招财弄,都已经拆掉了。

“回不去的童年”我不由感慨道。

告别了那个店员阿姨,我们又顺便到隔壁的苏州文物商店去看看。谁知道刚进门,他们就告诉我们,文物商店马上要关门了。

“文物商店不是国营的吗,为什么要关门?”我问。

“上面要关就关呗,反正生意也不好。”一个男子回答我。

我与小叶从上到下看了看,小叶喜欢看木器,他看了许多,跟我说里面的做工如何如何。然后他笑着对我说,许多都是新的,做旧。我说你怎么看出来的,他笑道:“我搞这个几十年了,那个东西自己会告诉我,这不是故弄玄虚。”

从文物商店出来,时间不早了,我们又返回观前街买了一些糕点,便乘地铁返回。在地铁上,我打开手机,一看今天的步数:16000步。

“今天很尽兴啊,了却了心愿,买到了好书,锻炼了身体,还留了一个念想。”我对小叶说。

...展开全文

早上还在迷迷糊糊间,小叶就打电话给我,一起去苏州。这个事情已经商议了有段时间了,小叶一直没空,直至今天。

半个小时后,小叶的车就在楼下等我了。一个小时后,车至同里,再乘地铁4号线至苏州观前街商区,小叶说,这样的路程是最方便的。

出了地铁站,看时间已经十一点多了,先去吃饭。

到了苏州,自然要吃有特色的东西,我说简单点,吃面吧。

在观前街找到一家中华老字号,点了两碗响油鳝丝面。面是细面,正是苏州特色,鳝丝软糯,口感偏甜,但就着细细的姜丝,很好吃。

吃好面,靠导航,慢慢逛,约半个小时后到了我们的第一个目的地:文学山房旧书店。这是一家有着一百三十多年的老书店,历经祖孙三代,目前的店主江澄波先生,98岁。

非常可惜的是,由于门口在修路,不太方便,江澄波先生这段时间不过来书店。有另外两个五六十岁的老者在看店。

书店并不大,只有一个门面,百来个平方,高高的书架放满了旧书,中间的书台上也堆满了旧书。古籍不多,标价各有高低,但总体而言不算高。其他的书籍,以文史为主,我居然找到了一本写我们老祖宗的书《再论春申君》,不禁欢喜,收入囊中。后有看到一本江澄波先生的口述史《书船长载江南月》,更是欢喜。翻看一看,居然还是江先生的签名本,签名很漂亮。然而结账的时候,两位老者跟我说,因为是签名本,给我打个折。我不禁愕然,在网上,签名本可是买得比原价高多了。

“你们这个店上网吗?”我问。

“不上网”老者简短地回答我。

我默然无语,这真是一家纯粹的书店,开了一百多年,坚持着自己的初心,摒弃了尘世的喧嚣,这是一种何等的执着和信念啊。

曾经,我问过我们单位一个小年轻,你知道过去的书店卖什么书吗?他不能回答。其实过去的书店,除了卖新书,还卖旧书,甚至旧书的规模大于新书。解放后,新华书店也是经营过旧书的,但到了六十年代就基本停业了,至今没有恢复。我觉得,新华书店不卖旧书,那是极大的错误,也是摒弃了中国书业的传统。正如同江先生那本《书船长载江南月》中提到的书船,古时候,那些穿梭于江南河道里的贩书船,承载的不仅有新书,更多的是旧书,旧书里承载的是文脉。在当代,我觉得经营旧书仍有很大的意义,可以让我们从大量的日益同质化的书中沙里淘金,把真正有学术价值和流通价值的好书挑选出来,再次流通。不仅抢救和盘活真正的好书,也符合当下节约资源、循环利用的“绿色经济”的理念。当然,经营旧书是有门槛的,需要爱书、懂书、识书,需要有传承文化、保护文化的使命感和责任心。

临别书店,我拍了几张照。小叶为没见到江先生而懊恼。我说这不是给你留一个念想,留一个再来一次的机会么。

书店的斜对面,便是我们计划好要去看的“苏州状元博物馆”,不巧的是也在改造,不开放。倒是隔壁的“印象百戏”颇为雅致,走进去一看,小小店面别有天地。门厅后面的院子却是很大的,院子后面还有楼房,每天都有评弹,周六晚上还有昆曲。在这里,喝茶听曲,不正是老苏州人的一种雅致么?

从“印象百戏”出来,时间已经不早,我们返回观前街,寻找我们下一个目标:苏州古旧书店。想不到找了半天,居然就在我们刚才的地铁出口边上,我们不禁失笑。

苏州古旧书店很大,有三层,底层都是比较新的书,二层以碑帖拓印为主,居然有一个老员工在自己拓碑。小叶看了一会,跟我说,这个老员工的手法很传统,技术不错。书店的第三层则以古籍为主,颇有点规模。

“到底是苏州,还是有点底蕴的。”我和小叶不禁感叹。

三层只有一位头发染色,神态优雅,穿着一身旗袍的女店员,她正在修补古籍,我们上前搭话,她用一口正宗的苏州话回答。

“你这苏州话很正宗啊,我妈妈也是苏州人。”我说。

那个女店员来了兴致,与我们攀谈起来。原来她还比我大一岁,今年整六十岁了。她说苏州上规模的古旧书店也就这一家了,除了卖古籍,也卖一些古董和碑帖。我们从古籍聊到书柜,从书画聊到碑帖,很是投缘。她还告诉我,我记忆中的学士街,招财弄,都已经拆掉了。

“回不去的童年”我不由感慨道。

告别了那个店员阿姨,我们又顺便到隔壁的苏州文物商店去看看。谁知道刚进门,他们就告诉我们,文物商店马上要关门了。

“文物商店不是国营的吗,为什么要关门?”我问。

“上面要关就关呗,反正生意也不好。”一个男子回答我。

我与小叶从上到下看了看,小叶喜欢看木器,他看了许多,跟我说里面的做工如何如何。然后他笑着对我说,许多都是新的,做旧。我说你怎么看出来的,他笑道:“我搞这个几十年了,那个东西自己会告诉我,这不是故弄玄虚。”

从文物商店出来,时间不早了,我们又返回观前街买了一些糕点,便乘地铁返回。在地铁上,我打开手机,一看今天的步数:16000步。

“今天很尽兴啊,了却了心愿,买到了好书,锻炼了身体,还留了一个念想。”我对小叶说。

...展开全文