广西民族博物馆·壮锦

壮锦作为壮族的文化瑰宝,与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦,以棉纱为经,以各种彩色丝绒为纬,采用通经断纬的方法巧妙交织而成。这种利用棉线或丝线编织而成的精美工艺品,图案生动,结构严谨,色彩斑斓,充满热烈、开朗的民族格调,体现了壮族人民对天地的崇拜和对美好生活的追求与向往。因地域和支系的不同而存在着差异,不同支系在服装样式、色彩和饰物上呈现出不同的形态,一些图案纹饰和饰物的款式成为壮族区分于周边其它民族和本民族内部不同支系的标识。

考古证实,早在汉代广西已有织锦技艺。据《唐六曲》和《元和郡县志》记载,当时壮族人民所织出来的多种布料,已被封建王朝列为贡品。《广东新语》转引当时记载:“细者宜暑,柔熟者御寒。”新中国成立后,考古工作者在广西罗泊湾汉墓的七号残葬坑内发掘出土了数块橘红色回纹锦残片,证实汉代广西已确有织锦技艺。

在唐代,壮族人民所织的蕉布、白苎布、麻布、丝布等9种布料,已被列为朝廷贡品。而真正能够称为“锦”的纺织品则出现于宋代。当时,宋王朝需要“绸绢纳布丝锦以供军需”,在四川设立“蜀锦院”,把大量的蜀锦运往广西,再经广西运往各地。壮族人民很快接受蜀锦纺织工艺,壮锦也应运而生。

南宋周去非《岭外代答》记载:“(壮锦)白质方纹,广幅大缕,似中都之线罗,而佳丽厚重,诚南方之上服也。”所谓“白质方纹”就是指当时生产的壮锦,其装饰花纹为方格几何纹,其色调为单色,这充分表明,早期的壮锦已经具备“厚重”和织有方格纹图案的基本特征了。

明清时期,壮锦越来越流行,工艺也越来越精湛,已发展到用多种色彩的绒线编织,呈现出绚丽多姿的色彩。壮锦虽仍贵为皇室贡品,但寻常百姓亦可享用。经过岁月的洗礼,壮锦慢慢地成为平常人家的日用品和装饰品,姑娘嫁妆中不可或缺之物,编织壮锦更成了壮族妇女必不可少的“女红”。

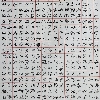

壮锦图案构成式样大致有三种:一是平纹上织二方连续和四方连续的几何纹,组成连绵的几何图案,显得朴素而明快;二是以各种几何纹为底,上饰动植物图案,形成多层次的复合图形,图案清晰而有浮雕感;三是用多种几何纹大小结合,方圆穿插,编织成繁密而富于韵律感的复合几何图案,有严谨和谐之美。传统的壮锦图案,包括通过方格纹、字纹、水波纹、云纹、回字纹、编织纹、同心圆纹构成,有数十种之多,大都选取生活中的可见之物和象征吉祥幸福的花纹,比如有蝶恋花、凤穿牡丹、双龙戏珠、狮子滚球、鲤鱼跳龙门等作为构图。在这些图案之中,凤的图案独占鳌头,在广西有“十件壮锦九件凤,活似凤从锦中出”的说法。几十年来,壮锦的构图又增添了桂林山水、粮食丰收、葵花向阳、民族团结等反映壮族人民新生活、新风貌的图案,美轮美奂,多彩多姿。

“红配绿,看不俗”,体现了壮族织锦艺人对配色的独到之处:既要艳丽夺目,还要经久耐看。壮族多喜重彩,以红、黄、蓝、绿为基本色,其余是补色,对比鲜明强烈;以红为背景,充满热烈、活跃、欢腾的气氛;用绿作烘托,有开朗的情调;如以黄绿配置,则艳丽动人。一幅壮锦,常常用几种颜色甚至是十几种颜色搭配组成,由于配置得当,显得斑斓绚丽,丰富统一。壮锦色彩运用的特点,是以少见多,淳朴中见丰富,素雅中见多彩,对比鲜明强烈,显示壮族人民热情、爽朗、勇敢、朴素的性格。

在广西,主要有宾阳、靖西和忻城三个地方与壮锦有较深的渊源。当地居民在保留传统工艺的前提下,应用现代纺织技术和材料对壮锦织锦技术和织锦材料进行改进,如应用电脑意匠图、采用开司米绒线、人造丝等材料让壮锦的色彩和图案更鲜艳、更富有立体感和时代感,拓展了壮锦机器化、规模化的道路,也使壮锦的工艺升级、设计创新,以及市场营销上都有了巨大的收获,目光和思维都上了一个层次。在发掘保护壮锦文化的同时,着力开发兼具实用价值和艺术价值的壮锦新产品,将织锦元素应有到箱包、鞋帽、旅游纪念品等产品上,以提升壮锦产品的档次和文化含量。在古老的壮锦与时代同步的方向上,迈上了一个新台阶,也使广西壮锦的产销得到了长足发展。

历经1000多年的变革,以壮锦艺术为典型代表的广西民族织锦艺术已成为我国传统民间艺术的重要组成部分。壮锦在广西各族人民长期的劳动实践中,产生丰富精彩的纹样,反映了他们对生活、大自然和民族文化的热爱和尊崇,渗透着民族文化的乐观精神,凝聚着人们的美好向往,表达出真诚的情感,在满足生活基本需要的同时,把物质的实用功能与精神需求紧密结合,成为承载民族文化记忆的“活化石”。 ...展开全文