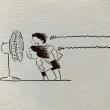

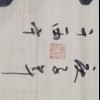

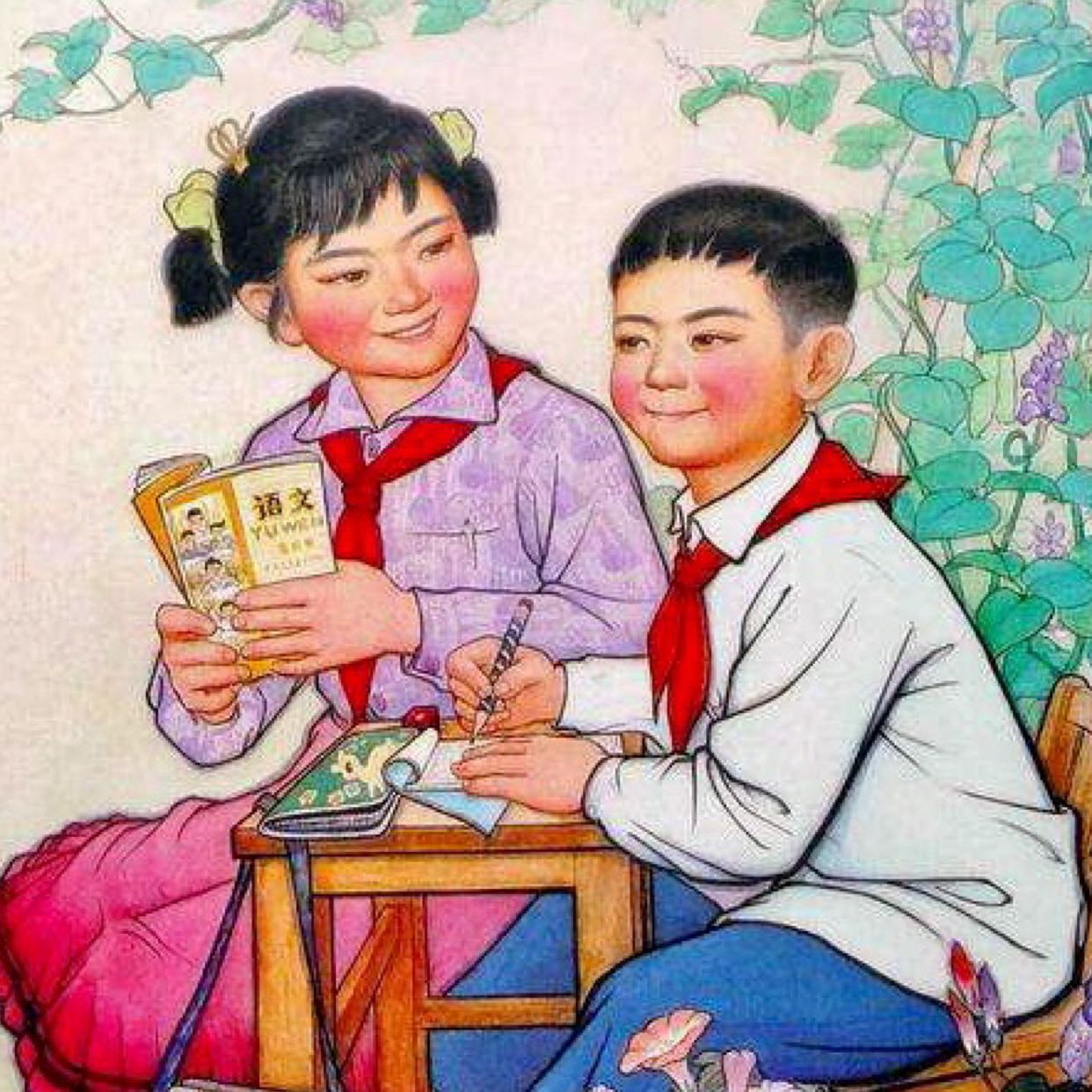

淘得画家郭生老先生与家人生活照,及其家人往来书信数十封,尤其是老先生亲笔写给女儿的书信,在那个时光慢的年代尤为珍贵,特塑封珍藏之。

郭生,1921年生,山西平遥人,别名亦群。1938年在部队从事美术工作,1942年毕业于延安鲁迅艺术学院美术系。历任八路军战斗剧社美术队创作员、四川省美术工作室副主任、四川美术学院附中校长、成都画院副院长。擅长版画创作,作品有年画《毛主席与劳动模范》,壁画《民兵大战蒲阁寨》,版画《红旗颂》等。

郭生,1921年生,山西平遥人,别名亦群。1938年在部队从事美术工作,1942年毕业于延安鲁迅艺术学院美术系。历任八路军战斗剧社美术队创作员、四川省美术工作室副主任、四川美术学院附中校长、成都画院副院长。擅长版画创作,作品有年画《毛主席与劳动模范》,壁画《民兵大战蒲阁寨》,版画《红旗颂》等。