在废墟上寻找文明的火种——评《旧中国大博览1900-1949》

翻开这部重达3.2公斤的皇皇巨著,泛黄的老照片在指尖翻飞,定格在1900年北京城墙上斑驳的弹痕里。这不仅仅是一本编年体历史图鉴,更是一曲用影像谱写的文明安魂曲。在泛着油墨香的纸页间,我们目睹一个古老帝国如何在现代性浪潮中支离破碎,又如何在废墟之上重构文明基因。

一、被解构的文明符号

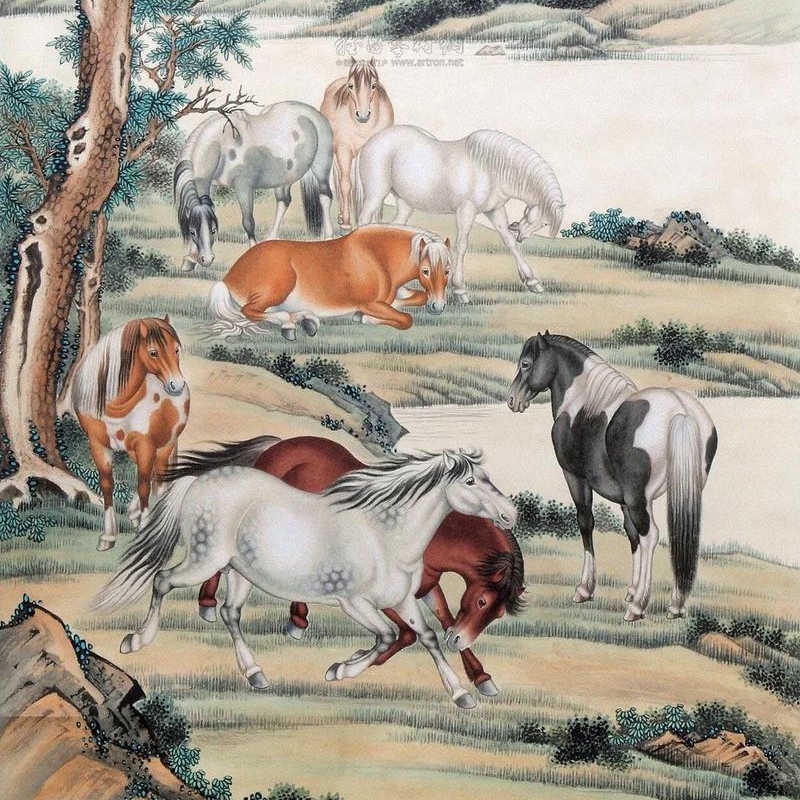

庚子年的硝烟揭开了旧中国最后的遮羞布。书中收录的1903年天津租界明信片上,维多利亚式钟楼与中式茶馆形成诡异的共生。这种空间错置恰如李鸿章"裱糊匠"式的改革,在旧体制上拼贴现代符号。上海滩月份牌里的旗袍美人,北平八大胡同的霓虹招牌,这些文明的碎片在殖民现代性中漂浮,成为被消费的东方奇观。当1912年紫禁城褪去龙旗时,失去符号依托的旧秩序轰然崩塌。

二、废墟中的文明重构

1937年淞沪会战航拍图中,四行仓库的断壁残垣与苏州河对岸的十里洋场构成蒙太奇般的对照。正是在这样的荒诞场景中,西南联大教授们用骡马驮着古籍西迁,商务印书馆在轰炸间隙印刷教科书,梅兰芳蓄须明志却坚持改良京剧。文明的韧性不在于金銮殿的雕梁画栋,而在于知识分子用《观察》杂志传递思想火种,实业家在宜昌大撤退中抢救民族工业命脉。这些暗流涌动的文化自觉,构成了文明重构的隐秘线索。

三、现代性的双重面相

南京路上有轨电车的钢铁轨道与黄包车夫的草鞋形成刺眼的隐喻。书中1948年法币崩溃的新闻照片里,成捆钞票堆砌的货币坟墓,暴露出移植现代金融体系的排异反应。但同期《大公报》刊载的乡村建设实验,晏阳初在定县推广的平民教育,又昭示着本土化现代性的可能。这种撕裂与挣扎在1949年外滩海关大楼易帜的镜头中达到顶点,飘扬的红旗与江面外国舰的残影,定格了文明转型的阵痛瞬间。

合上这本收录2700余幅珍贵影像的图史,耳边回响着陈寅恪"独立之精神,自由之思想"的箴言。旧中国不是简单的历史过客,那些在动荡中坚守的文明火种,那些在废墟上重建的精神家园,构成了当代中国最深沉的文化基因库。当我们在AI时代回望这些泛黄影像时,或许更能理解:真正的文明传承,从不是博物馆里的标本陈列,而是熔岩般奔涌不息的精神长河。 ...展开全文