#读万卷书,行万里路# 湘西行—张家界与吴冠中

吴冠中之于张家界,说他是让这里被世人所识的第一人,应该不为过。他们共同缔造了现代艺术史和张家界旅游史上的一段佳话。

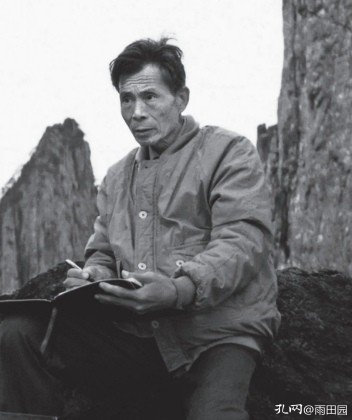

在我国美术界,吴冠中被称作是一位“通古今之变,成中西之美”的艺术家。吴冠中作为一生为祖国山河立传的一代艺术大师,他与张家界相识且相知,就是机缘所致。

1979年10月,60岁的吴冠中应邀来湖南为人民大会堂湖南厅绘制巨幅油画《韶山》,省里同他商量稿酬,他婉言拒绝,只要求借一辆车在湖南境内探寻风景。当时随行的人员极力向吴冠中推荐张家界国营林场。初时急着赶路的吴冠中并未有太大兴趣,见过许多“名不副实”的风景,他对张家界并未抱太多希望,在坑坑洼洼的简易公路上行驶中,吴冠中的耐心一点点消磨。车过两岔、板坪、马公亭,山势越来越陡,说话间,车翻过一个山头,突然峰回路转,奇山异色像帷幕被拉开,眼前豁然开朗。

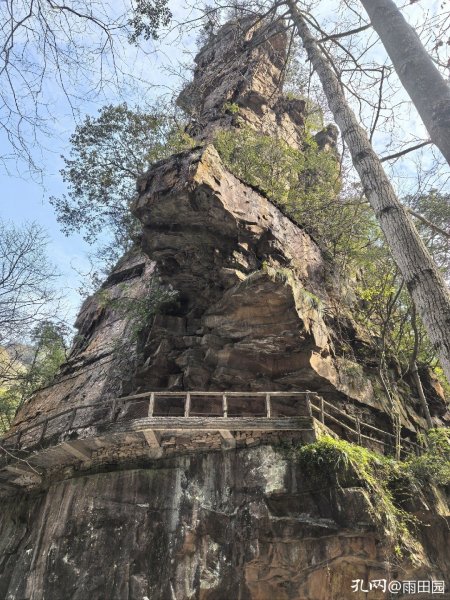

看着眼前的如画风景,吴冠中高兴得像个孩子,他放眼四顾,似乎眼睛都不够用,一路上还不迭地说:“怎么说像桂林呢?比桂林更奇特、更野!”

吴冠中被张家界奇异幽深的世界深深吸引,眼前奇峰连绵、怪石高耸、洞壑幽深、流泉飞坠。他跑遍了大半个中国,游览过无数的名山大川,却从来没见过这样的一个好去处。凭借着自己对自然美的敏锐感受,他马上认识到了张家界独特的审美价值,决定在这里认真看一看。

在当地林业工人带领下,吴冠中一行向大山深处进发,所见真可谓一步一景,美不胜收。这里纳南北风光,兼诸山之美,如同一部独一无二的风景奇书。更像一幅百看不厌的山水长卷,使人流连忘返。陶醉于这如诗如画,如梦如幻的景色中,吴冠中深感此行不虚,更为自己的发现感到兴奋不已。

他在伐木工人擀面的巨大案板上,准备创作一幅巨作,记录下自己看见的神奇景色。为了捕捉美好的景象,吴冠中采用了他擅长的彩墨技法,先勾出山体的大轮廓,然后横涂竖抹,纸上不一会儿就出现了耸立的奇峰、苍翠的松柏、高悬的瀑布、潺潺的溪流、浮动的烟岚。

吴冠中一遍一遍地加工,用了三天时间,创作出两米多长的《马鬃岭》和一米见方的《张家界》。

因为时间安排较紧,吴冠中在张家界住了3个晚上,画了3个白天。在离开前一天的晚饭之后,吴冠中在评论家邓平祥的陪伴下,在山间小道散步,他很动情地说:“我要为张家界写一篇散文游记,名字就起唐诗‘养在深闺人未识’,今晚就写。”

于是,在1980年元旦的《湖南日报》上,他的《养在深闺人未识——张家界是一颗风景明珠》发表。文中写道:“为了探求绘画之美,我辛辛苦苦踏过不少名山,觉得雁荡、武夷、青城、石林……都比不上这无名的张家界美。”“这里秀色不让桂林,但丹峦比桂林更神秘,更集中,更挺拔,更野!”不久,《人民日报》、《人民画报》、《文汇报》等报刊相继转载了此文,张家界也一步步走出“深闺”,这座小镇的命运从此改变。

吴冠中回到北京后,即向好友黄永玉极力推荐了张家界,次年黄永玉偕夫人来到张家界一游,对张家界赞叹依然。于是黄永玉也向香港和海外的朋友力荐,不久张家界又迎来了以陈复礼为首的3位摄影大师。他们拍摄了很多精美的图片,在香港办了一个张家界风光摄影展。从此,很多人寻着大师的足迹前来,探寻吴冠中笔墨丹青和字里行间中的奇山异水。张家界渐为人知,旅游发展大幕徐徐拉开。

多年以后,张家界的美一直在吴冠中心中萦绕不去,在自己的自传《我负丹青》和著作《文心画眼》中多次描绘当时的所见所感,文中写道:“翌晨我们匆匆入山,陡峰林立,直插云霄,溪流穿行,曲折多拐,野、奇、深远,无人迹。”

张家界曾多次热情邀吴冠中回去看看新貌,但可惜他一直没有机会。翻阅那幅在擀面案子上作的“马鬃岭”的印刷品,吴冠中说:“激情犹在。”

1992年,也就是13年之后,吴冠中虽因种种原因一直无缘重游张家界,但是凭借当年的写生画,以及心中对张家界的记忆,创作了《自家斧劈——张家界》。这幅作品后来被法国立塞奇博物馆收藏。

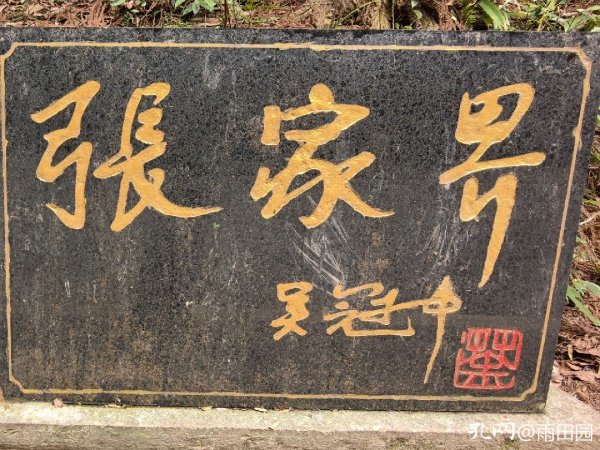

2008 年张家界建市20周年之际,吴冠中被公推为张家界特殊贡献奖之首,他当时也欣然接受“张家界荣誉市民”称号,并同意设立以他名字命名的“张家界吴冠中旅游文学艺术奖”。

2010年6月25日,吴冠中在北京逝世,享年91岁。消息一出,张家界人民沉浸在悲痛之中,纷纷通过网络、报纸、短信等多种方式深切怀念助推张家界早期开发的大功臣。

2012年,在武陵源国家森林公园成立30周年之际,吴冠中魂归“界里”纪念铜像永久落户张家界,那位紧锁着眉头、身上背着画夹的画家将永远行走在武陵源的青山绿水间……。

吴冠中之于张家界,说他是让这里被世人所识的第一人,应该不为过。他们共同缔造了现代艺术史和张家界旅游史上的一段佳话。

在我国美术界,吴冠中被称作是一位“通古今之变,成中西之美”的艺术家。吴冠中作为一生为祖国山河立传的一代艺术大师,他与张家界相识且相知,就是机缘所致。

1979年10月,60岁的吴冠中应邀来湖南为人民大会堂湖南厅绘制巨幅油画《韶山》,省里同他商量稿酬,他婉言拒绝,只要求借一辆车在湖南境内探寻风景。当时随行的人员极力向吴冠中推荐张家界国营林场。初时急着赶路的吴冠中并未有太大兴趣,见过许多“名不副实”的风景,他对张家界并未抱太多希望,在坑坑洼洼的简易公路上行驶中,吴冠中的耐心一点点消磨。车过两岔、板坪、马公亭,山势越来越陡,说话间,车翻过一个山头,突然峰回路转,奇山异色像帷幕被拉开,眼前豁然开朗。

看着眼前的如画风景,吴冠中高兴得像个孩子,他放眼四顾,似乎眼睛都不够用,一路上还不迭地说:“怎么说像桂林呢?比桂林更奇特、更野!”

吴冠中被张家界奇异幽深的世界深深吸引,眼前奇峰连绵、怪石高耸、洞壑幽深、流泉飞坠。他跑遍了大半个中国,游览过无数的名山大川,却从来没见过这样的一个好去处。凭借着自己对自然美的敏锐感受,他马上认识到了张家界独特的审美价值,决定在这里认真看一看。

在当地林业工人带领下,吴冠中一行向大山深处进发,所见真可谓一步一景,美不胜收。这里纳南北风光,兼诸山之美,如同一部独一无二的风景奇书。更像一幅百看不厌的山水长卷,使人流连忘返。陶醉于这如诗如画,如梦如幻的景色中,吴冠中深感此行不虚,更为自己的发现感到兴奋不已。

他在伐木工人擀面的巨大案板上,准备创作一幅巨作,记录下自己看见的神奇景色。为了捕捉美好的景象,吴冠中采用了他擅长的彩墨技法,先勾出山体的大轮廓,然后横涂竖抹,纸上不一会儿就出现了耸立的奇峰、苍翠的松柏、高悬的瀑布、潺潺的溪流、浮动的烟岚。

吴冠中一遍一遍地加工,用了三天时间,创作出两米多长的《马鬃岭》和一米见方的《张家界》。

因为时间安排较紧,吴冠中在张家界住了3个晚上,画了3个白天。在离开前一天的晚饭之后,吴冠中在评论家邓平祥的陪伴下,在山间小道散步,他很动情地说:“我要为张家界写一篇散文游记,名字就起唐诗‘养在深闺人未识’,今晚就写。”

于是,在1980年元旦的《湖南日报》上,他的《养在深闺人未识——张家界是一颗风景明珠》发表。文中写道:“为了探求绘画之美,我辛辛苦苦踏过不少名山,觉得雁荡、武夷、青城、石林……都比不上这无名的张家界美。”“这里秀色不让桂林,但丹峦比桂林更神秘,更集中,更挺拔,更野!”不久,《人民日报》、《人民画报》、《文汇报》等报刊相继转载了此文,张家界也一步步走出“深闺”,这座小镇的命运从此改变。

吴冠中回到北京后,即向好友黄永玉极力推荐了张家界,次年黄永玉偕夫人来到张家界一游,对张家界赞叹依然。于是黄永玉也向香港和海外的朋友力荐,不久张家界又迎来了以陈复礼为首的3位摄影大师。他们拍摄了很多精美的图片,在香港办了一个张家界风光摄影展。从此,很多人寻着大师的足迹前来,探寻吴冠中笔墨丹青和字里行间中的奇山异水。张家界渐为人知,旅游发展大幕徐徐拉开。

多年以后,张家界的美一直在吴冠中心中萦绕不去,在自己的自传《我负丹青》和著作《文心画眼》中多次描绘当时的所见所感,文中写道:“翌晨我们匆匆入山,陡峰林立,直插云霄,溪流穿行,曲折多拐,野、奇、深远,无人迹。”

张家界曾多次热情邀吴冠中回去看看新貌,但可惜他一直没有机会。翻阅那幅在擀面案子上作的“马鬃岭”的印刷品,吴冠中说:“激情犹在。”

1992年,也就是13年之后,吴冠中虽因种种原因一直无缘重游张家界,但是凭借当年的写生画,以及心中对张家界的记忆,创作了《自家斧劈——张家界》。这幅作品后来被法国立塞奇博物馆收藏。

2008 年张家界建市20周年之际,吴冠中被公推为张家界特殊贡献奖之首,他当时也欣然接受“张家界荣誉市民”称号,并同意设立以他名字命名的“张家界吴冠中旅游文学艺术奖”。

2010年6月25日,吴冠中在北京逝世,享年91岁。消息一出,张家界人民沉浸在悲痛之中,纷纷通过网络、报纸、短信等多种方式深切怀念助推张家界早期开发的大功臣。

2012年,在武陵源国家森林公园成立30周年之际,吴冠中魂归“界里”纪念铜像永久落户张家界,那位紧锁着眉头、身上背着画夹的画家将永远行走在武陵源的青山绿水间……。