#购书记# 两个词的人生智慧

2023年买的第一本书是《一百年许多人许多事》,去年12月出版,是翻译家杨苡的口述自传,撰写者余斌。

这本书出版不久,杨苡就于1月27日过世了,103周岁。1月22日大年初一晚上,央视新闻频道《吾家吾国》“中国国家影像人物志”还播出了她的专题。除了杨苡,春节档这几期都是85岁以上的科学家。1月还有一位地质学家冯增昭也过世了,96周岁。

就影像来看,二人的气质截然不同。冯增昭1952年清华大学地质系毕业,用他的“冯铁腿”到处跑,为国家找矿,锻炼出一副强健的体魄,晚年说话仍铿锵有力。他也从事过翻译工作,熬夜在昏暗的煤油灯下翻译外国教材,据说很受欢迎。杨苡沉稳静雍容,谈话过程中她的一个白发苍苍的女儿在旁画速写。

杨苡出身名门,故事丰富,还涉及不少民国名人。我不太看这些,这次因为看到了录影,忍不住搜到刚出版的自传就下单了,预售的书,尚未发货。简单翻了书评,都说回忆有大量细节,有个读者说她百岁仍有少女情态,撰写人余斌是张爱玲研究者,张就相反,少女时期也少有此态。回想节目影像,确实有点这样的感觉。

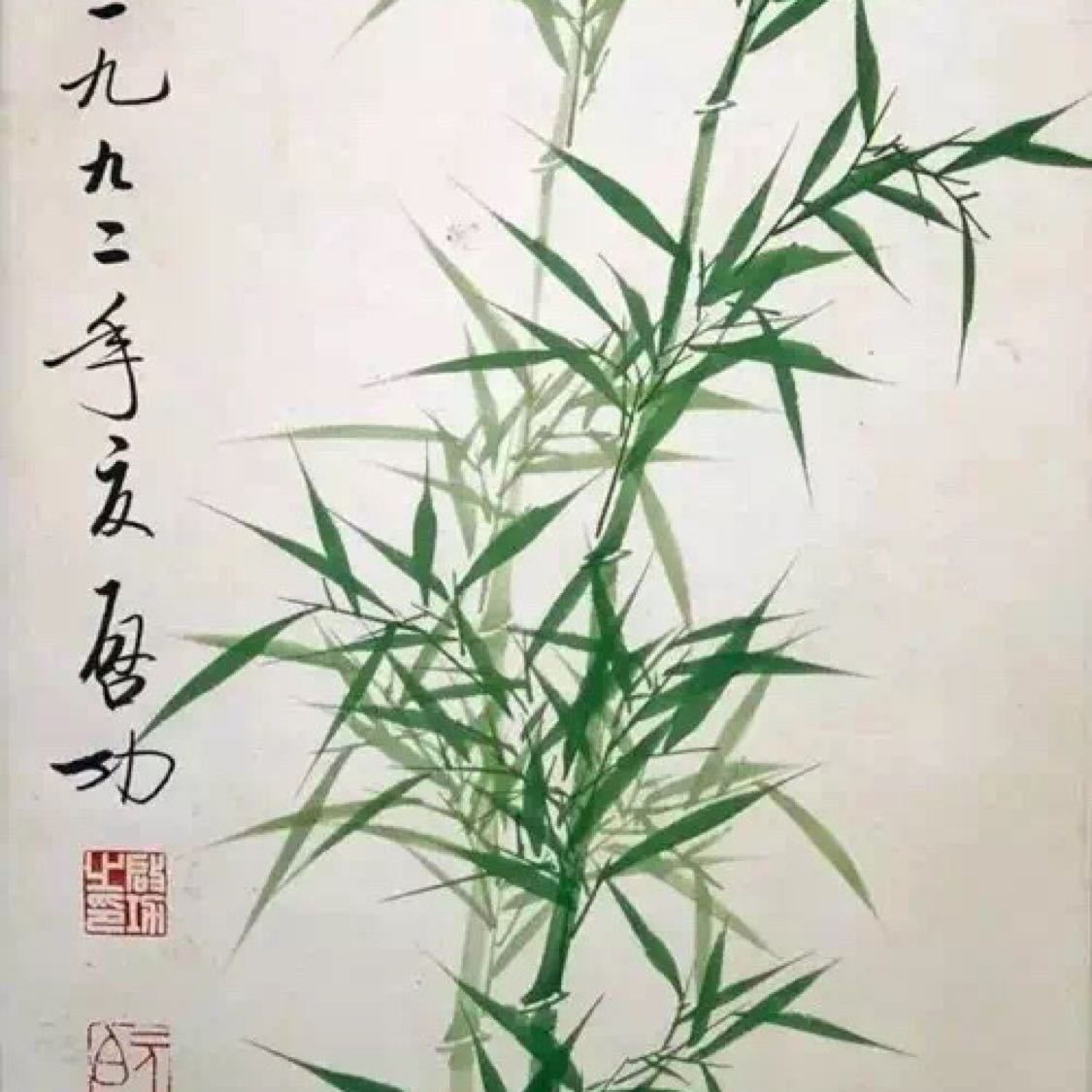

杨苡喜欢引用《基督山伯爵》中“人类的全部智慧就包含在两个词当中:等候与盼望”,并在手帕上绣了这两个词。

她还对记者说“人生值得一过”,“活着就是胜利”。人老了能这么说,想必已经接受了经历过的坎坷,种种不甘、遗憾、伤痛得到了来自生活或自己心灵的抚慰,更多感受到生命的喜悦和踏实。活着就还有转机,活着“就是”胜利把底线定得很低,是留得青山在不愁没柴烧的最朴素的庆幸、乐观,接近了平淡是真的境界。

有人输光筹码就失去了活着的希望,有人卧病多年仍愿活着。正如大仲马在等候与盼望之前说的:“这个世界上无所谓幸福与无所谓不幸,只有一种状况和另一种状况的比较,如此而已。只有体验过极度不幸的人,才能够品尝到极度的幸福,只有下过死的决心的人,才能懂得活着是多么快乐。”幸与不幸,值与不值,都在于心态,在于比较的程度和对象。

所以,虽然杨苡的出身属于极少数,但那百年的战乱、更迭,无论阶层高低,几乎没有不经历环境变动所带来的痛苦的。她几经波折的个人经历和心路历程,仍有共通的意义。

大仲马使用的这两个词,确实凝练而普世地表达出了这种智慧。

“等候”,耐心的等待、沉默的忍耐,或负重的坚守,都可能是排解着焦躁、克制了愤怒、收敛或转化了欲望、抱持着信念的候望。想把时间当朋友,是要学会等候的。不如意事常八九,美好的事物常常需要一些修炼才能获得,或需要一些妥协去守护。“需”字的本义就是等待,“需要”是最常见的后起义。

“等候”也可能是极致的蛰伏和蜕变的基础,从潜龙勿用到飞龙在天,等待、等候至为重要。君子在等候时不易乎世,不为世俗所移易,亦不失进德修业的振作与审慎。换作更世俗的说法,在没有机会或处于弱势时,忍耐并多方面积蓄自己的能力和资源,谨慎地不出错,只有保持平静,才可能有敏锐的、正确的判断力,“候”到适合自己的时机便不犹豫。应时而动正是等候的意义。

“盼望”是“等候”的根源和保证。盼望是来自深层生机的心意、愿望或向往,是信念的底色,而不仅仅是欲望的呈现。认识自己、了解自己的心意,却非人人能做到;永葆生活的希望和生命的活力,也绝不容易。如果盼望得太久了,等待得太久了,当付出与结果远远不成正比,当长期缺乏正反馈、一点一点掉进无助的漩涡时,人是很容易失掉信心的。时代、阶层、生活环境、体质、某种机缘之类这些强大的属于背景的东西,有的根本无法改变,有的需要付出正确而长期的努力去尽量改变,或者尽量适应或保持,在漫长的过程里,只有保持身心的良性循环,盼望才能真诚而长久,等候才不失正向的光亮。

这两个词,更常见的译文似乎是“等待和希望”。

感觉“等待”是更通用的。“等候”的“候”字有伺望的意思,古代的“候人”是道路上迎送宾客的官吏,或伺望敌人的人。“候”字还有探望问候、表示时令之义,使人感到比“待”的情景更具体,感情色彩也更浓。

“希望”在现代汉语中,似乎也比“盼望”更通用,适用更广泛。“盼”在目部,美目盼兮的盼是眼睛黑白分明,还有“看”、以及更明显的青眼、青睐之义,“盼倩”更特指女子貌美。戏曲歌词里的盼望,也带着相对来说更浓的个人情感。“希”则带着仰慕、企求的意思,常用词是“希冀”,适用对象便未必亲近、亲昵了。

“等候和盼望”,比起“等待和希望”,更细腻缱绻,符合杨苡的气质。想起梁实秋曾直译的《咆哮山庄》,杨苡的译名则是《呼啸山庄》,后者有种相对收敛的美感,反而更直击人心。

这两个词无论哪种译法,都是从更长久、深远的层次看事物,或者经由恰当的比较、或极端的经历和感受(例如《基督山伯爵》的故事),而靠近更简单的生命本真,以绵绵不绝的生机与能量,智慧地寻找生命的出路。

愿我们在回顾自己一生时,都能坦然地说,人生值得一过。

2023年买的第一本书是《一百年许多人许多事》,去年12月出版,是翻译家杨苡的口述自传,撰写者余斌。

这本书出版不久,杨苡就于1月27日过世了,103周岁。1月22日大年初一晚上,央视新闻频道《吾家吾国》“中国国家影像人物志”还播出了她的专题。除了杨苡,春节档这几期都是85岁以上的科学家。1月还有一位地质学家冯增昭也过世了,96周岁。

就影像来看,二人的气质截然不同。冯增昭1952年清华大学地质系毕业,用他的“冯铁腿”到处跑,为国家找矿,锻炼出一副强健的体魄,晚年说话仍铿锵有力。他也从事过翻译工作,熬夜在昏暗的煤油灯下翻译外国教材,据说很受欢迎。杨苡沉稳静雍容,谈话过程中她的一个白发苍苍的女儿在旁画速写。

杨苡出身名门,故事丰富,还涉及不少民国名人。我不太看这些,这次因为看到了录影,忍不住搜到刚出版的自传就下单了,预售的书,尚未发货。简单翻了书评,都说回忆有大量细节,有个读者说她百岁仍有少女情态,撰写人余斌是张爱玲研究者,张就相反,少女时期也少有此态。回想节目影像,确实有点这样的感觉。

杨苡喜欢引用《基督山伯爵》中“人类的全部智慧就包含在两个词当中:等候与盼望”,并在手帕上绣了这两个词。

她还对记者说“人生值得一过”,“活着就是胜利”。人老了能这么说,想必已经接受了经历过的坎坷,种种不甘、遗憾、伤痛得到了来自生活或自己心灵的抚慰,更多感受到生命的喜悦和踏实。活着就还有转机,活着“就是”胜利把底线定得很低,是留得青山在不愁没柴烧的最朴素的庆幸、乐观,接近了平淡是真的境界。

有人输光筹码就失去了活着的希望,有人卧病多年仍愿活着。正如大仲马在等候与盼望之前说的:“这个世界上无所谓幸福与无所谓不幸,只有一种状况和另一种状况的比较,如此而已。只有体验过极度不幸的人,才能够品尝到极度的幸福,只有下过死的决心的人,才能懂得活着是多么快乐。”幸与不幸,值与不值,都在于心态,在于比较的程度和对象。

所以,虽然杨苡的出身属于极少数,但那百年的战乱、更迭,无论阶层高低,几乎没有不经历环境变动所带来的痛苦的。她几经波折的个人经历和心路历程,仍有共通的意义。

大仲马使用的这两个词,确实凝练而普世地表达出了这种智慧。

“等候”,耐心的等待、沉默的忍耐,或负重的坚守,都可能是排解着焦躁、克制了愤怒、收敛或转化了欲望、抱持着信念的候望。想把时间当朋友,是要学会等候的。不如意事常八九,美好的事物常常需要一些修炼才能获得,或需要一些妥协去守护。“需”字的本义就是等待,“需要”是最常见的后起义。

“等候”也可能是极致的蛰伏和蜕变的基础,从潜龙勿用到飞龙在天,等待、等候至为重要。君子在等候时不易乎世,不为世俗所移易,亦不失进德修业的振作与审慎。换作更世俗的说法,在没有机会或处于弱势时,忍耐并多方面积蓄自己的能力和资源,谨慎地不出错,只有保持平静,才可能有敏锐的、正确的判断力,“候”到适合自己的时机便不犹豫。应时而动正是等候的意义。

“盼望”是“等候”的根源和保证。盼望是来自深层生机的心意、愿望或向往,是信念的底色,而不仅仅是欲望的呈现。认识自己、了解自己的心意,却非人人能做到;永葆生活的希望和生命的活力,也绝不容易。如果盼望得太久了,等待得太久了,当付出与结果远远不成正比,当长期缺乏正反馈、一点一点掉进无助的漩涡时,人是很容易失掉信心的。时代、阶层、生活环境、体质、某种机缘之类这些强大的属于背景的东西,有的根本无法改变,有的需要付出正确而长期的努力去尽量改变,或者尽量适应或保持,在漫长的过程里,只有保持身心的良性循环,盼望才能真诚而长久,等候才不失正向的光亮。

这两个词,更常见的译文似乎是“等待和希望”。

感觉“等待”是更通用的。“等候”的“候”字有伺望的意思,古代的“候人”是道路上迎送宾客的官吏,或伺望敌人的人。“候”字还有探望问候、表示时令之义,使人感到比“待”的情景更具体,感情色彩也更浓。

“希望”在现代汉语中,似乎也比“盼望”更通用,适用更广泛。“盼”在目部,美目盼兮的盼是眼睛黑白分明,还有“看”、以及更明显的青眼、青睐之义,“盼倩”更特指女子貌美。戏曲歌词里的盼望,也带着相对来说更浓的个人情感。“希”则带着仰慕、企求的意思,常用词是“希冀”,适用对象便未必亲近、亲昵了。

“等候和盼望”,比起“等待和希望”,更细腻缱绻,符合杨苡的气质。想起梁实秋曾直译的《咆哮山庄》,杨苡的译名则是《呼啸山庄》,后者有种相对收敛的美感,反而更直击人心。

这两个词无论哪种译法,都是从更长久、深远的层次看事物,或者经由恰当的比较、或极端的经历和感受(例如《基督山伯爵》的故事),而靠近更简单的生命本真,以绵绵不绝的生机与能量,智慧地寻找生命的出路。

愿我们在回顾自己一生时,都能坦然地说,人生值得一过。