#我最爱的作家# 知乎上曾有人提问说:世界上那些国家对中国比较了解。

有答友回答:就目前来说,地球上真正愿意了解,而且有能力了解中国的,大概也就是日本人了。至于西方民众,他们能分清中国和日本我们就已经感激不尽了;而我们第三世界国家的朋友们了解美国还来不及呢,恐怕还真没多少精力了解中国。

至于说仰慕中国文化,这其实无关于国力,而是由文化输出能力决定的。当下的世界舆论场上,西方主流信息还处于碾压态势,世界多数国家的民众,很难有太多的机会去接触,去深入了解中国。

为此我们的领袖,也对广大宣传口的精英们提出要求:要建立中国文化自信,要讲好中国故事,要推动中国文化走出去。

而用作品讲好中国故事,是推动中国文化走出最有效的手段。

今天为大家推荐的这部作品,正是一部深受东西方普遍赞誉的,介绍中国、介绍中国人的优秀作品。只不过这部作品成书于1935年。

当时,作为著名的中国通,诺贝尔文学奖的获得者赛珍珠曾这样评价这本书:它实事求是,不为真实而羞愧。它写得骄傲,写得幽默,写得美妙,既严肃又欢快,对古今中国都能给予正确的理解和评价。我认为这是迄今为止最真实、最深刻、最完备、最重要的一部关于中国的著作。

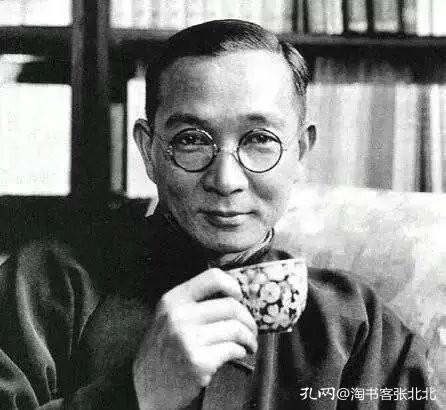

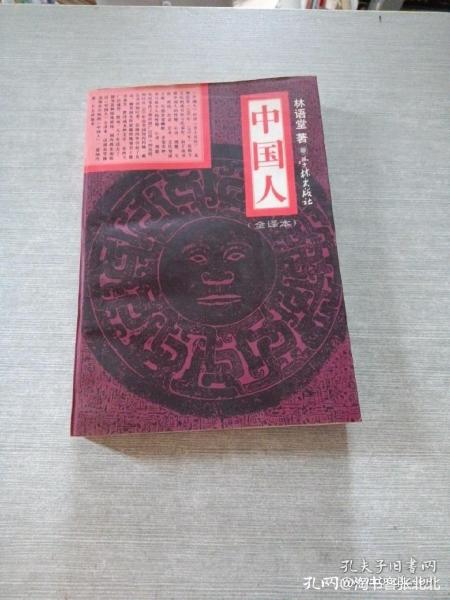

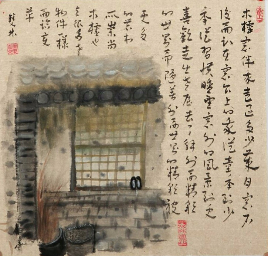

这本书就是林语堂的《中国人》旧译《吾土吾民》,也有人译为《吾国吾民》,该书这本书将中国人的性格、心灵、理想、生活、政治、社会、艺术、文化等与西方人的诸方面作了相应的、广泛的、深入的比较,并且写得非常幽默,非常美妙。所以自1935年由美国纽约。约翰·戴公司出版以来,在海内外引起了轰动,曾译成多种文字,在西方世界广泛流传。

这本书现在也已经在国内发行多年,并且出现了很多版本了,我今天为大家推荐的是由学林出版社1988年出版的《中国人》,这是国内第一个全译版本。

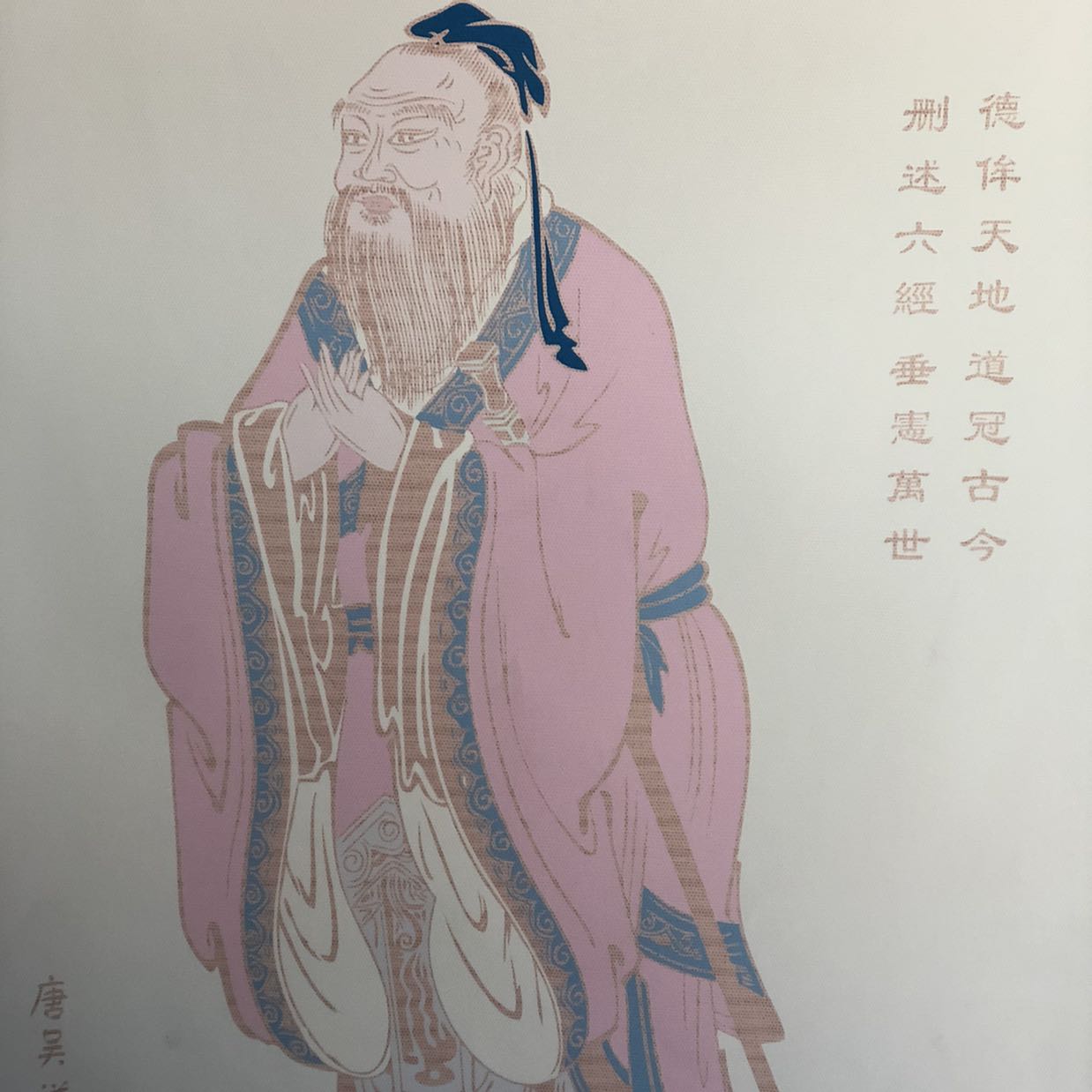

《中国人》是林语堂在西方文坛的成名作与代表作。这本书先是从整体性上介绍了中国人较之世界其他民族的不同。那就是文化是把中国人民结合为一个民族整体的基本要素,在我们文化的轨迹内,只有省域观念的存在,而从没有种族观念的抬头。这是国家稳定的重要条件之一。

作者又由北到南,从北方内陆到南方沿海,概括的讲了中国一些有代表性地区的人们的性格特点和生活习性,让“中国人”这个统称变得具体而立体。接着以大段落区隔,像快放的电影镜头一样,谈论了中国历史的演进;又在全国各省,灿若星河的仁人志士之中挑选出卓越代表,或王侯将相,或文人骚客;落到了具体的南北方在语言、音乐和诗歌方面的差异,并多处以诗为例进行对比说明。

于是有读者评论本书说:林先生起手就是大家风范:“研究任何一时代的文学或任何一时代的历史,其最终和最高之努力,往往用于觅取对该时代之‘人物’的精详的了解。”

林语堂是中西文化结合的产儿,他一向以“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”为座右铭,而这本《中国人》是林语堂用英语写作而成的,这也是为什么广受西方世界欢迎的重要原因,而本书获准引入国内后,出现了多个版本,而主要是1936年黄嘉德译本和1988年郝志dong与沈益洪合译版为主。有不少读者就这两个版本做对比后,认为黄嘉德翻译的《吾国与吾民》现在读起来不是很习惯,很多地方很拗口。其实这很正常,你想啊,黄嘉德翻译这本书的时候是1936年,考虑到当时的社会现状,他就用了文白夹杂的方式来翻译,其实他有些用词很文雅,有些地方翻得也很精彩的。

而1988年学林出版社决定出版全译本的时候,作为译者郝志doong与沈益洪两位老师,为了适应当代读者的需要,译文采用了现在通用的语体文,力求明白通畅而又生动活拨。放到现在我们大家自然读起这个版本就比1936年的老版本阅读体验感更好一些。

在1994年学林出版社再版本书的时候,译者沈益洪曾在后记中这样说:

半个多世纪以来,"吾国"与"吾民"都有了极大的变化。尽管中国人的基本性格不可能在短短几十年之间就彻底改变,然而敢作取为的人毕竟多起来了,他们是中国的脊梁。林语堂先生所呼吁的改革热情、参与精神、冒险意识、英雄胆略等等,已经在中华大地上大大发扬起来了。当然,这并不表明那些从封建社会长期积淀下来的内向性格、保守观念和落后的思维方式等惰性力 业已绝迹。重读《中国人》,我们可以警醒,可以意识到改革的长期性、艰巨性和复杂性。这样读来,《中国人》仍具有现实意义。

有答友回答:就目前来说,地球上真正愿意了解,而且有能力了解中国的,大概也就是日本人了。至于西方民众,他们能分清中国和日本我们就已经感激不尽了;而我们第三世界国家的朋友们了解美国还来不及呢,恐怕还真没多少精力了解中国。

至于说仰慕中国文化,这其实无关于国力,而是由文化输出能力决定的。当下的世界舆论场上,西方主流信息还处于碾压态势,世界多数国家的民众,很难有太多的机会去接触,去深入了解中国。

为此我们的领袖,也对广大宣传口的精英们提出要求:要建立中国文化自信,要讲好中国故事,要推动中国文化走出去。

而用作品讲好中国故事,是推动中国文化走出最有效的手段。

今天为大家推荐的这部作品,正是一部深受东西方普遍赞誉的,介绍中国、介绍中国人的优秀作品。只不过这部作品成书于1935年。

当时,作为著名的中国通,诺贝尔文学奖的获得者赛珍珠曾这样评价这本书:它实事求是,不为真实而羞愧。它写得骄傲,写得幽默,写得美妙,既严肃又欢快,对古今中国都能给予正确的理解和评价。我认为这是迄今为止最真实、最深刻、最完备、最重要的一部关于中国的著作。

这本书就是林语堂的《中国人》旧译《吾土吾民》,也有人译为《吾国吾民》,该书这本书将中国人的性格、心灵、理想、生活、政治、社会、艺术、文化等与西方人的诸方面作了相应的、广泛的、深入的比较,并且写得非常幽默,非常美妙。所以自1935年由美国纽约。约翰·戴公司出版以来,在海内外引起了轰动,曾译成多种文字,在西方世界广泛流传。

这本书现在也已经在国内发行多年,并且出现了很多版本了,我今天为大家推荐的是由学林出版社1988年出版的《中国人》,这是国内第一个全译版本。

《中国人》是林语堂在西方文坛的成名作与代表作。这本书先是从整体性上介绍了中国人较之世界其他民族的不同。那就是文化是把中国人民结合为一个民族整体的基本要素,在我们文化的轨迹内,只有省域观念的存在,而从没有种族观念的抬头。这是国家稳定的重要条件之一。

作者又由北到南,从北方内陆到南方沿海,概括的讲了中国一些有代表性地区的人们的性格特点和生活习性,让“中国人”这个统称变得具体而立体。接着以大段落区隔,像快放的电影镜头一样,谈论了中国历史的演进;又在全国各省,灿若星河的仁人志士之中挑选出卓越代表,或王侯将相,或文人骚客;落到了具体的南北方在语言、音乐和诗歌方面的差异,并多处以诗为例进行对比说明。

于是有读者评论本书说:林先生起手就是大家风范:“研究任何一时代的文学或任何一时代的历史,其最终和最高之努力,往往用于觅取对该时代之‘人物’的精详的了解。”

林语堂是中西文化结合的产儿,他一向以“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”为座右铭,而这本《中国人》是林语堂用英语写作而成的,这也是为什么广受西方世界欢迎的重要原因,而本书获准引入国内后,出现了多个版本,而主要是1936年黄嘉德译本和1988年郝志dong与沈益洪合译版为主。有不少读者就这两个版本做对比后,认为黄嘉德翻译的《吾国与吾民》现在读起来不是很习惯,很多地方很拗口。其实这很正常,你想啊,黄嘉德翻译这本书的时候是1936年,考虑到当时的社会现状,他就用了文白夹杂的方式来翻译,其实他有些用词很文雅,有些地方翻得也很精彩的。

而1988年学林出版社决定出版全译本的时候,作为译者郝志doong与沈益洪两位老师,为了适应当代读者的需要,译文采用了现在通用的语体文,力求明白通畅而又生动活拨。放到现在我们大家自然读起这个版本就比1936年的老版本阅读体验感更好一些。

在1994年学林出版社再版本书的时候,译者沈益洪曾在后记中这样说:

半个多世纪以来,"吾国"与"吾民"都有了极大的变化。尽管中国人的基本性格不可能在短短几十年之间就彻底改变,然而敢作取为的人毕竟多起来了,他们是中国的脊梁。林语堂先生所呼吁的改革热情、参与精神、冒险意识、英雄胆略等等,已经在中华大地上大大发扬起来了。当然,这并不表明那些从封建社会长期积淀下来的内向性格、保守观念和落后的思维方式等惰性力 业已绝迹。重读《中国人》,我们可以警醒,可以意识到改革的长期性、艰巨性和复杂性。这样读来,《中国人》仍具有现实意义。