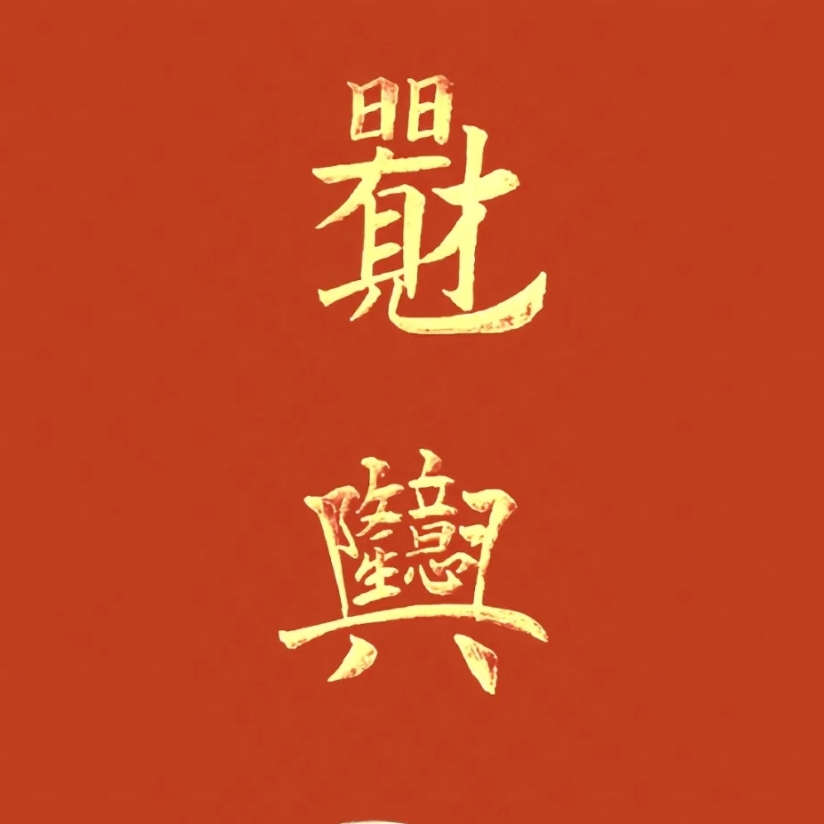

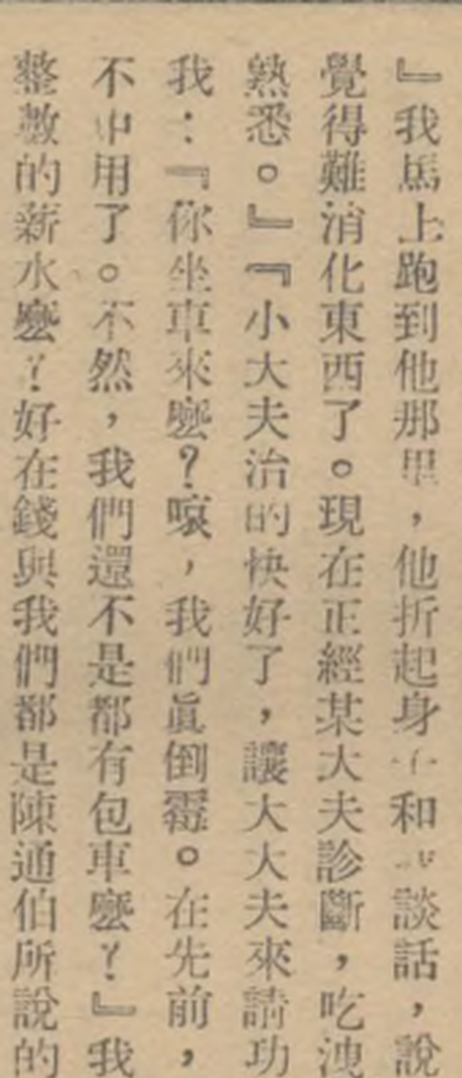

赵荫棠(1893-1970),字憩之,河南巩县(今巩义市)北山口人,是著名的汉语音韵学家、小说家。他和辅仁大学国文系教授储皖峰同事过一段时间,并在抗战期间成为了交往密切的挚友。前些天,我在数据库中下载到赵荫棠1942年发表在《中国文艺》6卷4期上的一篇《悼亡友储皖峰》。这篇三四千字的文章内容丰富、感情真挚,我将它全文OCR并校对整理出来,准备用到我写储皖峰生平的文章里去。可是,文章写赵荫棠听说储皖峰病重前往探望时,有一处英文印得不清楚,似乎是铅字明显磨损严重造成的。我将这段繁体竖排的文字截图如下:

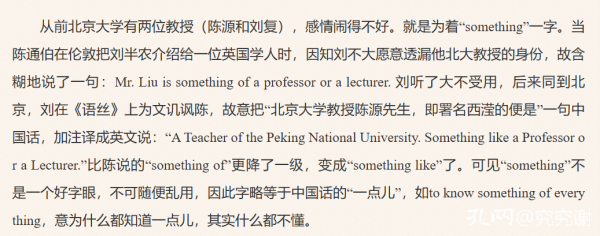

我整理出的结果是:我马上跑到他那里,他折起身子和我谈话,说:“不要紧,快好了。不过是脚气一好,胃中便觉得难消化东西了。现在正经某大夫诊断,吃泻药哩。”我说:“请朱广湘否?他知道你的病最熟悉。”“小大夫治的快好了,让大大夫来请功,岂不是小大夫倒霉呢?”我便无话可说。他问我:“你坐车来么?唉,我们真倒霉。在先前,钱中用,我们的薪水少;现在当着教授呢,钱却不中用了。不然,我们还不是都有包车么?”我笑着说:“钱还是少啊!按比例,我们不得一千整数的薪水么?好在钱与我们都是陈通伯所说的Somethin* **ke。”他笑了,我也笑了。

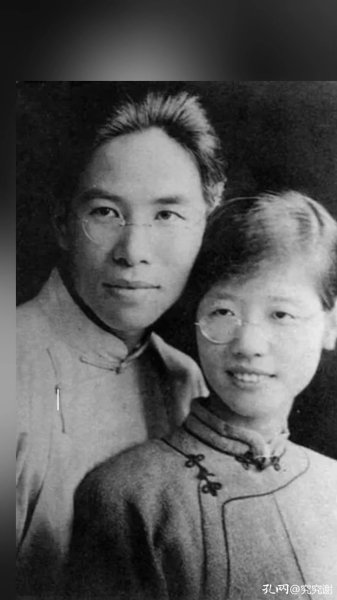

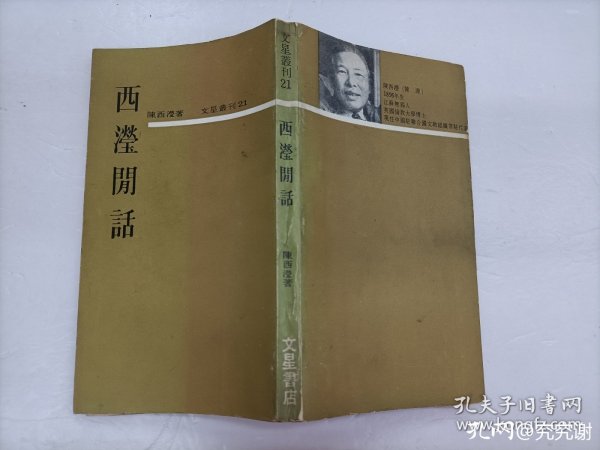

我知道陈通伯就是陈西滢(陈源)。他10余岁赴英求学,历时10载,获得博士学位。回国后曾任北京大学教授、系主任,武汉大学教授、文学院院长等职。他是中国现代作家、文学家、翻译家,与徐志摩等人创办了《现代评论》周刊,写过《西滢闲话》,跟鲁迅打过笔仗。他是著名女作家凌叔华的丈夫,是著名气象学家竺可桢的姐夫……

但陈西滢说过钱像“Something **ke”却没有任何印象。我根据原文字形,先后猜“Something fake”(假东西)、“Something I like”(我喜欢的东西)、“Something alike”(类似的东西)、“Something I take”(我取用的东西),但都说不太通,没法将钱和两位教授合理地进行统一描述。我在书友群中求助,没有得到回应。于是又向前段在网上结识的一位定居澳洲的书友求助。他觉得从字面和内容看像“Something like”,但也不能提出特别令人信服的理由。他让我等等,他准备去找澳洲本地以英语为母语的朋友求教一下。

在等待的过程中,我猛然记起前几天在网上读到过,陈源和刘复曾因一个英语单词而闹过别扭的事。我找出那个网页一细读,才知道原来是钱歌川先生在《翻译的技巧》中写到过:北京大学教授陈源(陈通伯、陈西滢)和刘复(刘半农),感情闹得不好。当陈通伯在伦敦把刘半农介绍给一位英国学人时,因知刘不大愿意透漏他北大教授的身份,故含糊地说了一句:Mr Liu is something of a professor or a lecturer. 刘听了大不受用,后来同到北京,刘在《语丝》上为文讥讽陈,故意把“北京大学教授陈源先生,即署名西滢的便是”一句中国话,加注译成英文说:“A Teacher of the Peking National University. Something like a Professor or a Lecturer.”比陈说的“something of”更降了一级,变成“something like”了。

没想到真这么巧,它像特配的钥匙一样,刚好咔哒一下就打开了这把锁。于是,我比较有把握支持那位书友了——那两个没印全的英语单词就是“Something like”,而赵荫棠这样说的意思大致是:“我们”这些教授,也和通货膨胀之后的钱一样“不中用”。至此这个拦路虎算是被我们成功地打败了。值得小小庆祝一下!

书友说:都用作例句了,看来当年很多人都知道陈源与刘复交恶的这个典故。我表示认同说:估计是当时比较脍炙人口的段子,只是赵荫棠到底还是把刘半农贬抑程度更强的“something like”,硬栽到说“something of”的陈通伯头上了。道听途说的效果大概向来如此吧!