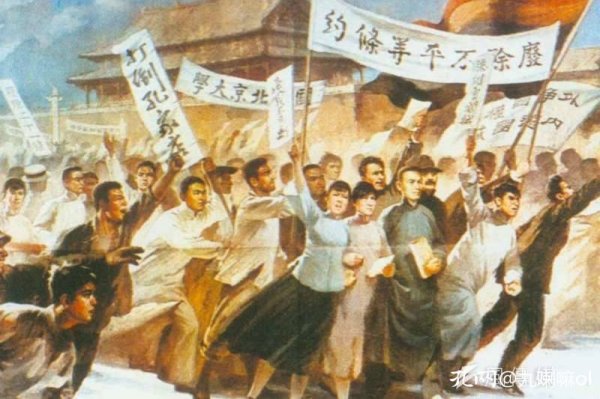

五四运动过去了一个多世纪,它不仅是历史上的事件,更是一个思想上的起点。它点燃了中国现代知识分子的自觉意识,也开启了一场思想的角力:何谓进步,何谓保守,何谓自由,何谓权威。百年过去,我们回望那场运动,却发现当年的命题仍然回荡在今天的中国——甚至,变得更为吊诡。

五四时期的主流思想,可以概括为“荆轲刺孔子”——即激进派将矛头对准孔子与儒家,把它视作中国落后的根源。在当时的知识分子看来,孔子与他的学说象征着专制、愚昧、封建道德的束缚,必须彻底铲除,才能迎来一个自由、民主的新中国。胡适、陈独秀、鲁迅等人,或许未必真的要将儒家彻底消灭,但他们对孔子开刀,是一种思想上的破局:只有推翻旧世界,才能建立新世界。

激进派高举“打倒孔家店”的旗号,他们认为中国积贫积弱的根源在于儒家思想,因而要“刺孔子”以实现社会变革。这种做法,在当时确有其合理性,因为儒家被塑造成封建统治的思想支柱,而激进者们真正想推翻的,其实是以帝制为基础的旧秩序。问题在于,他们只是“刺孔子”,而未必真正“刺秦王”——即那个千年来一直以儒家为表、法家为里的政治结构。

但问题在于,他们真的推翻了“旧世界”吗?从现实来看,他们只是推翻了“儒表”,但并未真正动摇“法里”。五四的激进派们斗志昂扬地刺向孔子,却未能真正触及权力的核心,甚至最终被更为冷酷的现实所吞噬——历史的吊诡在于,五四的一部分激进分子,在后来竟成了“马表法里”体系的助力者,而那套体系的骨子里,并非他们所向往的民主与自由,而是更加强化的集权统治。

“荆轲刺孔子”的激进主义,在二十世纪前半叶成为主流,而当激进思想走向极端,就迎来了历史的反讽。五四一代高喊“民主与科学”,结果却迎来了一个比清朝更加严密的专制体制;他们要消灭宗法社会,结果换来的却是组织化程度更高的极权社会;他们以为自己反抗的是儒家,最终却发现,儒家早已沦为装饰品,而真正的秦王依旧稳坐中央,只不过换上了新的革命包装。

当“荆轲刺孔子”演变为“马表法里”——即表面上高举马克思主义,实际上执行的是秦始皇式的统治时,五四所追求的自由,反而在革命的狂潮中被践踏。教员不讳言自己是“马克思加秦始皇”,但历史证明,后者的成分远比前者来得更实在。革命的逻辑是极端的,它不容许妥协,因此在塑造新世界的过程中,个人的自由、尊严和独立思考都变得无足轻重。

文革时期所发生的一切,就是“马表法里”的极端表现。它不仅消灭了自由,还破坏了传统的人伦关系,父子反目、夫妻告密、兄弟相残——这种社会结构的解体,使得“荆轲刺孔子”变成了一场彻底失控的暴力狂欢。它既不是反抗秦王,也不是复兴儒家,而是对一切秩序的粉碎。而粉碎之后,迎来的并非新世界,而是更深层的恐怖与控制。

如果说五四时期的激进主义是“荆轲刺孔子”,那么今天的主流思想,或许更像是“子路颂秦王”。子路,本是孔子的弟子,他尚武、讲义气,信奉君臣之道。在今天,这种“子路式的儒家”被重新包装,用来维护当代的“秦王”。

表面上看,近些年来儒家重新回到了主流话语体系之中,祭孔、尊儒、弘扬传统文化似乎成为官方推崇的方向。但问题在于,这并非真正意义上的“儒学复兴”,而是一种服务于权力的工具化儒学。这种儒学不是孟子的“民为贵,君为轻”,也不是朱熹的“格物致知”,而是“君君臣臣,父父子子”的伦理桎梏,它强调秩序、服从、忠诚——这一切,都恰好与法家传统的统治逻辑无缝对接。

这也解释了为什么当代的一些“新儒家”在港台与大陆的分歧。港台的新儒家是真正反对秦制的,他们继承了儒家的民本思想,强调限制权力,讲求自由与人性。而大陆的一部分新儒家,却成了权力的拥趸,他们打着尊儒的旗号,实际在为“秦王”歌功颂德,成为了“子路颂秦王”的典型代表。

到了二十一世纪,激进的反孔思潮退潮了,“子路颂秦王”倒成了显学。许多人开始重新拥抱儒家,但这并不是对儒家思想本身的复兴,而是为了给法家式的统治提供新的合法性。在这样的叙述中,孔子变成了秦始皇的精神导师,“仁义”成了绝对服从的代名词,“礼”则成为权力的装饰品。

这种变化,不禁让人想起近年大陆新儒家与港台新儒家的争论。港台新儒家坚决反对秦制,认为儒家应当回归士大夫精神,成为权力的制衡力量;而大陆的新儒家,却更像是披着儒家外衣的法家信徒,他们赞美中央集权,呼吁“民众守礼”,但对权力本身的僭越却只字不提。

五四以来的一百年,中国从“荆轲刺孔子”走向了“马表法里”,又在今日回到了“子路颂秦王”。但我们真的有所进步吗?如果五四的理想是民主与自由,那么它的遗产在今天究竟何在?

在一百年的轮回之后,我们或许需要思考一个更为根本的问题:中国的困境,究竟是“孔子的问题”,还是“秦王的问题”?五四时期的激进主义错误地将孔子当作主要敌人,却没有真正挑战权力本身;而当代的“新儒家”们则错误地认为回归孔子就能解决问题,却无视了权力如何借儒家之名行法家之实。

在这个意义上,百年前的五四依然未竟——它不是一场已经完成的历史事件,而是一场仍在持续的思想斗争。我们既不能重蹈“荆轲刺孔子”的激进主义覆辙,也不能陷入“子路颂秦王”的保守主义陷阱,而是要重新思考,如何真正从历史的循环中挣脱出来。

于是,中国的思想版图在百年间画了一个奇妙的圆。五四时代,“荆轲刺孔子”成了主流;今天,“子路颂秦王”反而成为显学。而真正的关键问题——如何打破“儒表法里”或“马表法里”的统治结构,如何建立一个真正尊重个体权利的社会——依然未解。

或许,这正是中国思想史上最悲哀的悖论:激进者往往误伤,保守者往往伪装,而秦王则一直在变换面具,坐享其成。

那么,我们这一代人,究竟是要继续重复这个循环,还是终于可以走出轮回?