从车上下来,就是仁寿路的起点。穿过那座熟悉的天桥,便能看到我曾度过青春岁月的中学。夜色中,四周显得格外静谧,没有灯火,只有朦胧的轮廓勾勒出记忆中的模样。

走在路上,曾经路旁的老房子已不见踪影,取而代之的是几栋高耸入云的崭新楼房,或许是夜色太深,楼顶仿佛隐没在无尽的黑暗中。楼下的西饼店是新开的,橱窗里灯火通明,精致的糕点陈列其中,散发着温暖的光晕。再往前走,便是海军工程学校——我们口中的“海校”。中学时,我和小伙伴们常常偷偷溜进去,那里有我们童年的秘密乐园。

海校内有一个巨大的水池,长200米,宽100米,水深三米,是里面学生航模训练的地方。每到夏天,我常偷偷的翻墙进去,跳进清澈的水中游泳,只有会水的人才敢挑战这片水域。仰躺在水面上,望着天空中缓缓飘过的白云,我把自己幻想成水的孩子,与天地融为一体。海校里的操场上,还有许多器械,我和同学们玩得不亦乐乎:有转360°的秋千、能荡到三人高的荡板,如今回想起来,仍有些后怕,却也忍不住莞尔。

海校的正门是新修的,气势恢宏,两旁站着威严的哨兵。每次路过这里,我总会想起那个夏天,想起陪我度过那段时光的阿兵哥。我和小伙伴们搬出家里的竹床去海校后门的路边乘凉,那个阿兵哥偷偷的跑来找我们玩,讲有趣的笑话,把我们逗得哈哈大笑,那是一段美好的记忆,即使多年过去,依然时常出现在我的梦里,仿佛时光从未走远。

路边的梧桐树和白木兰,比少年时粗壮了许多。初秋的风轻轻拂过,落叶在地上打着旋儿,仿佛在低语着岁月的变迁。走到父亲的工厂前,那里早已不再是记忆中的模样,工厂消失了,取而代之的是一片崭新的小区。我不由得放慢了脚步,每走过一个角落,脑海中便浮现出三十年前的景象:这里曾是一座恢弘的车间,里面有着融铝的火炉和巨大的航车;前方的加油站曾是工厂的大门,每到国庆,门上总会挂起两个红彤彤的灯笼,洋溢着节日的喜庆。

从正门进去,曾有一潭清澈的水,中央矗立着一堆山石,青苔爬满了石面,几处清泉从石缝中流淌而下,溅落在潭中,激起细碎的水花。山石深处隐约可见楼阁和庭院,倒映在碧绿的潭水里,宛如一幅静谧的山水画。再往里走,是职工的澡堂,那是我童年最爱的去处。澡堂里雾气弥漫,我和小伙伴们光着身子在其中追逐嬉戏,笑声回荡在潮湿的空气中。

如今,工厂已不复存在,父亲也离世多年。那些与我有着相同记忆的人,正逐渐老去、离开,直到某一天,再无人记得这里曾经的模样,无人记得下雨时,雨滴从绿色百叶窗外滑落的景象。仿佛这一切从未发生过,这些人也从未存在过。或许,不久的将来,我也会像他们一样,消失在时光的长河中。

穿过新建的楼群,家已近在眼前。每次回来,邻里们亲切的微笑总能让我心头一暖。他们大多是父亲的同事,如今依旧生活在这片高楼背后。这里的时空仿佛凝固了,外界的喧嚣与他们无关,只是他们的头发已染上银丝,脸上爬满了皱纹,背也微微驼了下去。走进大院,我忽然想到原始社会的部落。无论我走得多远,离开多久,我始终属于这里,属于这个“部落”的一员。然而,终有一天,我们也会像工厂一样,消失得无影无踪。大院外,挖掘机的轰鸣声不断传来,仿佛在提醒我,这一天已不再遥远。

除了哀伤,我还能做些什么呢?走进风里,将这些点滴——路灯下墙壁的斑驳、高挂的丝瓜藤投下的阴影——细细地雕刻在脑海中。它们的一丝一毫,此刻还清晰可见,但不久后便会消失。房子会被挖掘机推倒,化作砂砾;人也会被陌生的面孔取代,仿佛从未存在过,就像那些已经逝去的亲人,我再也无法找到他们。

到家时,母亲已经睡下。我回到自己的房间,疲惫的身体沉入座椅,窗外远处的灯火星星点点,夜色深沉而静谧。

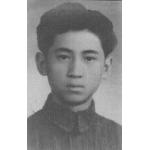

望着窗外,思绪飘向白天母亲提起的只活了十三年的大舅。他去世那年,在老屋的墙角种下了一棵扁豆树,到了年底,树上结满了肥硕的扁豆。“他才十三岁岁,你说,他怎么会不想活下去呢?”母亲在我耳边讲述着大舅的故事,语气里满是深深的思念。她说,大舅曾钻进野地的池塘为她摘野菱角,在水里喊“大姐,你看!”在医院里偷偷藏起父亲送的黄瓜和番茄,非要看着她当面吃完才肯罢休。母亲喃喃地说着,我静静地听着,那些少年朴素的爱,是如此美好,却又如此遥远。

睡意渐渐袭来,我闭上眼,听着风声,仿佛那是已逝岁月的低吟浅唱,在耳边轻轻回荡,带着一丝温暖,也带着一丝怅然。

汉口里2021年11月9日摄