先来说说“小议读与藏”的“藏”字。

藏,当然指的是收藏,那什么样的书籍具有收藏价值?

从纸张角度来看,出版50年后的书才具有收藏价值,因为普通纸张的寿命在50-100年之间。言外之意,出版不到50年的书籍不能谈收藏。

照这么说,古代及民国时期的书如宋版书、民国书具有收藏价值;新中国成立至改革开放前出版的书,如十七年文学、红宝书等,具有收藏价值。

那1978年改革开放以来出版的图书,能不能谈收藏?

如果从出版时间角度看,没有!

因为普通纸张没有经过时间检验。要知道,普通纸张由木质纤维等原料制成,含有酸性物质,容易发生化学反应,导致纸张变黄、变脆,从而影响书籍的寿命,现在没有经过最低50年的时间检验。

不过,书籍的收藏价值不能单纯以出版时间来衡量,而是多种因素综合作用的结果。应该说一些具有特殊纪念意义、限量发行或在文化领域具有重要影响力的书籍,还是具有收藏价值的,但数量很少。

我买的书,基本是改革开放后出版的普通书,其纸张没有经过时间检验,我就把收藏替换为保存。尤其不少胶装没锁线的平装书,过了一年就开裂,别说收藏,就连保存都是奢谈。

下面,我以路遥《平凡的世界》为例,谈谈图书的阅读与保存。

在1994年的时候吧,我在县城书摊买了一本黄皮《平凡的世界》合订本,字很小,陕西人民出版社出的。我倒没时间看,媳妇可看进去了(她跟了我30年,就看过这一本书)。

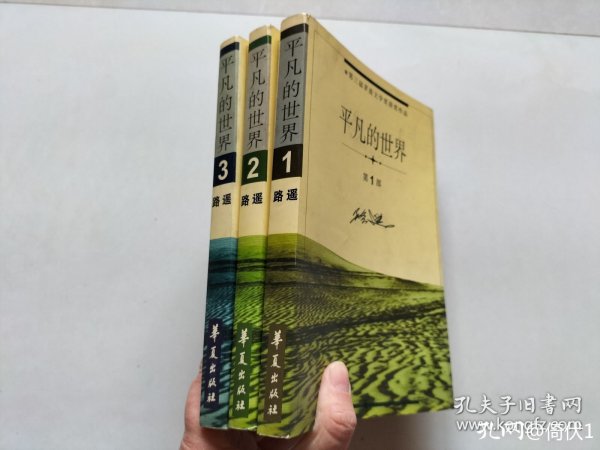

后来我看这本书装订和纸张不好,哗啦了,就在县新华书店买了一套三册本的,我清楚记得有中国文联和华夏两个出版社出的,选哪一种呢?最后我选了1版1印的华夏版的,之后借来借去没了。

上面提到的两个版本,都没保存下来,但都为愿意读的提供了阅读空间。哎,读了,这就够了。

相识孔网后,我买了一套北京十月文艺出版社精装的,是2013年出的2版1印本。之所以选这本书,目的就是阅读与保存两不误,读的时候能读,卖的时候能保值,想送人的时候也是不错的版本。这个版本当然谈不上收藏,还是我的惯例,闲置的时候算作保存吧。

在我看来,《平凡的世界》有两个版本具有收藏价值。

一是中国文联出版公司1986年开始出版的初版1印本,平装精装都不错。这个版本的1印本字迹清晰,作者亲自把关,有版本价值。

二是收入中国文库丛书的精装本1套3册,人民文学出版社出版,印量仅500册,比较珍贵。

现在我买书,一样的5折及以下,我会选择名家名社锁线装订n版1印的买,好处一个,阅读保存两不误,也就是以书养书。

现在来看,阅读与保存相辅相成 ,既然买来,还是有想读的想法,但最后还是存的多读的少,应了“买书如山倒,读书如抽丝”这句话。

不过还有一句“书到用时方恨少”。

看《资治通鉴.熊逸版》第三辑,就会同时参阅中华书局的《史记》和《汉书》。因为《资治通鉴》是司马光编著,但不是司马光著。既然是编,就会大量引用前人的材料。就这两部司马迁和班固写的书来说,哪些全段引用,哪些部分引用,哪些略过,司马光为什么这么处理,我会跟着熊逸的讲读查找原文,通过史料的取舍感受资治通鉴全文无一句写宋代事情,但句句讲宋代,尤其是王安石变法涉及的上下左右。尽管熊逸的讲读有人质疑,但我看了他的书,闲置近40年的中华书局20册《资治通鉴》的第1册我能读进去了,佩服熊逸。

同时从宏观角度,跟踪阅读傅乐成的《中国通史》(贵州教育2010年版),效果不错。

书籍的读与存,重心毫无疑问是读,读进去了,汲取了营养,促进自己成熟与进步,这才是读书的真谛。