《老书坊杂记》50 旧书业在上海 (作者)公怀

因为欢喜看书,而购买力又薄弱的缘故,所以在战前我总趁着假日,到城隍庙或西门一带去淘旧书。以低廉的价格,同样可以买到需要的书籍,稍为旧一些,又有什么关系呢?自从“八一三”的炮火一响,我历年节衣缩食置办好的书籍,一部分毁于轰炸中,一部分散失于流亡途中。等到逃进租界,已孑然一身,连半本书籍的踪影也找不到,白费一番心血。想到了,会时常叹息起来。

但一到上海,东跑西走,又满眼都是旧书摊和旧书店,他们都从战前的城隍庙和老西门一带,迁到租界上来。于是,我的老脾气又复发了,每次走过旧书摊和旧书店,好似那里有块大磁石,时常会被它吸引牢,跑去东翻西翻,揀中意的买。虽在极穷困的时候,我宁可把吃客饭、坐电车的钱省下来买旧书看。为了这件事,妻几次同我吵过。其实屋小,买回的书没处去放,我只得答应妻以后决不再买。可是这信约守不到三天,又给我破坏了,唯一的原因,就是我在旧书摊看到了合意的书,仍是不得不买。

自从纸价飞涨,教科书要照定价加五成或八成出售后,于是穷学生成了旧书摊或旧书店的常客。即其他的书籍,价值也莫不要较战前增加几倍,何况爱看书的文人,又大多是朝不保夕的穷汉,在此米四十元一担、亭子间廿元钱一月的时代,塞满肚子已经不容易,哪来多余的钱买新书看呢?在这样的环境下,旧书是满足他们读书欲的唯一恩物了。无怪旧书业在这时意外的活跃起来。

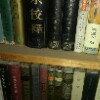

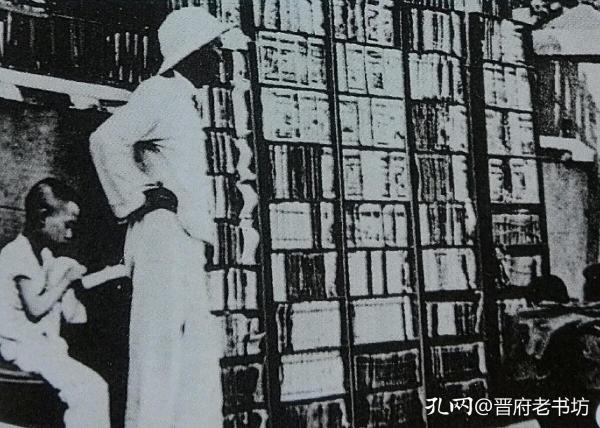

旧书的种类,有中文和西文的单行本、旧杂志、旧画报等。但这些书籍决不是一折八扣书,或翻版影印的书。因那些书都有人根据原著,加以重印或复印的。旧书摊上虽也有一部分的一折八扣书和翻版书,但唯一的不同点,便是它不需要印刷机,书籍都是从人家手中零零碎碎地得来的。没有整批,也没有次序,陈列的时候,由店主人把它略为分类,待顾客容易找寻罢了。至于这些书的内容,包罗万象,无所不备。他们把所有的旧书,排列在架上,任客选购。也有不少的旧书摊,他们都以教科书的买卖为主要营业目标,所以对于教科书的收集非常周到,只等你去发掘。他们唯一的主顾是学生,所以在这些书摊上,你时常会发现三三两两的男女学生群,在搜检看书名,或是和摊主人讨价还价。

战后旧书摊和旧书店的分布情形,倒也值得一说的。主要的集中区有两处,一是四马路中段,一是卡德路。起初,四马路上共有旧书店四五家;在山东路一带,共有旧书摊七八处。卡德路上的旧书店和旧书摊也满目皆是。当上海战事西移后,吕班路、霞飞路口一度有旧书摊五六处,出售的都是些教科书、旧杂志、旧画报罢了。现在都已搬到辣斐德路上去了。这一条路上的旧书摊,数量之多,现在倒足与四马路、卡德路相匹敌了。除了这三处外,其次要算爱多亚路的南京大戏院附近,霞飞路、亚尔培路一带,也有不少零星的、不定时的旧书滩。其他分布在租界各条路上的旧书摊,总计起来数量一定不少。因为现在它已拥有数十万的主顾了呀!

旧书之所以受人欢迎,唯一的原因便是便宜。因为一本三四块钱的书,有时买得巧,几角钱就成交了。旧书摊主的营业方法,是抱着 “开销省、书价廉”六个字。为了要保持售书的低廉,他们的营业场所不得不因陋就简些,旧书店大多利用弄堂和屋脚,铺起他们的店面;旧书摊大多利用壁角和转弯处,放几个木板钉成的书架,插上旧书便算数了。因只有便宜,才能延长他们营业的生命。这些旧书的来源,倒是很有趣的。在平日,据一位旧书商说,旧书的来源有五种: 一、从旧货商店买来;二、从公馆里的娘姨手中买来;三、从西崽手里买来;四、从小偷手里买来;五、由摊主自己出去收买得来,价值都是很便宜的,有的称分量的。因为那些脱售旧书的人,多数是无知识的,不晓得哪本书值价,哪本书不值价。因为成本轻,所以旧书摊主在脱售的时候,纵然卖得低廉,也还有利可盈,而且,有时还很优厚的呢!

至于去购买的人,多少需要一些讨价还价的技术。第一,你去淘旧书的时候,必得要有充分的时间,在讨价还价时要从容不迫,一性急,就要吃亏。第二,你心中纵然要买,但面上的神色,要装成满不在乎的,有时要装出跑开的姿态。他的讨价,一定会像入秋后的寒暑表水银柱,步步下降。否则他知道你一定要买,便要扳牢价钱了。第三,你在购买前一定要检查一下书页,看有没有残缺,否则买了回去不能用,不是便宜柴烧在隔灶下吗?所以买旧书也大有上下,有的一二成可以成交了,有的非四五成不行。前者大多是小说、旧杂志之类,后者乃是教科书及字典、词典之类。

现在,米珠薪桂,百物腾涨,有无数平日欢喜购买新书籍的朋友,也都溜到旧书摊上做主顾了,所以旧书业的生意非常发达。可是他们都无系统、无计划,规模很小,假使能把这些缺点补救过来,则旧书业的前途一定是很可乐观的。同时,也替留居孤岛的购买力薄弱的读者,尽了不少的帮助,使他们在此新书奇昂的时代,依旧出了低廉的代价,获得必需的精神食粮。 (原载于《上海生活》1939年第10期) ...展开全文

因为欢喜看书,而购买力又薄弱的缘故,所以在战前我总趁着假日,到城隍庙或西门一带去淘旧书。以低廉的价格,同样可以买到需要的书籍,稍为旧一些,又有什么关系呢?自从“八一三”的炮火一响,我历年节衣缩食置办好的书籍,一部分毁于轰炸中,一部分散失于流亡途中。等到逃进租界,已孑然一身,连半本书籍的踪影也找不到,白费一番心血。想到了,会时常叹息起来。

但一到上海,东跑西走,又满眼都是旧书摊和旧书店,他们都从战前的城隍庙和老西门一带,迁到租界上来。于是,我的老脾气又复发了,每次走过旧书摊和旧书店,好似那里有块大磁石,时常会被它吸引牢,跑去东翻西翻,揀中意的买。虽在极穷困的时候,我宁可把吃客饭、坐电车的钱省下来买旧书看。为了这件事,妻几次同我吵过。其实屋小,买回的书没处去放,我只得答应妻以后决不再买。可是这信约守不到三天,又给我破坏了,唯一的原因,就是我在旧书摊看到了合意的书,仍是不得不买。

自从纸价飞涨,教科书要照定价加五成或八成出售后,于是穷学生成了旧书摊或旧书店的常客。即其他的书籍,价值也莫不要较战前增加几倍,何况爱看书的文人,又大多是朝不保夕的穷汉,在此米四十元一担、亭子间廿元钱一月的时代,塞满肚子已经不容易,哪来多余的钱买新书看呢?在这样的环境下,旧书是满足他们读书欲的唯一恩物了。无怪旧书业在这时意外的活跃起来。

旧书的种类,有中文和西文的单行本、旧杂志、旧画报等。但这些书籍决不是一折八扣书,或翻版影印的书。因那些书都有人根据原著,加以重印或复印的。旧书摊上虽也有一部分的一折八扣书和翻版书,但唯一的不同点,便是它不需要印刷机,书籍都是从人家手中零零碎碎地得来的。没有整批,也没有次序,陈列的时候,由店主人把它略为分类,待顾客容易找寻罢了。至于这些书的内容,包罗万象,无所不备。他们把所有的旧书,排列在架上,任客选购。也有不少的旧书摊,他们都以教科书的买卖为主要营业目标,所以对于教科书的收集非常周到,只等你去发掘。他们唯一的主顾是学生,所以在这些书摊上,你时常会发现三三两两的男女学生群,在搜检看书名,或是和摊主人讨价还价。

战后旧书摊和旧书店的分布情形,倒也值得一说的。主要的集中区有两处,一是四马路中段,一是卡德路。起初,四马路上共有旧书店四五家;在山东路一带,共有旧书摊七八处。卡德路上的旧书店和旧书摊也满目皆是。当上海战事西移后,吕班路、霞飞路口一度有旧书摊五六处,出售的都是些教科书、旧杂志、旧画报罢了。现在都已搬到辣斐德路上去了。这一条路上的旧书摊,数量之多,现在倒足与四马路、卡德路相匹敌了。除了这三处外,其次要算爱多亚路的南京大戏院附近,霞飞路、亚尔培路一带,也有不少零星的、不定时的旧书滩。其他分布在租界各条路上的旧书摊,总计起来数量一定不少。因为现在它已拥有数十万的主顾了呀!

旧书之所以受人欢迎,唯一的原因便是便宜。因为一本三四块钱的书,有时买得巧,几角钱就成交了。旧书摊主的营业方法,是抱着 “开销省、书价廉”六个字。为了要保持售书的低廉,他们的营业场所不得不因陋就简些,旧书店大多利用弄堂和屋脚,铺起他们的店面;旧书摊大多利用壁角和转弯处,放几个木板钉成的书架,插上旧书便算数了。因只有便宜,才能延长他们营业的生命。这些旧书的来源,倒是很有趣的。在平日,据一位旧书商说,旧书的来源有五种: 一、从旧货商店买来;二、从公馆里的娘姨手中买来;三、从西崽手里买来;四、从小偷手里买来;五、由摊主自己出去收买得来,价值都是很便宜的,有的称分量的。因为那些脱售旧书的人,多数是无知识的,不晓得哪本书值价,哪本书不值价。因为成本轻,所以旧书摊主在脱售的时候,纵然卖得低廉,也还有利可盈,而且,有时还很优厚的呢!

至于去购买的人,多少需要一些讨价还价的技术。第一,你去淘旧书的时候,必得要有充分的时间,在讨价还价时要从容不迫,一性急,就要吃亏。第二,你心中纵然要买,但面上的神色,要装成满不在乎的,有时要装出跑开的姿态。他的讨价,一定会像入秋后的寒暑表水银柱,步步下降。否则他知道你一定要买,便要扳牢价钱了。第三,你在购买前一定要检查一下书页,看有没有残缺,否则买了回去不能用,不是便宜柴烧在隔灶下吗?所以买旧书也大有上下,有的一二成可以成交了,有的非四五成不行。前者大多是小说、旧杂志之类,后者乃是教科书及字典、词典之类。

现在,米珠薪桂,百物腾涨,有无数平日欢喜购买新书籍的朋友,也都溜到旧书摊上做主顾了,所以旧书业的生意非常发达。可是他们都无系统、无计划,规模很小,假使能把这些缺点补救过来,则旧书业的前途一定是很可乐观的。同时,也替留居孤岛的购买力薄弱的读者,尽了不少的帮助,使他们在此新书奇昂的时代,依旧出了低廉的代价,获得必需的精神食粮。 (原载于《上海生活》1939年第10期) ...展开全文