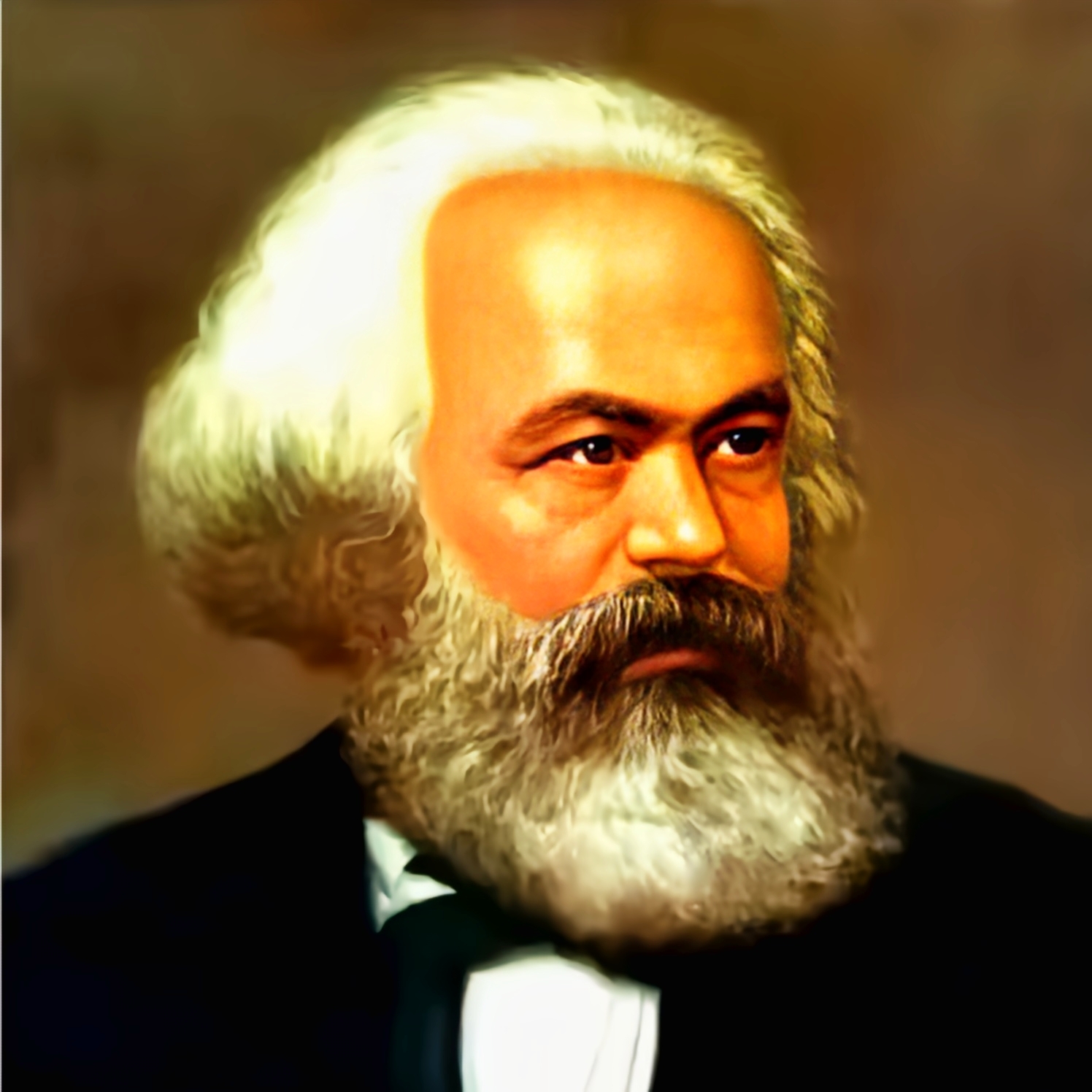

西格蒙德·弗洛伊德

(Sigmund Freud,1856年5月6日 - 1939年9月23日)是奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人,对心理学、哲学、社会学、文学、艺术等众多领域产生了深远而持久的影响:

个人生平

早年学习:1856年出生于奥地利摩拉维亚的一个犹太家庭。1873 年,弗洛伊德进入维也纳大学医学院学习,在生理学教授布吕克的指导下从事研究工作,1881年获得医学博士学位。

创立精神分析理论:1885年,弗洛伊德前往巴黎,师从著名神经学家沙可,学习催眠疗法。回到维也纳后,他与布洛伊尔合作治疗癔症患者,并于1895年发表了《癔症研究》,这被视为精神分析的开端。之后,他逐渐发展出一套独特的心理学理论和治疗方法,即精神分析。

晚年与流亡:20世纪30年代,弗洛伊德遭到纳粹的迫害,他的著作被焚烧。1938年,他被迫流亡英国,1939年在伦敦因口腔癌去世。

主要作品

《梦的解析》(1900年)

弗洛伊德最具代表性的著作之一。在书中,他提出梦是潜意识欲望的满足,通过对梦的分析可以揭示人们内心深处被压抑的情感和欲望。该书引入了“梦的工作”(如凝缩、移置、象征等)概念,阐述了潜意识的运作机制,为精神分析理论奠定了重要基础。

《精神分析引论》(1910年)

这本书是弗洛伊德为维也纳大学的学生所做的讲座内容整理而成,是精神分析的入门读物。它系统地介绍了精神分析的基本理论,包括过失心理学、梦和神经症通论等方面,以通俗易懂的方式向读者展示了精神分析的核心概念和方法。

《性学三论》(1905年)

探讨了人类的性心理发展过程,将性本能视为人类行为的重要驱动力。他提出了性心理发展的阶段理论,包括口腔期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期,对理解人类的心理发展和行为动机产生了深远影响。

《自我与本我》(1923年)

在书中,弗洛伊德进一步完善了他的人格结构理论,将人格分为本我、自我和超我三个部分。本我遵循快乐原则,自我遵循现实原则,超我遵循道德原则。这一理论深入剖析了人格的内在结构和心理冲突的根源。

影响

心理学领域

开创精神分析学派:弗洛伊德创立的精神分析理论是心理学史上的一个重要里程碑,它为心理学研究开辟了新的途径,使心理学从关注意识层面转向了潜意识领域。精神分析学派成为心理学的主要流派之一,对后来的心理学发展产生了深远影响,如荣格的分析心理学、阿德勒的个体心理学等都是在对弗洛伊德理论的批判和发展中产生的。

心理治疗方法的革新:他提出的精神分析治疗方法,如自由联想、梦的解析、移情分析等,为心理治疗提供了新的思路和方法,至今仍在心理治疗领域广泛应用。

其他领域

文学艺术:弗洛伊德的理论为文学和艺术创作提供了新的视角和灵感。许多作家、艺术家开始关注人类的潜意识和内心世界,在作品中探索人物的深层心理。例如,詹姆斯·乔伊斯的意识流小说《尤利西斯》、达利的超现实主义绘画等都受到了精神分析理论的影响。

哲学:精神分析理论对哲学产生了一定的冲击和启发,促使哲学家们重新思考人性、自我、意识等问题。它挑战了传统哲学中对理性和意识的过度强调,使人们更加关注非理性因素在人类行为和思维中的作用。

社会学:弗洛伊德的理论也被应用于社会学研究,帮助人们理解社会现象和群体行为。例如,他对人类本能和欲望的分析,为解释社会冲突、文化现象等提供了新的视角。 ...展开全文