#读藏之间# 红色通行证――路条的故事

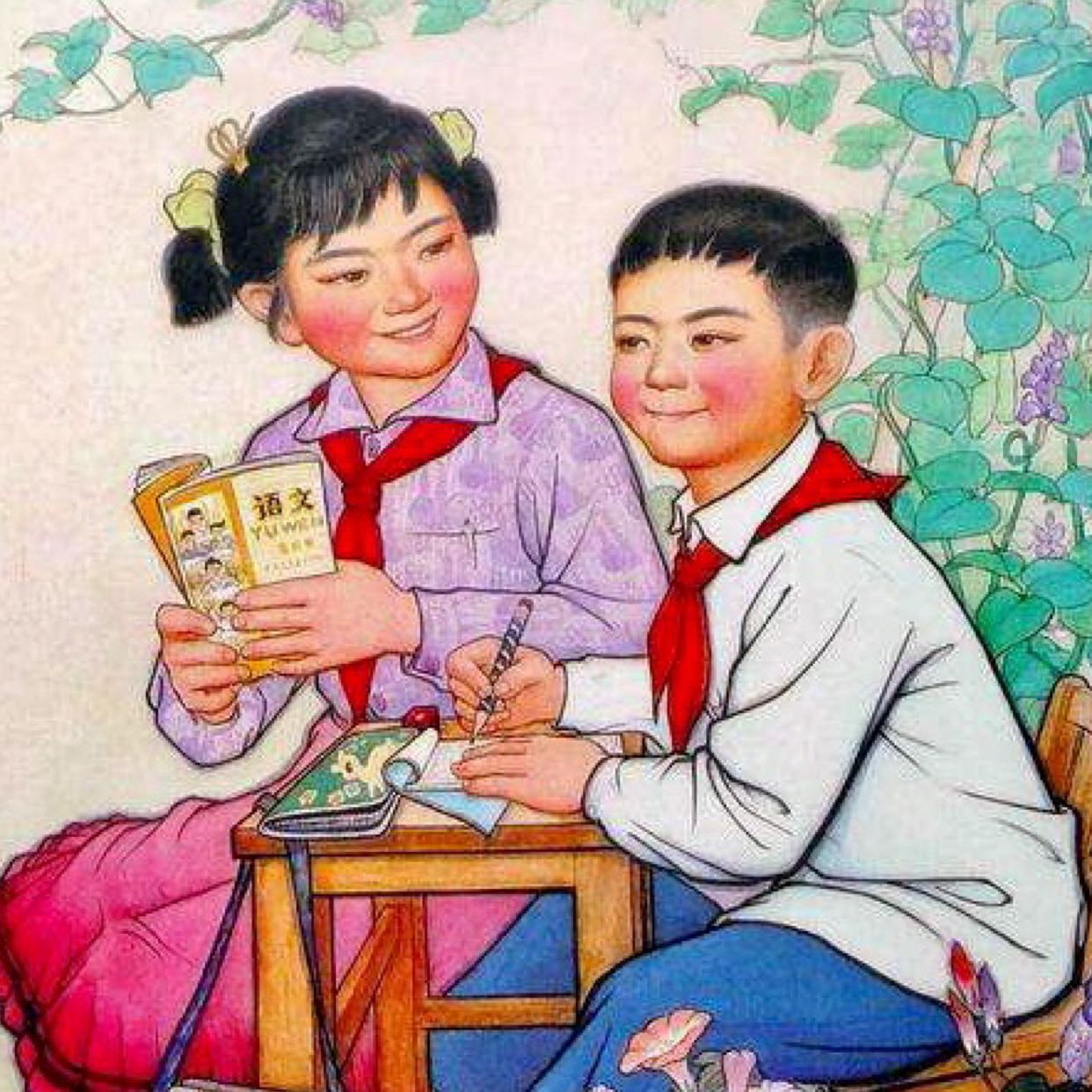

在革命战争年代,站岗、放哨、送信、查路条是儿童团最光荣的职责。 在风雨如晦的岁月里,敌我双方纵横交错,解放区的人们在村头道口设置哨卡,通过查路条对过往行人验证身份、使特务奸细无法混入,使地主劣绅无法逃脱。在没有身份证的年代,路条就是验证身份的重要凭证,是非常时期的非常措施。少年儿童也积极组织儿童团,协助人民军队、群众组织,做力所能及的事情,查路条就是其中一项重要任务。 历史虽已远逝,但往事 并不 如烟。下面几张赤峰地区解放战争时期的路条,可以使我们感受一下纸片里的峥嵘岁月。

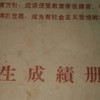

第一张路条是第十九军分区赤峰县大队签发的一张通行证,上面写明“兹有赤峰县大队三连战士刘祥、丁占会二同志前去三区桥头一带买黄豆买猪去,自带全枪两支,望各沿途军政民岗哨验证放行是荷。限期十天有效”,落款盖“十九军分区赤峰县大队部”的红色印章。从这个通行证可以看到,证上写有持证人,持证人的身份,去往地点,事由,携带器具、有效时间、签发机关、签发日期,并且还要盖签发机关的印章。小小纸片,要件齐全,和介绍信差不多。路条上的第19军分区是赤峰地区的地方军队组织,军事管辖赤峰县、赤峰市、平泉、宁城等地。

第二张路条是赤峰县四区三家村农会给当地村民签发的,内容是“今证明三家行政村大车四辆,随车八人上北哨一带买草,带洋四十万元,望沿途岗卡同志见证放行。限三星期内有效”,盖“赤峰县第四区三家行政村农会”印章,并有农会负责人签字盖章。签发时间:民国三十七年三月二十二日。下面还有一段附注:并请赤峰县工作团第四区团部盖印证明。

这张路条上的“赤峰县工作团”即赤峰县土改工作团,四区主要指赤峰县水地乡一带。

第三张是赤峰县土改工作团给四区村民签发的通行证。内容是“滋有本区鸡冠山村住民徐佳明年二十三岁,前赴哈拉道口赶集,请各机关及沿途各岗哨党政军民验证放行”。有效时间7日,签发时间:民国三十七年三月二十四日,盖“赤峰县工作团第四区团部”印章。

第四张是冀察热辽军区电话队签发的路条,内容是“今有我队刘坦同志回赤县大队,希沿途各岗卡验条放行是荷。限3日有效,军区电话队王景瑞”。签发时间:三月十二日。盖章见“冀察热辽军区”字样,其它字模糊看不清,可能是电话队或电话队主管机关的印章,当时冀察热辽军区机关随着冀察热辽中央分局碾转于赤峰、林西、宁城等地。

这四张路条都签发于1948年3月,当时的赤峰为什么要实施路条管制制度呢?

第一,赤峰虽已解放,但战争并没走远。赤峰周边,辽沈战役刚刚打响,热河全境尚未解放,国民党军队的残部、流窜的匪徒都给赤峰的治安带来压力,赤峰并不太平。就在解放前夕的1947年5月,我参加冀察热辽党代会的冀东代表团在柴胡栏子与残敌遭遇,22人牺牲,其中许多是党的高级干部。在上面路条的签发地赤峰县四区一带,土匪“压五洋”和“老二嫂”在1946年8月还围攻了四区政府,在随后的清剿中,“老二嫂”虽被抓获镇压,但“压五洋”等残匪还在流窜作恶,匪患仍需防范。

第二,1948年,土改风暴席卷赤峰大地,人民不仅要分享胜利的果实,也要保卫胜利的果实。1948年1月,赤峰县从政府机关,驻赤的冀热辽联合大学等学校抽调了大批干部和学员组成了500多人的土改工作团下乡,深入到各区村开展工作。工作团选拔积极分子组成新的村政权―农会,对地主、恶霸进行清算和斗争,把土地和财产分配给广大人民群众。从四张路条中就有两条与工作团有关也可以看出,当时土改工作是农村工作的重心。但是土豪劣绅并不甘心自己的失败,搞破坏,与土匪勾结,妄图反攻倒算。为保障土改工作的顺利进行,要求我们必须提高警惕,防患于未然。

第三,1948年的赤峰还是党政机关云集的热河重镇,为安全警戒提出了更高要求。冀察热辽中央分局、冀热辽军分区等党政军机关驻地都在赤峰,还有冀察热辽联合大学、中国医科大学冀察热辽分校、鲁迅艺术学院、《群众日报》社等机构也在赤峰地区,赤峰一时成为热河地区重要的政治、文化中心,签发第四张路条的冀察热辽军区电话队只是其中一个小小的单位。而且,随着斗争形势的发展和当时鼠疫的影响,党政机关的驻地还经常迁移。仅冀热辽中央分局的驻地就曾碾转于赤峰、林西、宁城一带,所有这些都为安全警戒提出了更高的要求。

总之,刚迎来解放的赤峰,人民扬眉吐气,革命事业蓬勃发展,但内忧外患依然存在。为捍卫新生政权,维护胜利果实,保障土改顺利进行,采取路条制度,强化戒备与管制,就不足为奇了。

小小路条带我们回到烽火连天的岁月,见证了人民战争的伟大力量。抚今追昔,胜利成果来之不居安思危,守疆卫土依然是我们每个人义不容辞的责任。 ...展开全文

在革命战争年代,站岗、放哨、送信、查路条是儿童团最光荣的职责。 在风雨如晦的岁月里,敌我双方纵横交错,解放区的人们在村头道口设置哨卡,通过查路条对过往行人验证身份、使特务奸细无法混入,使地主劣绅无法逃脱。在没有身份证的年代,路条就是验证身份的重要凭证,是非常时期的非常措施。少年儿童也积极组织儿童团,协助人民军队、群众组织,做力所能及的事情,查路条就是其中一项重要任务。 历史虽已远逝,但往事 并不 如烟。下面几张赤峰地区解放战争时期的路条,可以使我们感受一下纸片里的峥嵘岁月。

第一张路条是第十九军分区赤峰县大队签发的一张通行证,上面写明“兹有赤峰县大队三连战士刘祥、丁占会二同志前去三区桥头一带买黄豆买猪去,自带全枪两支,望各沿途军政民岗哨验证放行是荷。限期十天有效”,落款盖“十九军分区赤峰县大队部”的红色印章。从这个通行证可以看到,证上写有持证人,持证人的身份,去往地点,事由,携带器具、有效时间、签发机关、签发日期,并且还要盖签发机关的印章。小小纸片,要件齐全,和介绍信差不多。路条上的第19军分区是赤峰地区的地方军队组织,军事管辖赤峰县、赤峰市、平泉、宁城等地。

第二张路条是赤峰县四区三家村农会给当地村民签发的,内容是“今证明三家行政村大车四辆,随车八人上北哨一带买草,带洋四十万元,望沿途岗卡同志见证放行。限三星期内有效”,盖“赤峰县第四区三家行政村农会”印章,并有农会负责人签字盖章。签发时间:民国三十七年三月二十二日。下面还有一段附注:并请赤峰县工作团第四区团部盖印证明。

这张路条上的“赤峰县工作团”即赤峰县土改工作团,四区主要指赤峰县水地乡一带。

第三张是赤峰县土改工作团给四区村民签发的通行证。内容是“滋有本区鸡冠山村住民徐佳明年二十三岁,前赴哈拉道口赶集,请各机关及沿途各岗哨党政军民验证放行”。有效时间7日,签发时间:民国三十七年三月二十四日,盖“赤峰县工作团第四区团部”印章。

第四张是冀察热辽军区电话队签发的路条,内容是“今有我队刘坦同志回赤县大队,希沿途各岗卡验条放行是荷。限3日有效,军区电话队王景瑞”。签发时间:三月十二日。盖章见“冀察热辽军区”字样,其它字模糊看不清,可能是电话队或电话队主管机关的印章,当时冀察热辽军区机关随着冀察热辽中央分局碾转于赤峰、林西、宁城等地。

这四张路条都签发于1948年3月,当时的赤峰为什么要实施路条管制制度呢?

第一,赤峰虽已解放,但战争并没走远。赤峰周边,辽沈战役刚刚打响,热河全境尚未解放,国民党军队的残部、流窜的匪徒都给赤峰的治安带来压力,赤峰并不太平。就在解放前夕的1947年5月,我参加冀察热辽党代会的冀东代表团在柴胡栏子与残敌遭遇,22人牺牲,其中许多是党的高级干部。在上面路条的签发地赤峰县四区一带,土匪“压五洋”和“老二嫂”在1946年8月还围攻了四区政府,在随后的清剿中,“老二嫂”虽被抓获镇压,但“压五洋”等残匪还在流窜作恶,匪患仍需防范。

第二,1948年,土改风暴席卷赤峰大地,人民不仅要分享胜利的果实,也要保卫胜利的果实。1948年1月,赤峰县从政府机关,驻赤的冀热辽联合大学等学校抽调了大批干部和学员组成了500多人的土改工作团下乡,深入到各区村开展工作。工作团选拔积极分子组成新的村政权―农会,对地主、恶霸进行清算和斗争,把土地和财产分配给广大人民群众。从四张路条中就有两条与工作团有关也可以看出,当时土改工作是农村工作的重心。但是土豪劣绅并不甘心自己的失败,搞破坏,与土匪勾结,妄图反攻倒算。为保障土改工作的顺利进行,要求我们必须提高警惕,防患于未然。

第三,1948年的赤峰还是党政机关云集的热河重镇,为安全警戒提出了更高要求。冀察热辽中央分局、冀热辽军分区等党政军机关驻地都在赤峰,还有冀察热辽联合大学、中国医科大学冀察热辽分校、鲁迅艺术学院、《群众日报》社等机构也在赤峰地区,赤峰一时成为热河地区重要的政治、文化中心,签发第四张路条的冀察热辽军区电话队只是其中一个小小的单位。而且,随着斗争形势的发展和当时鼠疫的影响,党政机关的驻地还经常迁移。仅冀热辽中央分局的驻地就曾碾转于赤峰、林西、宁城一带,所有这些都为安全警戒提出了更高的要求。

总之,刚迎来解放的赤峰,人民扬眉吐气,革命事业蓬勃发展,但内忧外患依然存在。为捍卫新生政权,维护胜利果实,保障土改顺利进行,采取路条制度,强化戒备与管制,就不足为奇了。

小小路条带我们回到烽火连天的岁月,见证了人民战争的伟大力量。抚今追昔,胜利成果来之不居安思危,守疆卫土依然是我们每个人义不容辞的责任。 ...展开全文