#旧书的意义# "书籍的意义,就是帮助大家记住"——韦力先生谈藏书

社会变革的速度很快,也许太快了。现在许多地方,看上去好像重视历史了,重视文脉了,开始挖掘城市记忆了,还会为了争夺名人故里的头衔发生冲突。但本质上,有不少人不是争论历史的文化价值,而是争夺名人的经济效益,所争夺的也不是真的文化名人,而是争夺具有社会关注度的人物。比如,有些地方去争一个潘金莲故里或者孙悟空故居,或者传说中的牛郎织女故里,意义何在呢?就是争夺经济利益罢了,和文化毫无关系。

我感慨的是,现在整个社会高速发展,人们对物质的重视前所未有。红尘万丈下,去做一件没有功利的事情,可能我的行为的确是灭绝动物才会做的吧(韦力先生的微信头像是"猛犸象")。

在我自己寻访的过程中,一路上固然有很多朋友给了我很多帮助,让我非常感恩,但也没有遇到一个像自己这样的人,没有遇到过真正的同道来系统做这件事,所以我还是觉得孤独。

我能去拍照、走访、写书、出书,稍微呼吁一下公众来关注,也希望公众能记住。即便一个赫赫有名的藏书人的墓地最后变成了水塘(指清代藏书家黄丕烈的墓,在苏州),即便一座保护书籍的藏书楼最后变成了酒店会所,但起码还要有记忆留着,古人的精神追求也就不灭。

站在生物学角度,每个人一出生,就在走向死亡。活着,如果就是为了死,人类还有什么存在的意义呢?我想,活着的意义,是在于一个人在世时创造的价值。如果他死后,他留下的财富、资源,大于他生前消耗的财富、资源,那么这份剩余的价值累积起来,最终就是人类进步的基石。

我们古人说“三立”。一个人一生,要追求有所建树,要立德、立言、立功。这就是说,要相信自己在人类命运共同体中,自己具有一个分子的价值。从社会学角度来谈,人类的进步,基于人类的记忆。任何革新,都是在前人的记载基础上才能完成的。

书籍的意义,就是帮助大家记住。即便一时不被人看到,但只要保留下来,在需要看的时候还能看到,那么这份记忆,就有了价值。

活着就是一个经历的过程。

我原来是个身体特别好的人,现在左脚装了假肢,走路还行,去寻访古迹时,遇到要爬山爬坡时还是会受到影响的。

7年前(可能是2013年)在灵泉寺,当石碑忽然砸下来时,我身边一个人也没有,没有人可以求助。我看到左脚流血不止,在地上找到一张塑料布扎住伤口止血,被路过的司机送到山下的医院。后来,就是因为这块塑料布太脏,所以导致伤口感染溃烂。等我被送到北京,去了积水潭医院接受治疗的那段时间,真是疼得昼夜睡不着。我前后经历了5次手术,看着我的左脚一次比一次截得短。

后来我好些了,到了康复医院,也没有办法看书,就让家人拿了藏书家潘景郑(注:1907年—2003年,藏书家,版本鉴定家。藏书楼宝山楼的拥有者之一。潘家私家藏书递传六代,藏书至30万卷)的手札来,一边做复健,一边点校了书。

我现在收藏的古籍,有10万多册。另外还有些新近出版的书,我作为工具书,放在我住处的书房。

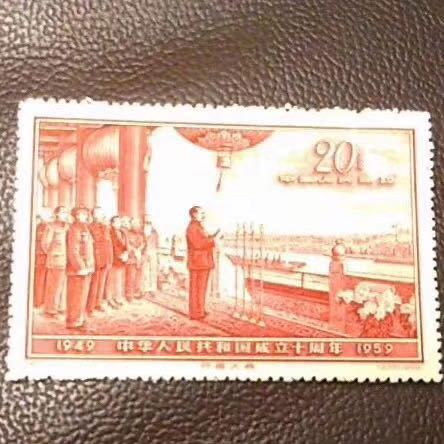

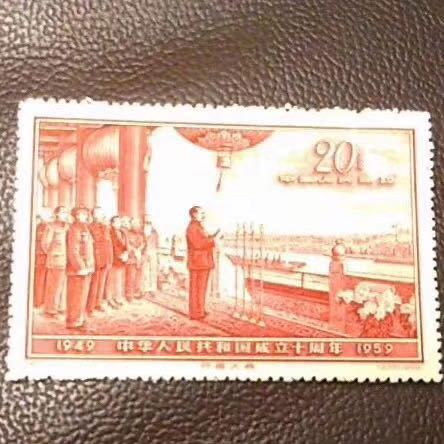

我们国家的藏书历史,经历了一个从私藏到公藏的变化。古代是没有公共图书馆的概念的。书籍的保存,全靠私人藏书家的守护。近代尤其是新中国成立后,大量过去藏书楼的书都进入公共图书馆了。所以,从这个意义上讲,现代没有像古代这么大规模的私人藏书了,也没有能和古代藏书家相提并论的藏书人了。

我的藏书的质和量,放在古代都不算什么。如果要邀请古代的藏书家到我家里来看,我会深感惭愧。如果有可能,我希望能去看看全盛时代的钱谦益(1582年—1664年)的藏书楼绛云楼(1650年毁于大火),也希望能邀请黄丕烈来我家看看,我想听听他对藏书的见解。

我还会继续觅书,寻访古人遗迹,也不一定要找到什么,而是给后人写下一点故事。活着,就是一个经历的过程,也是一个讲述的过程,即便其中有些人的功绩和贡献会被遗忘。而我们活着,通过找书、读书、写书,就是为了记住他们。

————以上内容出自"上海《解放日报》解放周末"对"中国藏书第一人"韦力先生的访谈,有删节。 ...展开全文