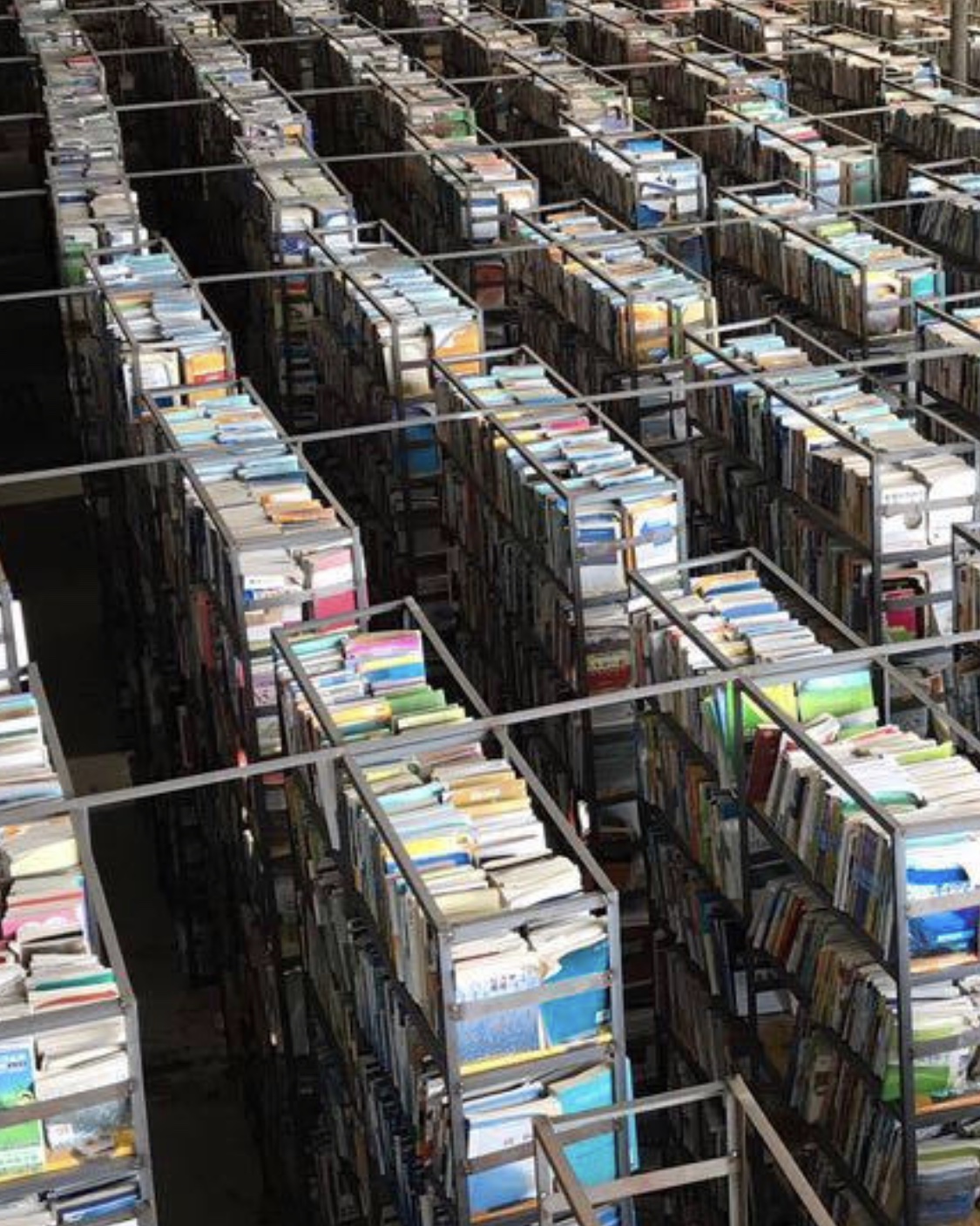

今天又为书店上架了一些美术方面的画册,当录入《林风眠全集》后,好长时间都是想着他的人和事。因为太喜欢他的画了,曾收集了多种他的画册,总想把他的画都看遍。林风眠,他是中国美术界大师中的大师,不是吗?他的画艺成就是顶级的,公认的。其从事美术艺术的经历也是最资深的。试问:在现当代中国美术界的大师中,还有谁比他资深吗?让我们简要回顾一下林风眠小传吧。林风眠于1920年在上海美专注册求学。当年12月便和中国共产党的最早党员蔡和森、李立三等人同行乘船赴法国勤工俭学,(周恩来、邓小平等人也是这时赴法勤工俭学,并和蔡和森组建了中共旅欧支部)。1921年林风眠进入法国迪戎美术学院学习,后。入巴黎高等美术学院学习。1924年林风眠与同时在法国的蔡元培(民国政府教育总长,后为北京大学首任校长)一起在法国的斯特拉斯堡筹办了“中国古代与现代美术展览会”,蔡为会长,林是筹委,从此开始两个人长达15年的交往和友谊。1926年,林风眠由法国回到上海,并与先行回国的蔡元培同寓上海沧州旅社。这时才获知,北京艺专通过推选和选举已聘请他为校长,旋即北上到北京艺专上任。(北京艺专当时还增设了音乐和戏剧两个系)1927年北京艺专升格为国立艺术院,林仍为院长,潘天寿为国画主任教授。1929年,国立艺术院迁至杭州改为杭州艺专,林风眠改任校长,直到1937年抗战开始。同年,了与南迁的北京艺专合并为国立艺专,改校长制为校务委员制,林风眠就任校务委会主任委员。国立艺专再南近昆明时,因种种矛盾使得林风眠卸任回到上海,旋又赴重庆,挂名:“国民政府政治部设计委员会委员”,终日在家作画。1945年林风眠的老友及属下潘天寿就任国立艺专校长,旋即聘请老校长回校作西画教授,当时艺专许多教授都曾是林风眠的学生,象关良、丁衍庸、李可染、赵无极等。1949年解放后,美术界要求美术要为政治服务,为政治作宣传。1951年林风眠以病休为名从杭州返回上海在家养病作画,直至1977年。(在这27年中仍挂名为华东美协副主席,上海美协副主席)“文革”开始,林风眠被投入监狱。1977年,在同乡叶剑英元帅的亲自帮助下,78岁的林风眠获准出国探亲,当年返回香港定居,1991年在香港逝世。林风眠“是巨匠,是园丁”,是中国美术界“伟大的宗师”(吴冠中《林风眠全集•序言》)吴冠中,李可染等一些蜚声海内外的大师都曾是林风眠的学生。当然,也还有个别大师级人物,象徐悲鸿、刘海粟,当年不愿承认自己是林风眠的学生,恐怕是政治的历史的原因吧。 ...展开全文