#中国传统文化# 汉文化,作为世界上最古老的文化之一,其深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵一直吸引着无数学者和研究者的目光。从语言文字到文学艺术,从哲学思想到社会习俗,汉文化的研究范围广泛,涉及多个学科领域。

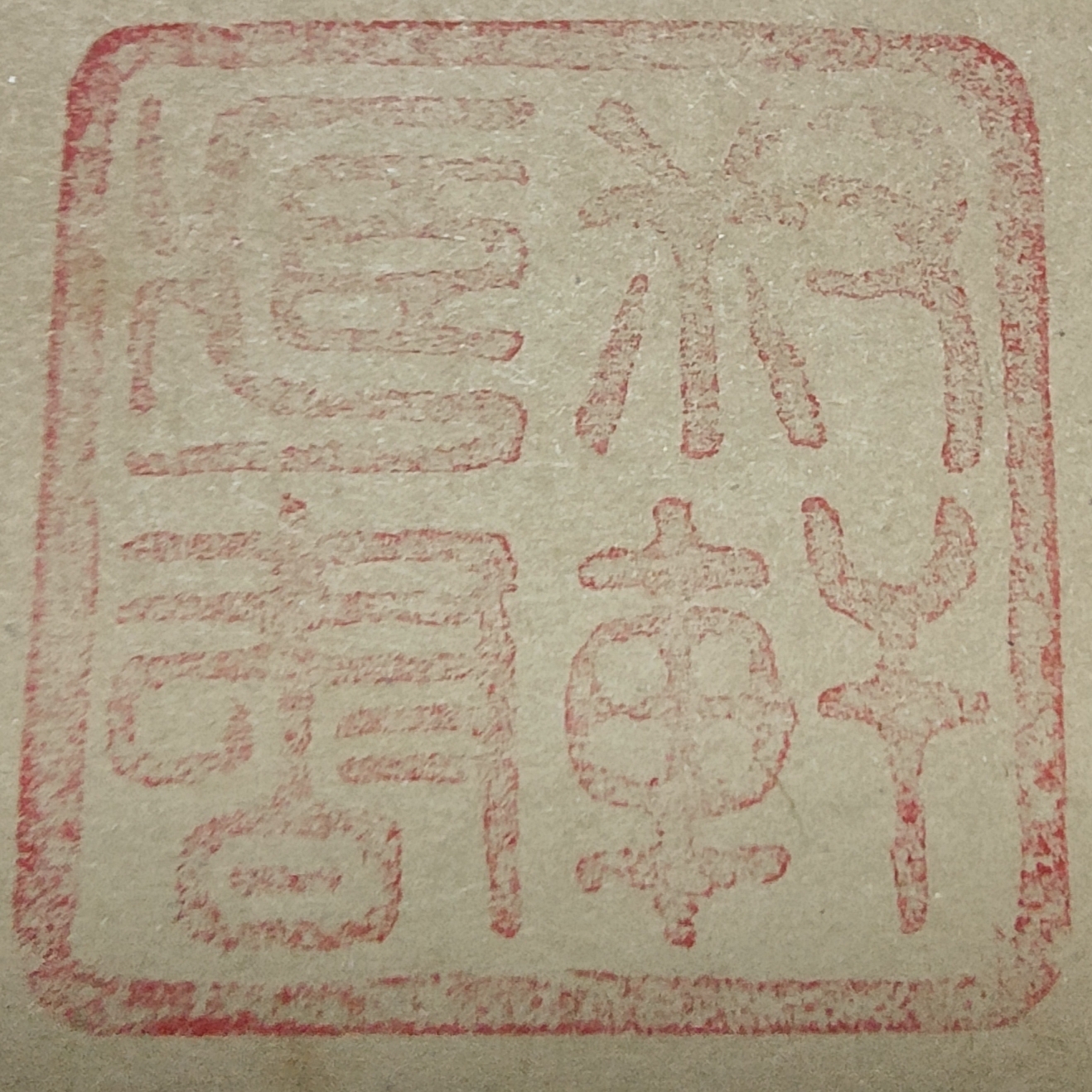

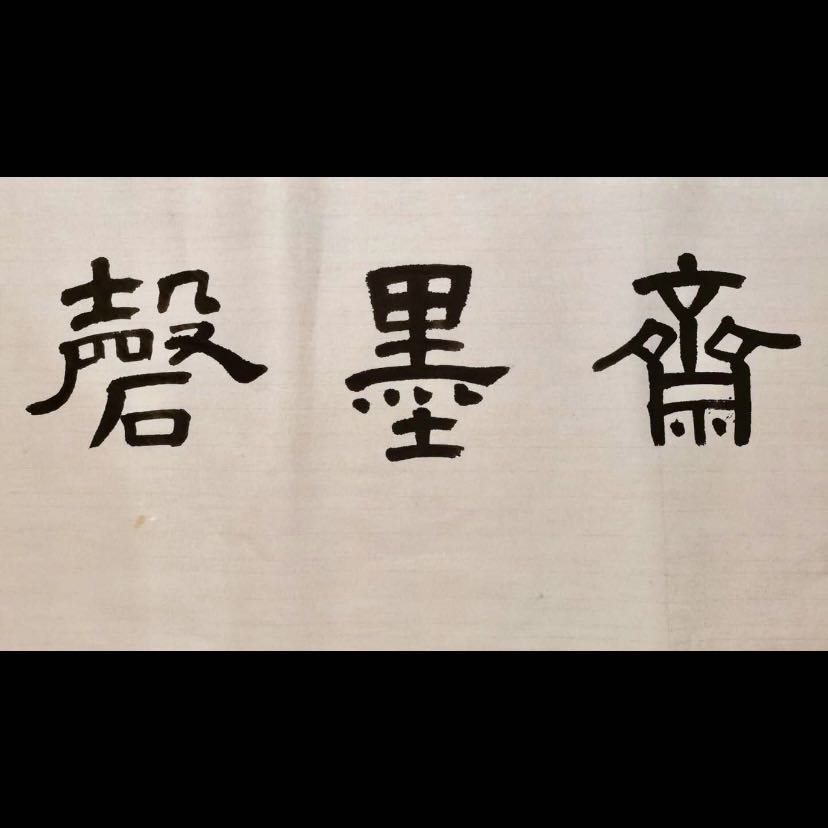

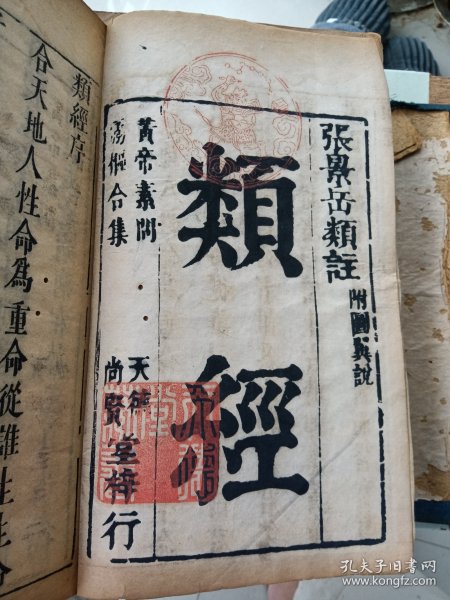

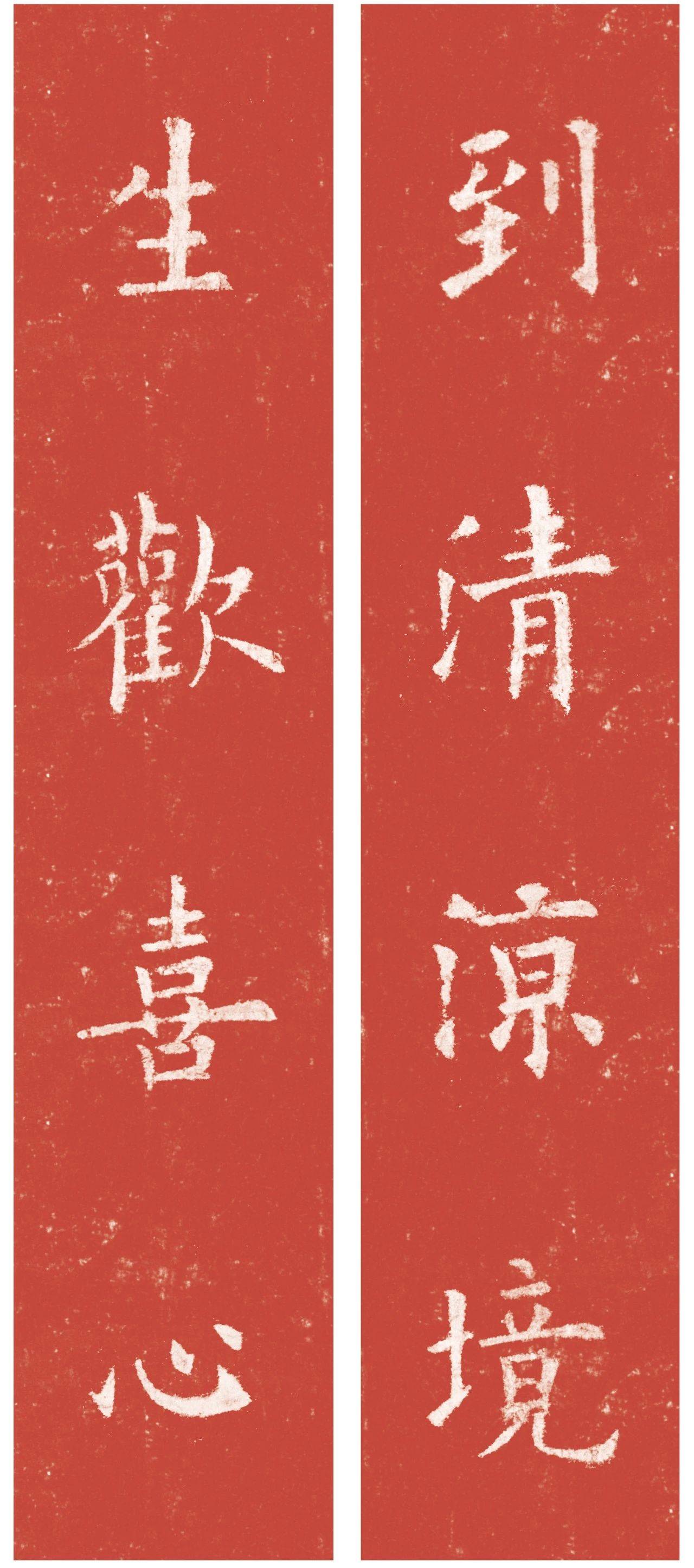

首先,语言文字是汉文化研究的重要组成部分。汉字作为世界上最古老的文字之一,承载了丰富的文化信息和历史记忆。研究汉字的起源、发展及其演变过程,不仅有助于理解汉文化的历史变迁,也对现代汉字教学和汉字信息化处理有着重要的指导意义。

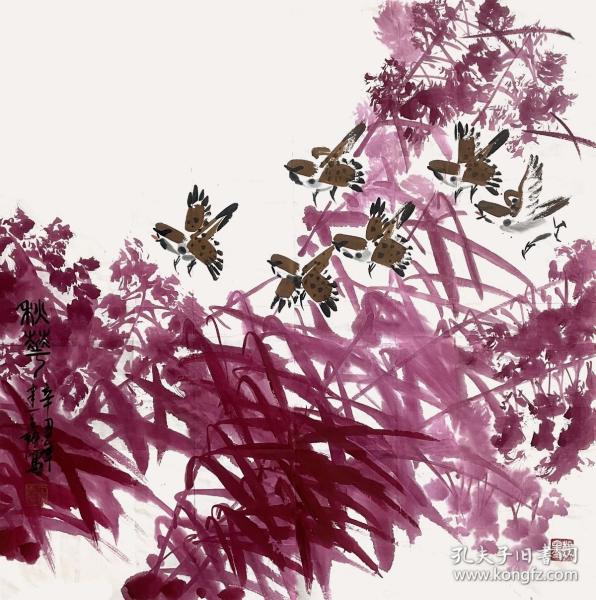

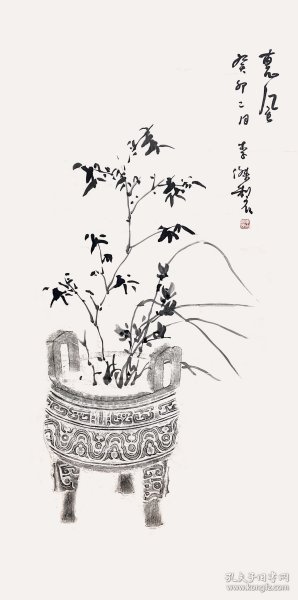

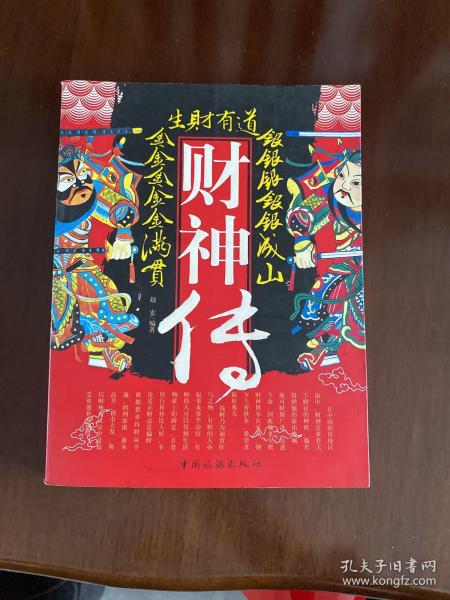

其次,文学艺术是汉文化研究的另一大亮点。从《诗经》、《楚辞》到唐诗宋词,再到元曲和明清小说,汉文学的发展历程反映了汉民族的精神追求和审美情趣。通过研究这些文学作品,可以深入探索汉民族的文化心理和情感表达方式。

再者,哲学思想是汉文化研究的核心。儒家、道家、佛家等哲学思想体系,对中国乃至东亚地区的文化和社会发展产生了深远的影响。探讨这些哲学思想的内涵、演变及其在现代社会的应用,对于理解汉文化的价值观念和世界观具有重要意义。

最后,社会习俗是汉文化研究的生动体现。从传统节日、礼仪习俗到饮食文化、服饰文化等,都是汉文化研究不可或缺的内容。通过这些具体的生活实践,可以直观地感受到汉文化的独特魅力和生活哲学。

综上所述,汉文化研究是一个多学科交叉、内容丰富的领域。随着全球化的发展,汉文化的国际影响力日益增强,对汉文化的研究不仅有助于传承和弘扬中华优秀传统文化,也为世界文化的多元发展提供了宝贵资源。 ...展开全文

首先,语言文字是汉文化研究的重要组成部分。汉字作为世界上最古老的文字之一,承载了丰富的文化信息和历史记忆。研究汉字的起源、发展及其演变过程,不仅有助于理解汉文化的历史变迁,也对现代汉字教学和汉字信息化处理有着重要的指导意义。

其次,文学艺术是汉文化研究的另一大亮点。从《诗经》、《楚辞》到唐诗宋词,再到元曲和明清小说,汉文学的发展历程反映了汉民族的精神追求和审美情趣。通过研究这些文学作品,可以深入探索汉民族的文化心理和情感表达方式。

再者,哲学思想是汉文化研究的核心。儒家、道家、佛家等哲学思想体系,对中国乃至东亚地区的文化和社会发展产生了深远的影响。探讨这些哲学思想的内涵、演变及其在现代社会的应用,对于理解汉文化的价值观念和世界观具有重要意义。

最后,社会习俗是汉文化研究的生动体现。从传统节日、礼仪习俗到饮食文化、服饰文化等,都是汉文化研究不可或缺的内容。通过这些具体的生活实践,可以直观地感受到汉文化的独特魅力和生活哲学。

综上所述,汉文化研究是一个多学科交叉、内容丰富的领域。随着全球化的发展,汉文化的国际影响力日益增强,对汉文化的研究不仅有助于传承和弘扬中华优秀传统文化,也为世界文化的多元发展提供了宝贵资源。 ...展开全文