#纪念鲁迅# 跋人民出版社翻印《阿Q正传》

陕西人民出版社翻印《阿Q正传》一册,1972年11月印,78页,定价一角七分,内部发行。

这是特殊年代的产物,除了毛选,鲁迅是惟一“正确”而不怕犯错误的读物了。需求量大,所以人民出版社也印,多多益善,纾缓“无书可读”、“不敢读书”的困顿。

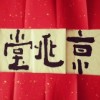

是书封面极简洁,鲁迅手书的书名及签名,熟悉的版权页白文印章。扉页为三行格子栏,日文书多见,我一直没搞清楚是否从日本传入。题1972年2月,与印刷时间不符,不清楚是首印时间还是翻印了多次。有原藏家金治平先生于1973年2月25日的钤印。日期极其工整,如印上去一般,悬想是个严谨的人,仿佛藤野先生一派。

前印毛主席语录,是引自《新民主主义论》(1940年1月9日,延安)“三个伟大、五个最”的一段。这段排比句有人以为“神化”、“拔高”或“为政治服务”。然而时隔80多年,客观回顾中国的历史和文艺发展,这段话是经得起时间考验的。“书画名家”赵宋幑宗的花押“天下一人”,用在鲁迅身上倒是极确切的。

插页为“从中兴到末路”的手迹照片,这也是惟一留存下来的一页《阿Q正传》的手稿,据说其它的很可能给小商贩拿去包油条或食品了,从今天的角度,实在不符合食品卫生的原则。然而鲁迅不因自己是名作家而视手稿“奇货可居”,是人所不及之处。

本书是《阿Q正传》(1921年作)的单行本,附鲁迅所写与阿Q相关的序跋、书信计7篇,占了四分之一的篇幅。附录部分对理解《阿Q正传》这部横空出世、前无古人的作品是很有帮助的。如果不是知堂附逆,成了民族罪人,附上他写的解析文字和掌故轶闻(《呐喊衍义》、《鲁迅小说里的人物》等),当更有看点与趣味也。

阿Q的诞生及死去,距今100多年了。但形形色色的阿Q们,依然活生生地生活在我们身边。我们的每一个人,身上何尝不也有阿Q和小D的影子。如果真要说有什么“国粹”,阿Q实实在在是我们大中华的“国粹”之一,自带零成本的基因,无需费神费力费钱去“保存”,天然就有顽强与永恒的生命力,并且大有“永生”的迹象。

《阿Q正传》这本小说,有许多“只可意会,不可言传”之处,是文学与文字的魅力。附录鲁迅《致王乔南信》中说:“我的意见,以为《阿Q正传》,实无改编剧本及电影的要素,因为一上舞台,将只剩了滑稽,而我之作此篇,实不以滑稽或哀怜为目的”。又《致沈西岺信》:“《阿Q正传》的本意,我留心几种评论,觉得能了解者不多,搬上银幕以后,大约也未免隔膜,供人以笑,颇亦无聊,不如不作也”。今人“灯红酒绿、声色犬马”,日益沉溺于音视频与多媒体娱乐之间(布热津斯基所谓“奶头乐”),读书日少,享乐日多,这不是好事情。我们从《 阿Q正传》所得到的,是觉醒、进步、革新,而不是倒退。

2024年5月18日,记于夏湾。

陕西人民出版社翻印《阿Q正传》一册,1972年11月印,78页,定价一角七分,内部发行。

这是特殊年代的产物,除了毛选,鲁迅是惟一“正确”而不怕犯错误的读物了。需求量大,所以人民出版社也印,多多益善,纾缓“无书可读”、“不敢读书”的困顿。

是书封面极简洁,鲁迅手书的书名及签名,熟悉的版权页白文印章。扉页为三行格子栏,日文书多见,我一直没搞清楚是否从日本传入。题1972年2月,与印刷时间不符,不清楚是首印时间还是翻印了多次。有原藏家金治平先生于1973年2月25日的钤印。日期极其工整,如印上去一般,悬想是个严谨的人,仿佛藤野先生一派。

前印毛主席语录,是引自《新民主主义论》(1940年1月9日,延安)“三个伟大、五个最”的一段。这段排比句有人以为“神化”、“拔高”或“为政治服务”。然而时隔80多年,客观回顾中国的历史和文艺发展,这段话是经得起时间考验的。“书画名家”赵宋幑宗的花押“天下一人”,用在鲁迅身上倒是极确切的。

插页为“从中兴到末路”的手迹照片,这也是惟一留存下来的一页《阿Q正传》的手稿,据说其它的很可能给小商贩拿去包油条或食品了,从今天的角度,实在不符合食品卫生的原则。然而鲁迅不因自己是名作家而视手稿“奇货可居”,是人所不及之处。

本书是《阿Q正传》(1921年作)的单行本,附鲁迅所写与阿Q相关的序跋、书信计7篇,占了四分之一的篇幅。附录部分对理解《阿Q正传》这部横空出世、前无古人的作品是很有帮助的。如果不是知堂附逆,成了民族罪人,附上他写的解析文字和掌故轶闻(《呐喊衍义》、《鲁迅小说里的人物》等),当更有看点与趣味也。

阿Q的诞生及死去,距今100多年了。但形形色色的阿Q们,依然活生生地生活在我们身边。我们的每一个人,身上何尝不也有阿Q和小D的影子。如果真要说有什么“国粹”,阿Q实实在在是我们大中华的“国粹”之一,自带零成本的基因,无需费神费力费钱去“保存”,天然就有顽强与永恒的生命力,并且大有“永生”的迹象。

《阿Q正传》这本小说,有许多“只可意会,不可言传”之处,是文学与文字的魅力。附录鲁迅《致王乔南信》中说:“我的意见,以为《阿Q正传》,实无改编剧本及电影的要素,因为一上舞台,将只剩了滑稽,而我之作此篇,实不以滑稽或哀怜为目的”。又《致沈西岺信》:“《阿Q正传》的本意,我留心几种评论,觉得能了解者不多,搬上银幕以后,大约也未免隔膜,供人以笑,颇亦无聊,不如不作也”。今人“灯红酒绿、声色犬马”,日益沉溺于音视频与多媒体娱乐之间(布热津斯基所谓“奶头乐”),读书日少,享乐日多,这不是好事情。我们从《 阿Q正传》所得到的,是觉醒、进步、革新,而不是倒退。

2024年5月18日,记于夏湾。