编者按:一直以来,孔网拍卖区都是老书虫们淘书捡漏的好地方,也是众多热爱收藏的书友们夺得“心头好”的线上战场。本次我们便邀请了一位初入拍卖区的年轻书友,来聊一聊他这一年在拍卖区的所得、所感,从中体会青年一代在收藏方面的乐趣倾向和无限热情。同时也欢迎更多书友在留言区与我们互动,分享给大家更多在拍卖区的有趣故事和难忘拍品。

古旧书之美:拍卖区札记

文 | 荆文翰

去年研究生毕业后进入出版社工作,便开始了与书打交道的日子。对于一个曾把书塞满宿舍衣柜的“书虫”来说,这样的日子激动人心又充满期待。个人兴趣与职业生涯碰撞出的火花,进一步点燃了心中那份对书的热情,也让我在关注新书的同时,将眼光投向过去,去追寻古旧书之美。

在藏龙卧虎的孔网拍卖区中,才“入坑”一年不到的我或许还只是个不起眼的新人,但说起沉迷其中时的“疯劲儿”,有时却连自己都感觉惊讶。从2019年9月的第一单至今,已经累计拍了二百余件,以古旧的外文书为主,包括欧洲的古董书、各类收藏册、版画、外文书以及一些已经绝版的中文书籍。我以此为乐,也在参拍的过程中以书会友、增长见闻,结识了许多志趣相投的朋友,知晓了许多悠远有趣的故事。

查询自己的交易记录,第一单是在“醉舞文玩”家拍下的一本介绍巴黎城市风光的英文画册,上世纪八十年代的装帧设计质朴又不失美感。我与拍卖区的缘分就此开始,更奇妙的是,之后曾多次在这家店铺拍书,与老板成了很能聊得来的朋友。

古董书

我本科是法语专业,读研时转为世界历史,这样的知识背景让我对“过去”有一种近乎狂热的痴迷。因此,拍卖区中不时浮现的古董书很快就成了我的心头最爱。当然,这些“老物件”本身就是拍卖区的热点,价格往往与它们本身一样美丽,在一次次惊心动魄的较量中,既有“血战到底”,也有“忍痛割爱”,近一年下来,着实淘到了不少好东西。

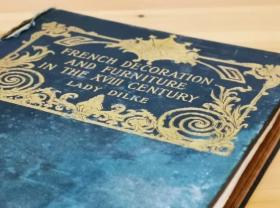

《十八世纪法国家具与装饰艺术》是我在拍卖区淘到的第一本古董书,品相虽算不得上佳,但质感、开本、装帧都透露着其当年的华贵。里面的插图虽然都是黑白,但也可让人想象巴洛克的奢华与洛可可的柔美。

因为所学专业的原因,也拍了一些法语的历史类书籍。《苏利公爵回忆录》和《巴黎古迹寻踪》两本书都出版于19世纪,与读新书不同,当文本载体本身也成为历史,读起来便有在历史中读历史的奇妙之感。年深日久,两本书的外壳都有些脱落,特意还买来白胶,用棉签一点点地贴合回去。

《纳农》《印第安纳》《玛丽·克莱尔》三本小巧的法式特装本,搭配一张《宫廷咏叹调》的法语CD,几乎瞬间就将人拉回了那段迷人的旧时光。经典的竹节书脊和书口的印染工艺更是使人痴迷。还记得收到书的当晚,翻出CD机,一边翻阅一边放着“咏叹调”,就好像看到塞纳河边的淑女,伴着潺潺水声,在书页间打发着惬意的时光。

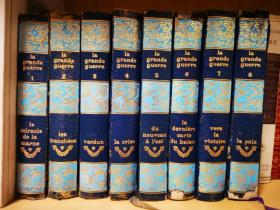

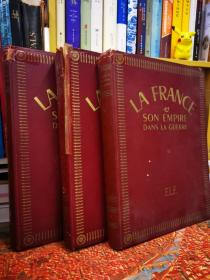

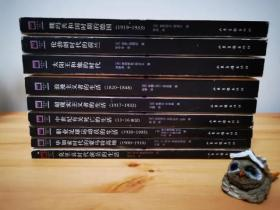

拍得多了,野心也随之膨胀,忍不住跃跃欲试,想搞些大体量的套书来满足自己的“贪婪”。八册的法文版《一战史》采用的正方形开本比较少见,最难得的是完整的一套没有缺失。三册的图文书《战争中的法兰西》算是捡漏,收书时感受着沉甸甸的大开本,180的价格绝对说得上是物美价廉。这或许也是拍卖最大的魅力之一:在拆开包裹前,你永远不知道将遇见什么样的惊喜。

个人感觉,古董书最迷人的地方便在于其“古”,无论装帧设计还是题材内容,都充满了其出版年代的气息。翻开书页,岁月的味道扑面而来,给人以梦回之感。此外,由于年代久远,且往往多次易手,在古董书中很容易发现一些意想不到的收获:写在扉页的赠言、某任主人的藏书票、旧报纸、老书签……这里面蕴藏了太多有趣的故事,足以构成一部个性化的私人阅读史。

收藏册和旧书页

拍卖区的拍品自然以书为主,但偶尔也会有些可遇不可求的“宝贝”:各种收藏册、旧书页和版画。有幸碰到几次,拍下收到后无不惊为天人。

这是一本皮质书签收藏册,此类收藏即便在国外大概也是十分小众。收藏册的外表朴实无华,坦白说,当初看到拍品的照片时并没有太高的期待,更多的是因为刚刚“入坑”,对一切都充满了好奇。

收到快递后,却发现这看似貌不惊人的册子里面却别有洞天:首先是藏品的质量和数量都远超想象,册子里满满地装着120多个无比精美的皮质书签,许多地方还附有原主人“于何时何地所得”的标注;其次是册子本身,或许是内页用纸经过特殊处理,虽然已经过了几十年(从标注推测可能是上世纪七八十年代的物件),打开后不但没有一丝霉腐之气,反而散发着淡淡的清香,沁人心脾。当初收到时疫情还较为严重,居家办公,难以外出,说来怕人笑话,那会儿自己常常捧着册子,坐在阳台上翻看,想象着之前的所有者该是个什么样的人。

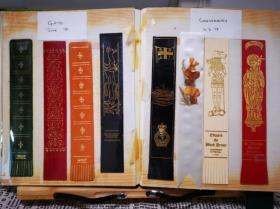

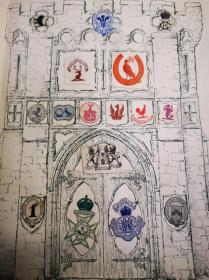

对欧洲中世纪史感兴趣的朋友或许会听说过纹章学这门学问,作为彰显身份地位的一种方式,彼时欧洲贵族服饰上的纹章被人戏称为“穿在身上的赎金”。下面这本纹章收藏册着实让我付出了“沉重的代价”,从拍下后便一直心心念念着能快点拿到。记得快递是周日送达,而地址留了单位,于是收到通知后便马上跑了过去,多一分钟都不愿等待。

这是一本专门为收藏纹章而设计的册子,末尾处还有十几页对各类纹章的介绍。内页设计有各种带有留白的图案,如城堡、相框、花卉等,用于粘贴从别处剪下的纸质纹章。初略估计数量有百余枚,从上面的语言和图案推测,基本涵盖了英、法、西、意等主要欧洲国家。很惭愧,我对纹章的好奇多于谙熟,仅能辨别出其中少数特征明显的,如19世纪牛津学联的纹章,带有“我权天授”的英国皇室纹章,等等。

另外还有些残缺的旧书页,因不完整已几乎失去了阅读或收藏的价值,但若放在相框中装裱起来,便又成了一件带有浓郁复古风的装饰品。

外文书

比起前面提到的古董书,这里所指的外文书一般年代较近,许多甚至还没有绝版。拍卖区的这类外文书数量多,种类丰富,能在相当程度上满足阅读的需求,而且经常有“捡漏”的机会,加上好奇心和占有欲使然,各类外文的图册、影集、工具书以及一般的精平装书籍占据了我拍卖订单的半壁江山。

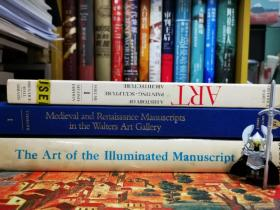

我喜欢大开本的图册和影集,喜欢那种将一大本书摊开在桌子上的感觉。从瑰丽绚烂的手稿到黑白照片,从欧洲到亚洲,从古代到现代……

如果说翻看图册、影集是审美上的享受,那查阅厚重的大辞典便是见识上的洗礼。今年世界读书日前夕拍下了两本法文版历史辞典,收到后最大的感受就是,拍品描述中“巨厚本”三个字绝非妄言:两本加起来超过三千页,近五百位撰写词条者都是法国史学界的精英。书中有大量黑白和彩色插图、地图,印刷精美,精装函盒本,品相上佳。对历史专业的我来说,这是不可多得的知识宝库,而对于作为编辑的我,或许也能从其中“淘到”些不错的选题。一个有趣的插曲值得一提:大概是因为书太厚太重,店家发货时用了个啤酒箱子,手艺没得说,只是搬着“一箱啤酒”走进办公室时有些许尴尬。

在拍卖区混迹的时间长了,便能发现许多奇奇怪怪但又有趣的物件。有次看到一批上世纪八十年代的Wallis & Wallis拍卖手册,后者是英国著名的军事古董拍卖行。我多少算个军迷,古董“高攀不起”,但拍卖手册总还是可以试试。最后十分幸运,几乎全部以1元一本的价格将几十本都纳入囊中。手册中的拍品包括勋章、武器、制服、盔甲等几乎一切与军事有关的物件,而且都附有相应的介绍,本身就是一部丰富的物质文化史。而且,在拍卖区拍下与拍卖有关的拍品,也不失为一件乐事。

我还是个“魔戒迷”,家里基本收齐了国内已出各个版本的托尔金作品,但总还觉得不够过瘾,所以在拍卖区看到英文版的《魔戒》和《霍比特人》,便毫不犹豫地拍下了。平时将它们与书架上的中文版摆在一起,相映成趣,有时也会取下来对比着来看,特别是一些经典的片段,想想若是换作自己,会如何呈现译文。

绝版中文书

除了西文类书籍,对于拍卖区不时涌现的绝版中文书,也是我常常关注的拍卖点。市场价值中的判断“物以稀为贵”,对书来说也同样适用。有时候碰到想看的绝版书价格水涨船高,或者干脆找不到,便会不时生出一种荒唐的感慨:为什么没能早出生几年。特别是成套的书,一旦绝版,想要找齐便很难。山东画报和上海人民两家出版社在本世纪初分别出版过一套“日常生活译丛”,都是很吸引人的选题,但都已绝版。一次在拍卖区看到山东画报那套九册合拍,第一时间出价,心惊胆战了三天后最终以起拍价成交。

也有比较热门的旧平装、网格本,虽然可能需要在拍卖区竞价追逐一番,但这些与儿时记忆相连的拍品,我也十分心动。上小学那会儿,父亲常常陪我逛旧书摊,七八十年代出版的老平装本便构成了我对“旧书”一词最早的理解与认识。如今二十多年过去,在孔网开始淘书生涯,能将记忆中的网格本、平装本收集回来,重拾童年意趣,也是十分美好的事情。

因为对每一件拍品都怀有期待与珍惜,所以写起来特别有如数家珍之感。在文章的最后也想分享一些有特色的店铺,希望能与大家共淘好书、以书会友:“ABCbook”、“秋水1色”经常会有品相内容俱佳的古董书;“醉舞文玩”、“普门堂”以外文画册见长;“我晒腹中书”时不时会上架些很不错的绝版中文书;此外,“弘书典藏”、“版画大哥”、“孔大佬”等店铺中也经常会出现可圈可点的拍品。除了这些会定期光顾的店铺,个人感觉,“淘”是逛拍卖区的一大乐事,无意间浏览到的小店,有时就会隐藏着令人眼前一亮的拍品。

通过孔网这样一个平台,使我可以超越时间与空间,沉浸在“过去”之中,追寻古旧书之美,享受着在拍卖区淘书带来的无穷乐趣。虽然在这个“大坑”里花了不少钱,但我始终感觉非常值得。在未来也将继续如此。

后记:近期孔网拍卖在电脑端也有了新变化,各位书友在使用过程中如有问题或建议,也欢迎大家积极反馈。