这几天在整理胡适、陈垣弟子储皖峰1932年前后,以“推仔”、“玉山”等笔名,刊登在《国立浙江大学校刊》上的18篇《琴画室漫录》系列文章。我对这些繁体竖排扫描文档重复做的就是:截屏,OCR,调整文字次序,繁体转简体,校对原文改正错字。如此机械单调的活,我为什么会乐此不疲,干得起劲,似乎连苦闷烦躁的心也平静了一些——是不是跟当年鲁迅先生在北京抄碑、校勘碑的情形也有几分类似?

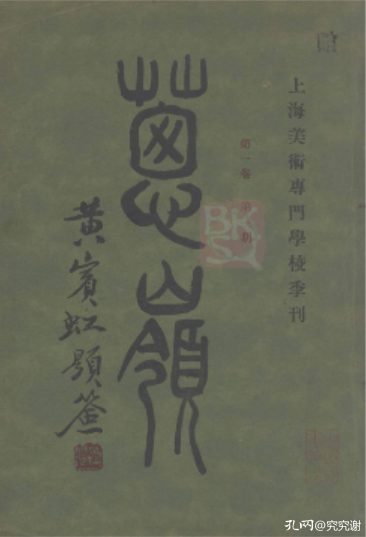

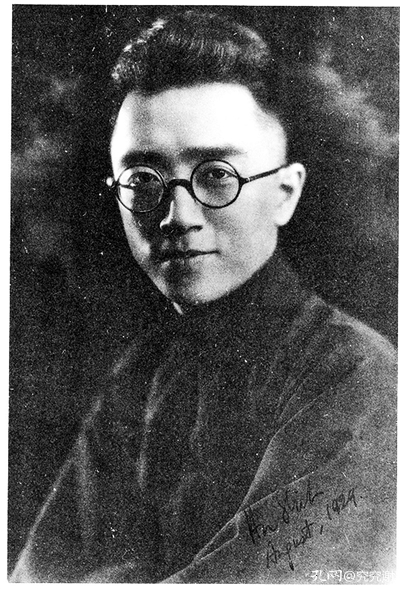

储皖峰曾这样说明过其缘起:“琴画室之名称,起于民国二十一年,因内子漱琴嗜音乐图画,余即以此颜其室。”储夫人陈漱琴毕业于上海美术专门学校,还曾在1929年的《上海美术专门学校季刊》创刊号上发表过两首诗:《春月》和《我之志愿》,后来夫妇俩还合编了一本《诗经情诗今译》(女子书店,1932年)。1932年“双十”节,两人在上海结婚,由胡适主持婚礼。储皖峰先生侄外孙

这18篇《琴画室漫录》文章,或论“诗歌的衍化”,或对友人的诗作进行评价,或记录师友交游往事,颇有价值。比如储皖峰和胡适的来往书信,现在只在 耿云志主编的《胡适遗稿及秘藏书信》第41卷中影印保存了7封储皖峰写给胡适的信,而胡适写给储皖峰的信一封都没见存留下来(至少是至今没见露面);《琴画室漫录》第四篇中就记录了一封《胡适慰病函》。1929年春,他受中国公学校长胡适之聘,到上海任该校大学部预科国文教授,兼本科教授。不久,储皖峰“因为过于劳碌一点,加之食物不清洁,马上得到肠窒弗司的病症,不得已住到吴淞海滨疗养院”。当时,胡适对其多有探视慰问,还亲致信札以表关切。文中记录的“慰病函”即其中之一。

第五篇《淞滨的诗兴》记录了储皖峰在中国公学任教时,让学生们试作的几首诗,都是经过了他本人修改后的版本,其中包括周有光夫人张允和的《病中寄某姊》:瘦骨嶙峋强自支,为谁憔悴苦相思?天涯盼断孤鸿影,楼外花枝间柳丝。沈从文写一千多封情书追张兆和,追得兆和无可奈何地向胡适校长求救,好像就是这段时间;不知兆和有没有上过储皖峰的课?

第七篇还整理记录了晚清著名文史学家李慈铭的一篇遗文,《沈母陆太孺人七秩寿序》。当年若不是储皖峰在近百年前,将它整理发表在《国立浙江大学校刊》第115期上,今人也许就读不到这篇文章了。这篇骈体

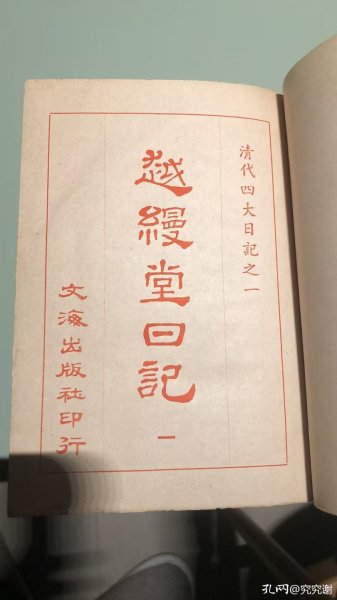

寿序是李慈铭应沈宝森之请撰写的。沈宝森,字晓湖,浙江山阴人。咸丰二年举人,官龙泉教谕。著有《因树书屋诗稿》,李慈铭序之。沈宝森与李慈铭交谊甚笃,两人结为异姓兄弟。《越缦堂日记》同治十一年正月初八日:“得晓湖去冬十月十一日浦江书,属撰其母夫人七十寿文。”

储皖峰在这篇《琴画室漫录》之七的后半部分这样写道:

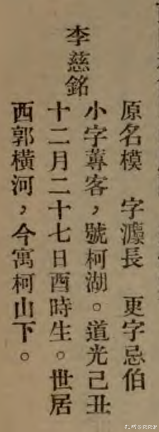

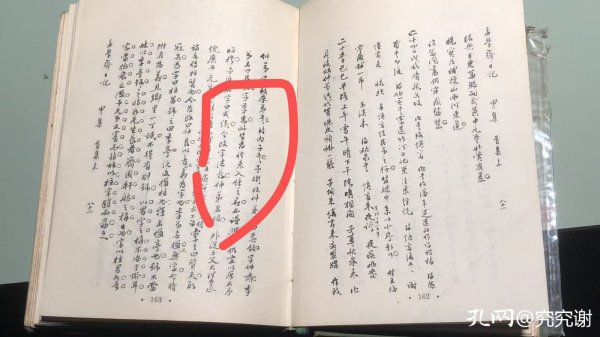

上期载的那篇骈文,是李慈铭从北京托人带给沈晓湖的,信封面上书“敬求代上晓湖老哥平安书”,下署“期慈铭顿首”,反面中缝书“九月十一日都门寄”,上下封口,还盖著口口(原缺)四方印记。信封上的字和文章的字一样。还有他给晓湖的盟约,红笺小楷。和寿序字迹符同,都足证明是他的亲笔。盟约封套尚写着“晓湖仁兄大人存注”,盟柬面上写着“昆弟之盟”,里面开着简单的履历,兹录如下:

李慈铭

原名模 字法长 更字㤅伯 小字莼客,号柯湖。道光己丑十二月二十七日酉时生。世居西郭横河,今寓柯山下。

后面照例书上三代略历,柬末写着“同治三年三月三日订于京邸琉璃厂”,和寿序上所谓“自客京国,辱订石交”的话相符。可见寿序系作于同治三年以后。

这篇寿序和盟约,据说原藏自沈家,顷由友人处辗转得着,为免散佚起见,所以把它录出来。

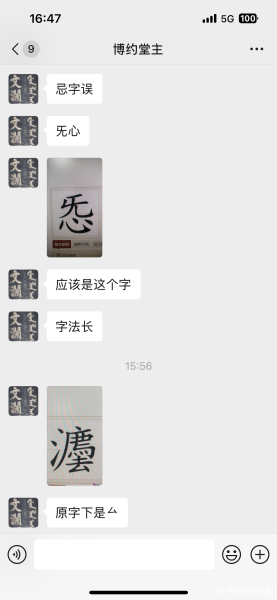

其中李慈铭那段履历,我是经过一些折腾才确认出标红的三个字的。其过程颇值得一记,以彰师友们的热心帮助与专业修为。这段文字我截图如上。绍兴人李慈铭大名在外,资料不难查。元宝说:李慈铭字式侯、爱伯(或写作“㤅伯”“炁伯”,均为异体或笔误)。可知,储皖峰在《国立浙江大学校刊》上发表此文时,“㤅”(“爱”的异体字)被误当成“忌”字了。小字“莼客”也很常见,虽然原文用的也是异体字。问题是最右边那列第五个字,就是三点水那个,笔画又多,又印得不太清楚,实在难以辨认。更要命的是,包括豆包元宝百度等处都查不到李慈铭的哪个字号末字为“长”。

我果断请求外援,先是发在书友群里求助,没得到回应。于是,我向近年一直在解读钱锺书《容安馆札记》的王依民老师讨教。王老师也不确定,但表示可以帮我请教专家。不一会儿,专家回应说:那个字是“法”的繁体。

王老师还向我介绍说,这位专家“博约堂主”是绍兴柯桥区实验中学邓政阳老师,长期研究李慈铭,逐字抄录李的日记,有著作多部。他们讨论辨认李的字,已经十余年。我这真是误打误撞找到了最能解开我谜题的专家啊!我查到邓老师去年还在浙大出版社出版了一本《李慈铭交游人物生卒年表》,得去买一本了。

邓老师晚上回到家里,还帮我翻出了“法长”这个字的铁证——《越缦堂日记》同治二年九月二十五日:予原名字日式侯,今改字法长。于是我一事不烦二主,得寸进尺地提出:我好奇的是,李慈铭曾用过的字,比如“式侯”,还被保留,能查到,而“法长”则无影无踪,以至于我们前面都不能确定这是不是他的字,或“法”是否正确,这是为什么呢?邓老师解释说:李慈铭弃用这个字号的原因未见相关记载。字“法长”在整部日记仅出现过一次,它处暂未见。豆包、元宝、百度能搜索到都是比较大众的信息。我对此表示认同:李慈铭与沈晓湖结为异姓兄弟时刚好在用“法长”这个字。王老师给出具体时间:同治二年九月启用,三年三月结拜。我猜想:可能不久后即弃用“法长”,在文章信件等处也用得少,所以后来的资料里都不大查得到。

至此,李慈铭字号之谜算是画上了句号。但是,我这个旅居杭城的湖湘子弟仍免不了要感慨一下:浙江人简直不得了,一个中学老师就修为这么深!绍兴文采风流地,难怪能出那么多院士等文化名流。记得前段读《国之脊梁——中国院士的科学人生百年》一书时发现,这本书收入40位顶级大院士,半数为浙江人,当时就不禁感慨了一句:惟楚有材?江浙更盛!