马克思主义传入中国,并与中国具体实际、中华优秀传统文化相结合,推进马克思主义中国化时代化,是无数中国先进分子、共产党人追求真理、揭示真理、笃行真理的结果。青年学人李爱军编著的《马克思主义在湖南早期传播文献(1917-1927)》(以下简称“《文献》”),为我们了解早期马克思主义如何传入中国、传播特点及其作用等重大问题,提供难得而全面的红色文献,同时让我们能从难得而珍稀的红色文献中探寻红色基因,始终不忘来时的路,明白马克思主义为什么行,中国化时代化的马克思主义为什么行。

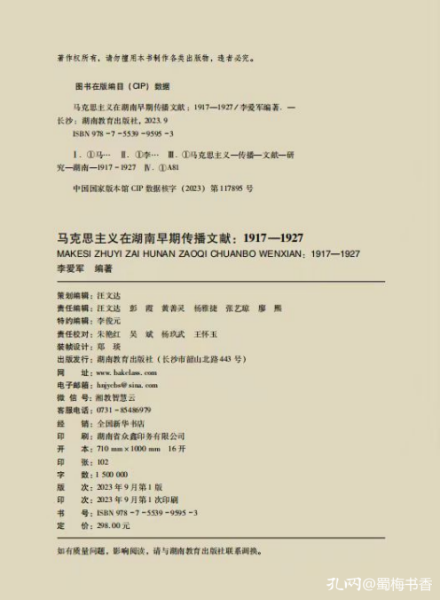

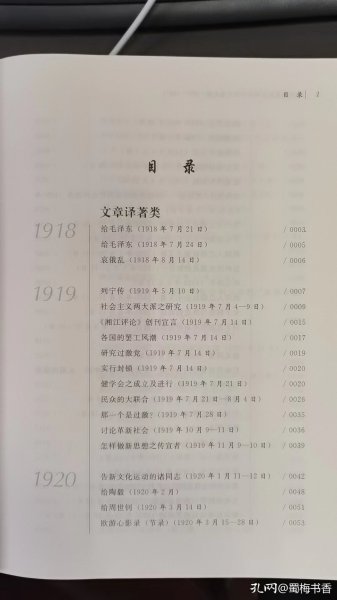

湖南是马克思主义在中国早期传播的重要区域。基于此,李爱军在《马克思主义在两湖地区的早期传播传播及其中国化研究(1902—1927)》博士论文基础上,集中花费近三年时间,从千辛万苦所搜集、整理和研究的500多万字有关马克思主义在湖南早期传播的史料文献中,精选出150多万字最有价值的文献资料,分类汇编成上下两册《文献》一书。编著者立足于湖南本地最原始的资料,以当时湖南地方出版的报刊和书籍为主,兼顾湘籍社会精英人士与革命青年的译著述,以及中国共产党、中国社会主义青年团的相关党团文件,包括发生在湖南的相关活动的新闻报道、档案、书信、日记、广告等。该书中所刊载的文献,可谓是难得而珍稀的红色文献,准确地勾勒出马克思主义在湖南早期传播的历史图像,清晰和准确地记录马克思主义在湖南的早期传播史。

传入中国的马克思主义相关文献理论促使马克思主义开始在中国大众化,促使中国先进分子、共产党人把马克思主义应用到中国的实践中去。通过阅读《文献》可以发现,该书着眼于马克思主义传入中国为主线,选取马克思主义在湖南早期传播文献为个案,用珍贵而全面的红色文献记录了马克思主义在湖南传播的真实面貌,让我们通过走进红色文献的深层肌理,解析红色文献所蕴含的红色基因,深深感悟到红色文献映照的马克思主义传入中国的历程。完全可以说,《文献》积极利用最新理论成果,以马克思主义在湖南早期传播文献为线索,串联起马克思主义在湖南早期传播的历史,准确把握马克思主义中国化时代化的主题主线、主流本质,生动呈现了马克思主义传入中国是历史的选择、时代的要求,展现了马克思主义在湖南早期传播的历史全貌。

还原历史细节,力求做到史实准确,这是《文献》一书的突出特点。从攻读博士起长达十年时间,他不辞辛苦、不畏困难,先后到全国各大城市档案馆、革命纪念馆和图书馆查阅文献,并利用去日本进行学术交流的机会,查阅日本相关大学图书馆的有关文献。在搜集大量文献史料的基础上,编纂整理出这套珍贵的红色文献汇编。由此可见,《文献》围绕红色文献进行实事求是的汇编与解读,并利用最新的党史研究成果,努力还原红色文献背后的历史细节,为读者呈现客观真实可信的马克思主义在湖南早期传播历史文本。该书从一件件红色文献中分析马克思主义在湖南早期传播的历史进程、特点、贡献等,使我们能够在增长党史知识、接受红色精神洗礼的基础上,直观而深刻地理解、明白“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行,中国化时代化马克思主义行”,从而深层次认识到不断开辟马克思主义中国化时代化的新境界是现实中国的需要,是实现中华民族伟大复兴宏伟目标的选择。

善于运用和借鉴历史经验,重视学习和总结历史,这是《文献》一书的又一重要特点。立足现实实践与中国实际,不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章,这是新时代中国共产党人的庄严历史责任。该书从湖南这一地方传播视域,较为全面地反映了以毛泽东、蔡和森等为代表的湖南革命青年追求、揭示、笃行马克思主义真理,并同中国革命实际相结合的过程,深刻阐释了马克思主义在湖南早期传播的光辉历程。《文献》的出版与发行,对于我们学习和了解马克思主义中国化时代化的历史与规律,从中汲取智慧以及奋进力量,具有特别重要的现实指导意义。

马克思主义在湖南传播的相关文献所展现的红色文化是桥、是镜子、是不灭的火种。党的“初心”的集中表现就是革命精神,而党的“初心”则需要通过革命精神的外在形式红色文献来进行彰显。因此,马克思主义在湖南传播的相关文献的时代价值就在于激发马克思主义在湖南传播的相关文献所展现的红色文化的信仰之光。而激发马克思主义在湖南传播的相关文献所展现的红色文化的信仰之光,就在于“不忘初心”。“不忘初心”的根本前提就是传承马克思主义在湖南传播的相关文献所蕴含的红色基因。《文献》的出版,除了为湖南是早期马克思主义中国化时代化的出发地、是中国共产党人的初心萌发地之一,提供了最为直接的文献佐证,还为新时代保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力探寻出红色基因,从中汲取奋进的力量。